森田石材店ブログ - お墓のQ&A -

お墓を守るって、こんな方法もあるんだ

2026年01月29日 22:11

代表の森田です。久しぶりの投稿となります。

先日、友人の紹介で「お墓じまい」と「お墓の引っ越し(改葬)」を同時に行いました。 「墓じまいなの?引っ越しなの?どっち?」と思われるかもしれません。実は今回、とても素敵な事例があったのでご紹介します。

■「跡継ぎがいない」実家のお墓問題 ご依頼者は奥様でした。奥様のご実家には跡継ぎがおらず、墓守をする人がいないというお悩みがありました。 現地を確認すると、ご先祖様も多く、古い石碑が8本に五輪塔、さらに納骨式のお墓……と、たくさんの石塔が並ぶ立派な墓所でした。

通常なら、これを更地にする「墓じまい」を想像するところですが、ご夫婦が出された結論は驚くべきものでした。

■「広い実家の墓所」を活かすという決断 なんと、「実家の納骨式のお墓(カロート)を処分し、そこへ『嫁ぎ先(旦那様側)の先祖代々のお墓』を移設する」ことにされたのです。

おそらくご夫婦で何度も話し合われたのだと思います。奥様のご実家の墓所のほうが広いという利点を活かし、両家のお墓を一つにまとめる方法を選ばれました。

■安易に「合祀」を選ばない供養のカタチ もし自分が同じ立場だったら、この選択ができるだろうか? そう思うと、本当に素晴らしいご夫婦だと感動しました。

最近は「墓じまい」というと、すぐに永代供養墓(納骨堂)へ移して終わり、というケースも増えています。しかし、安易に合祀を選ばず、両家一緒に自分たちで供養し続ける方法を選ぶ。 まさに供養の形が多様化している、今の時代に合った選択だと思います。

■管理面もしっかり対策 もちろん、今後管理がしやすいように、墓地の中は防草施工(ファイバーレジン)で仕上げさせていただきました。草抜きのあのお手数を減らし、長くきれいに保てる仕様です。

「お墓をどうしよう」と悩んでいる方、こんな方法もあります。ぜひご参考にしてください。

お骨も郵送?

2025年12月24日 08:00

お世話になっております。本店営業部堂本です。

寒さが増し、お墓の下見などで山間の墓所に行くと息が白くなる季節になってまいりました。

さて、早速、タイトルの話題ですが、一応、これでも40年ほど生きてきておりますが、この年に初めて知ることも多々あります。

その中でも、最近特に衝撃的だったのが、なんと、「お骨」も郵送で送れる、という事です。

弊社でも、ご遠方のお客様のご依頼で丹波市内の墓所の撤去をお受けすることがございます。

そうなりますとどうしても、お骨を取りに来れない、という方もおられますので、郵送にて対応させていただいております。

お骨に関しては、ゆうパック、のみで取り扱いが可能で、他の運送会社様では対応しておりません。

勿論、お骨、はデリケートなものですので、厳重に梱包し、クッション材も入れて、さらに、ご要望に応じて、骨袋、または骨壺、にてお送りいたします。

骨壺もお骨の量や納骨先のサイズの指定などに合わせてご提案させていただきます。骨袋に関しても無地のものから、各宗派に合わせたものがございますのでお申し出ください。

言い方は、悪いですが、お骨も手軽に送れる時代になっております。逆に言えば、どんなに距離があっても、きちんとご供養する事ができるとも言えます。

ご遠方からのご依頼でも対応致しますので、ご相談下さいませ。

ご先祖さまの記録更新

2025年11月04日 08:00

本店の髙梨です。先日、墓石建立のご依頼をいただきました丹波市のお客様案件でのご紹介です。

これまで多くのお客様方のご先祖さまをお位牌や墓碑で見てきました。

以前、ブログでもご紹介させていただきましたが、古くて江戸中頃、今まで見てきた中では江戸時代前期が一番

古い時代のご先祖さまでした。が、しかし今回…

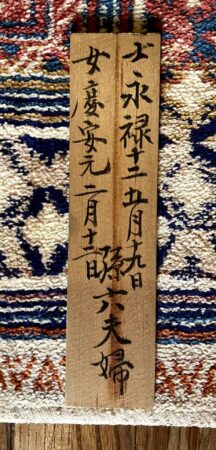

聞いたことない「永禄」「慶安」という元号で調べてみました。

1569年と1648年、なんとどちらも室町時代!「織田信長、足利氏、二条城築城」と江戸時代の徳川家でも

驚いていましたが、それよりも遥かむかし、今から450年以上前のお話です。

そしてもっと驚くべきことはご戒名。表面にはご夫婦のご戒名が記されていたのですが、

「信士、信女」で6文字戒名でした。この時代にご戒名があり、しかも6文字の立派なものを授戒されておられることは

とてもすごいことです。

このようなお家柄のお墓をお手伝いさせていただけることを光栄に思います。

高野山へ行ってきました~その2~

2023年12月15日 08:30

仕入れ担当の森田です。

前回もお話しました高野山での続きです。

何だかんだ言いましても、五輪塔も含めまして私たちが見るものはお墓です。

お墓は誰かの供養のため、安らかにと建てられるものです。

その考えが反映されているものは、見ていて美しいと思います。

例えばこちら。

五輪塔を胸に抱いている仏像です。

供養の心が伝わってきそうです。

こちらは丸い五輪塔。

それなりの年代のものです。

旋盤などがなかった時代、八角形から円形へと作っていったのでしょう。

とても凛としていました。

こちらは町石です。

前回にも180町を紹介しましたが、こちらは17町と彫ってあります。

鎌倉時代のものですが、いい字がしっかり彫ってあります。

このあと、いよいよ奥の院に入っていきます。

広大な墓地には数万基の墓石が建っています。

その雰囲気を少しだけでもご覧ください。

さて高野山には名だたる戦国武将のお墓があります。

例えばこちらは伊達政宗のお墓です。

写真の角度があまり良くないので見えづらいですが、正面には立派な鳥居が建っています。

周囲の柱は四十九院といって各菩提で囲まれています。

大きくて立派なお墓は権力の象徴です。

本山に立派なお墓を建てたいという願望もあったことでしょう。

しかしそれよりも大事なことは、これらのお墓は各藩の公共事業だったということです。

参勤交代同様に、建墓でも藩の予算を使う必要があって力を削がれていったのでしょう。

こちらが高野山で一番大きなお墓です。

徳川秀忠夫人のお墓です。

その高さは6メートル。

どうやって建てたのでしょうか!

ちなみに巨大なお墓のほとんどは中が空洞になっています。

これはたまたま崩してあった五輪塔の一部です。

こんな風にして中はキレイに取ってあります。

さて途中にこんなところがありました。

数年前の台風で大木が倒れたようです。

さすがに樹齢何百年の木が倒れると大変です。

さて最後に2つのお墓をご紹介。

ひとつは法然上人のお墓です。

言わずとしれた浄土宗の開祖です。

法然上人は高野山に縁があったようで3年ほどおられたらしいです。

もうひとつは親鸞聖人のお墓です。

浄土真宗の開祖ですね。

木の祠の中に小さい五輪塔です。

親鸞聖人のお墓は3ヶ所あると言われています。

高野山にあるこの三角五輪塔はとても有名です。

ご本人は自分の遺体は川に流すべしとおっしゃっていますが、

あとの供養をするものはお墓に手を合わせたかったのかもしれません。

奥の院にはまだまだ紹介しきれないくらいのお墓があります。

現地の空気の中で見ると感動もひとしおです。

【カテゴリ】

高野山へ行ってきました~その1~

2023年11月22日 08:00

仕入れ担当の森田です。

久しぶりに高野山へ行ってまいりました。

今回の目的は「木下先生の案内による高野山」です。

木下先生は高野山大学で長年にわたり五輪塔や石塔の研究をされています。

以前も京都で講演をお願いしたことがあり、その時の話もとても面白かったです。

今回は現地で直接解説が聞けるということで、ワクワクして行ってまいりました。

【木下浩良先生の紹介】清浄心院 高野山文化歴史研究所のホームページより引用

高野山大学総合学術機構元課長、高野山大学密教文化研究所受託研究員。日本山岳修験学会評議員、九度山町文化財保護審議会委員・日本遺産女人高野調査委員。福岡県柳川市生まれ。1983年、高野山大学文学部人文学科国史学専攻卒業後、高野山大学職員に。柳田國男の孫弟子である高野山大学名誉教授の日野西眞定師に師事。2021年、高野山大学を定年退職し、現在は研究活動に専念している。専門は仏教考古学・高野山史。高野山の歴史にまつわる著書を多数出版。NHK番組「ブラタモリ」では高野山の案内役を務めた。

11月17日の13:00に南海橋本駅に集合しました。

よりによって冬型の気圧配置です。

この時期なのに真冬用のダウンジャケットを着て、ネックウォーマーをし、いつもより多めに着込んでいきました。

にも関わらず、その準備を上回る寒波、「もっと着込んでおけばよかった」と後悔しました。

スタートしてすぐに雨が降り始めます。

最初の目的地は女人高野と言われる慈尊院です。

高野山も元々は女人禁制の山でした。

ここまでは女性が訪れることができたとされています。

まずは入り口にある板碑です。鎌倉期のもの。

もう少し大きなものだったと推測されます。

こうして少し彫って文字の笠になっているだけで梵字はしっかり残っています。

高野山にはこのような町石が麓から山頂に向かって建っています。

こちらは180町と彫ってあります。

ここがスタートで一番上に1町があります。

これも鎌倉時代の作品です。上部の五輪塔の形状はとても美しいものでした。

さて次の目的地は丹生都比売神社(うにつひめじんじゃ)です。

まずは全体のイメージがこちらです。

こちらも世界遺産になっている高野山入り口の神社です。

元々は神仏習合であったため、この中に仏教的なものもあったようですが、いまでは写真の地図の左上の方に追いやられています。

ちなみに川は結界の意味があります。あの世とこの世ですね。

この石仏群のなかで私が気に入ったのはこちらです。

んーーカッコいいですね~

丸く梵字で書いてありますが光明真言なのでしょう。

おんあぼきゃ~ べいろしゃのう~・・・どっち向きに読めるのでしょう?

大きさも2m以上あり迫力があります。

何気なくある祠ですが、扉には蓮の花が浮かしで彫られています。

ひとつひとつが丁寧な仕事がされています。

このあとバスで移動しながら、標高は少しずつ上っていき、山頂付近には15:00に到着しました。

このときの気温は1℃・・・。

周りは雪景色です。

スニーカーには水分が染み込みます。

長靴にしておけばよかったと思いつつ、目的の五輪塔へどんどん進んでいきます。

つづきは次回に!

【カテゴリ】

墓地の場所

2023年09月06日 08:00

こんにちは。たんば篠山店の三原です。

この仕事を始めてからお墓を見る機会も多くなり、道を走っていても自然と墓地に目がいくようになりました。

そうすると気が付くのは、寺院墓地もありますが道や田畑に面して建てられている墓地も多いという事です。

車で走っていて目に入ってくる墓地は数多くあります。

集落の山辺にあるお墓も多いです。

柳田国男の本で “氏神様にご先祖様たちが融合しその地域を見守ってくれていると昔の人々は考えていたようだ” と書いているのを読んだことがあるのですが、これらのお墓を見ていると、本で読んだように、その土地の方を子孫を見守るように建てられているんだろうな、と思うのです。

そう思うとより一層お墓が優しく、温かいものに思えてきます。

お盆も終わり、お彼岸がやって来ます。ご先祖様へ日頃の感謝を伝えるお墓まいりに是非行って下さい!

暦(こよみ)の見かた

2023年08月28日 09:00

代表の森田です。

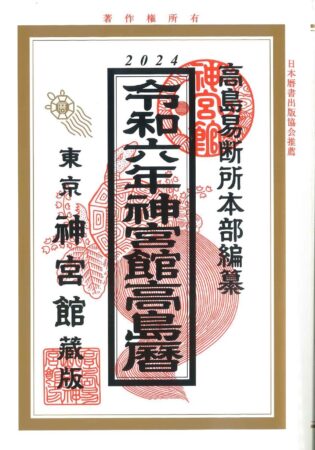

先日、娘から「入籍日」を見てほしいと言われました。仕事柄、暦を観る習慣があるので、ちょっとご紹介します。

暦はいろんな種類がありますが、今回は「高島易断」の本を使いました。

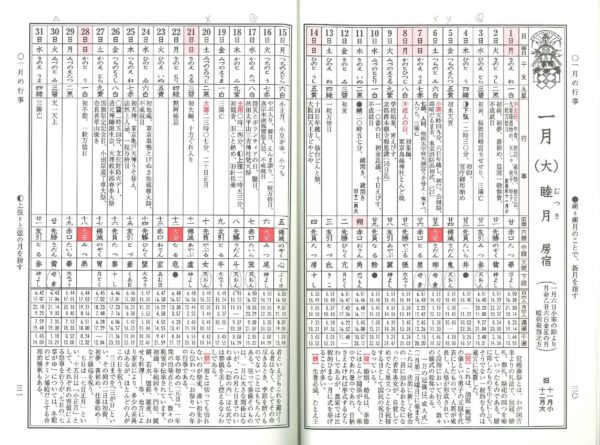

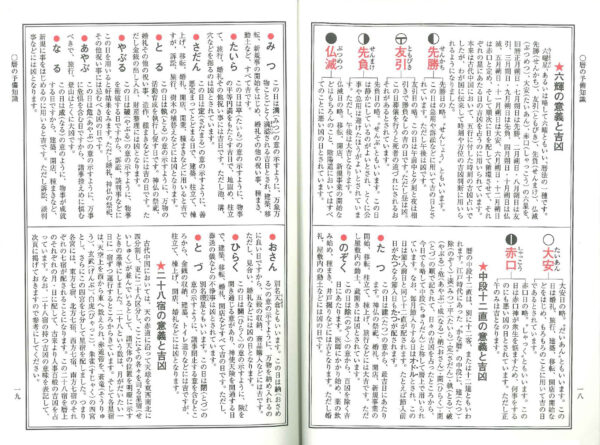

ほとんどの方が、「六輝」といわれる(大安・友引・仏滅)のところを見られると思いますが、私が教わったのは、下段から診ます。

ここで、《吉日》と《凶日》で選定し、「大明」「天恩」「母倉」「月徳」「万吉」「神吉」の箇所にチェックを入れます。

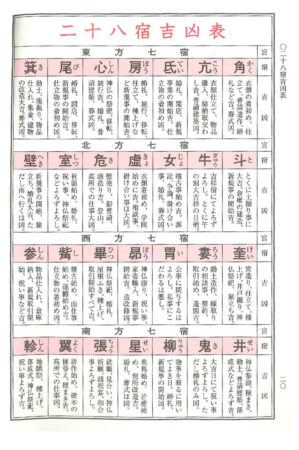

それからチェックを入れた日の「二十八宿」と「中段」を観ます。

例えば令和6年1月3日

下段「天恩」:・・・すべてに大吉ですが、とくに屋根ふき、種まき、婚礼などに良く・・

二十八宿「参」:物品仕入れ、倉庫納入、新規取引開始、祝い事など吉

上段「みつ」:万象万物ことごとく満溢される吉日。建築・移転・新規事の開始・婚礼その他祝い事・・・すべて吉

この様にして、三つの項目を重視します。

これに「大安」「友引」などが当てはまると最高ですが、一年間に数日しか当てはまりません。

参考にしてください。

沖縄のお墓

2023年04月13日 08:00

篠山店事務スタッフです。

今年の2月に沖縄旅行に行った時の事です。

バスやタクシーを使っての移動中、何気に外を見ていますと、家と家の間や道端にも、小屋?納屋?のようなのが建っているのを頻繁に見かけます。

バスが沢山立ち寄る恩納村の観光地「おんなの駅」の停留所で降りた時に、間近にあったので写真に収めてみました。

2日目に乗車したタクシーの運転手さんに「あの建物は何ですか?」と聞いてみますと、

「あれは、昔からあるお金持ちの人が建てたお墓ですよ。今はあまり建てない。今は本土と同じような小さなお墓を建てる事が多くなってるから。沖縄を観光地にするために開発が進んで山や森林やったりしたところに、どんどん道が出来て、観光場所も作って行ったから、撤去しにくいお墓などはそのままにされて道端に点在してることもあるんですよ」と教えてくれました。

小さな家にもみえますが、お墓でした。

ちなみに、お家も平屋建てが多いので、「土地が広いからですか?」と聞いてみますと、

「沖縄のおばあは、車で移動して歩かんから足が弱って2階に上がれんので平屋が多い」のだそうです。

今日も、森田石材店のブログをご覧いただき、ありがとうございました。

500年以上前の人に会える場所

2019年10月31日 08:00

滝野店スタッフです(*^-^)/

帰省したらご仏壇の前に座って「帰ってきたよ~!」って言うのが当たり前の習慣になっている私。

お墓参りをする時に「お祖母ちゃん、お祖父ちゃん来たよ~!」って話しかけてる方も多くいるのではないでしょうか(*^-^*)

先日、高野山の奥之院へ行ってきました。

約2kmに渡って戦国武将のお墓が点在しており、歴史に詳しい方と回っていたので凄く楽しくて有意義な時間を過ごせました!

伊達政宗墓所

石田三成墓所

武田信玄墓所

時間の都合で最後まで行けず、織田信長墓所だけ見れなかった^^;

今でも夜な夜な戦いが繰り広げられていたりして…なんて想像を膨らませながら、500年以上前の時代と繋がったような不思議な感覚でした

次回は織田信長に会いたいo(*^-^)o

【カテゴリ】