森田石材店ブログ - お墓のQ&A -

納骨時の出来事

2025年05月23日 08:00

いつもお世話になっております堂本です。

入社しまして数か月ですが、すでに何件もの納骨手伝いのご依頼を頂き立ち合いをさせていただいております。

先日、納骨堂を開ける為に水鉢を動かしますと水鉢の底に穴が開けてあり、そこに袋に包まれた筒状のものが納めてありました。

私も初めて見るもので、施主様にお尋ねしても「何かわからない」、ということでしたが、施主様に袋を開けて中身を確認してもよろしいか、と

許可を取り、私の方で確認しましたところ、下の画像のようなものがでてまいりました。

上司が言うには、恐らく中に写経が入っているのではないか、ということでした。過去に似たようなものを何度か見たことがあるそうです。ですので、再度袋に入れ直し元の場所に納め直しておきました。

ご先祖様がお墓を建立する際、どんなことを思いながら写経されたのでしょうか。

自分たちのご先祖様を偲ぶ思いや、または、ご先祖様に子供達や子孫の健やかな生活を願われたのかもしれません。

弊社には、写経セットがございますので納骨の際などにお声がけください。

【カテゴリ】

開眼供養のお供え物

2025年05月14日 08:00

滝野店の中村です。

先日、開眼供養の時にご住職からお供え物の意味を教えて頂いたのでご紹介します。

お墓はその家とその土地を結びつける大変大事な場所です。

お墓を作ることでその土地に“根を張り”ます。

ですのでまずお供え物として“根菜”をお供えします。

そして“根を張る”とやがて育ち“実が成ります”。

ですので“果物”をお供えするそうです。

そしてご先祖様へ“豊作のお礼”として“お餅”をお供えします。

また、お墓が建つということは“喜ばしいこと”なので“昆布”をお供えします。

その他、違うご住職に聞いた話ですが昔々はお菓子ではなく“小豆”をお供えしたそうです。

ですので、お供えするお菓子は“あんこ”を使った“饅頭”などをお供えするといいそうです。

是非参考にしてみてください。

西脇市和布町にてお墓じまい

2024年09月18日 08:00

滝野店の中村です。

先日、西脇市和布町にお墓じまいのお手伝いをさせていただきました。

メディアの影響もあるのでしょうが最近ご相談が多くなってきているこの案件。

お墓じまいには様々なお手続きが必要です。

意外とそこをすっとばして実行される方がおられますが、絶対におやめください。

今回ご依頼いただきましたお客様は、生活拠点が神戸市でかつご高齢になられたとのことでお墓じまいをされることになりました。

弊社ではご依頼→即御見積ではなく、トラブルや後悔のないようお墓じまいに至る経緯やご遺骨の行き先などをお伺いしながら、お客様ごとに合わせたご提案をしていきます。

今回も時間をかけてじっくりとお話しさせていただきました。

施工前の現場の状況はこちらです。

施主様だけでなく墓地の管理者とも現地で打合せをさせていただきました。

「飛ぶ鳥跡を濁さず」と言いますが、トラブルがないよう細心の注意を払います。

施工後の様子がこちらです。

「丁寧な対応をしてもらった」と大変喜んでいただきました。

お墓で見かける白い布を巻いてあるのは何?

2024年04月11日 08:00

【カテゴリ】

お墓じまいのお経 ~東西中の土~

2023年12月05日 08:00

滝野店の中村です。

世間で言うほど急激ではありませんが、じわじわと増えて来ているいわゆる「お墓じまい」。

当店の担当エリアである北播地域では、他エリアと比較するとまだまだ少ないですがご相談は少しずつ増えているように思います。

お墓じまいに関してはこちらの記事も合わせてお読みください。

今回ご依頼頂いたお客様は北海道にお住まいで北海道のお墓に移される「お墓のお引越し」になります。

お墓じまいにあたってご住職にお経をあげて頂く「お性根抜き」をすることになりました。

お性根抜きにお立会いすることは稀なのですが、今回はお性根抜きと同時に「お骨あげ」をすることになったので、お手伝いの為同席させて頂きました。

お勤め頂いたのは「真言宗」のご住職なのですが、事前準備としてサラシの袋を4つご用意するようご指示頂きました。

1つ目は「ご遺骨用」。残りの3枚はカロート(お墓の下にある納骨堂)内の土を入れるもの。

お墓じまいのお経の中に「東方、西方、中央の土を集める」という一文が出てくるのだそうです。

ご住職の指示で施主様にご遺骨と土を集めてもらいそれを袋に入れさせていただきました。

これを移設先のカロートに方角を合わせて土を入れると無事移設完了というこなのだそうです。

お引越しをお考えの方は是非参考にしてみてください。

納骨堂の開け方のコツを聞いてみました

2023年08月03日 08:00

こんにちは、滝野店の藤田です。

当社では納骨のお手伝いをさせて頂いておりますが、お客様から

「自分たちで出来るとは思うけど、ちょっと不安…」というお声をよく耳にします。

主に、心配されているのが「納骨堂の前の石(水鉢と言います)をどのように動かすか」ということです。

今回は、重い水鉢を動かすコツをご説明します。

|

| 中央の家紋の入った大きな石が「水鉢」です。 |

|

|

||

| ①まず、水溜めに水が無い事を確認します。 | ②香炉が固定されている事を確認します。 |

|

|

||

| ③クッションになるものを設置します。 ※こちらは発泡スチロール製のブロックです。 |

④水鉢の下を足で抑え、水溜を両手でつかんで手前へ引きます。足の部分を支点にして、てこの原理で動かします。 |

|

|

||

| ⑤手を持ち換えて、ゆっくりと倒します。 | ⑥開いた状態です。 |

納骨・読経が済みましたら、ゆっくりと元に戻します。

また傾けるのにはそれなりに力が必要なため、別の方法もあります。

|

|

||

| ①花立を横にずらします。 ※花立が倒れないように注意して下さい。 |

②ドアを開く様に、水鉢をスライドさせます。 |

水鉢の前にスペースがない場合など、こちらの開け方がお勧めです。

水鉢は、実際に動かしてみますと、想像以上に重いです。

何㎏あると思います???

何と70~80㎏もあるんです。

以上を参考の上、ご不安な方は遠慮なくご相談ください。

雑草に困る方からのご質問「お墓に除草剤は使ってもいいの?」

2023年07月18日 08:30

仕入れ担当の森田です。

つい先日ご近所の方からこんな質問を受けました。

Q.お墓に除草剤は使ってもいいの?

A.大丈夫です。但し、使い方は充分にご注意ください。

除草剤には農地用と非農地用があります。

以下はアズワン株式会社さんの説明

■登録除草剤(農耕地用・非農耕地用)と無登録除草剤の使い分け

畑や田んぼ、果樹園など食用の農作物がある場所では、その農作物に適用がある「農耕地用除草剤」を使用します。

公園や庭園、花だんなど有用な植物が近くにある場所では、登録除草剤の「非農耕地用除草剤」を使用します。

駐車場や運動場、道路や庭など有用な植物が近くに無く雑草のみの場、「無登録除草剤」を使用することができます。

非農地用は本来植物がないところに使用することが前提で強い成分が入っていることも多いようです。

ですから近くに農地があったり、すぐそばに川がある場合には周囲の影響も考慮すると農地用を使用されたほうがいいでしょう。

また成分によっては雨水に溶けて石材に染み込んで石が痛む場合があります。

できるだけ石から離して使用しましょう。

除草剤以外にお墓の雑草対策は色々とあります。

主流は防草シートや地面の表面を固める方法です。

以下に代表的なものを3つご紹介します。

①防草シート

ホームセンターでも手に入ります。比較的安価です。

広い場所を一様にするのに向いています。

すでにお墓が立っている墓地でする場合は少々手間がかかります。

耐久性は少し劣ります。

②セメントを砂利に混ぜる方法

コンクリートを薄く敷くことと同じですので効果的です。

但し、水はけが悪くなることがあります。

また見た目にグレーの色が目立つというデメリットがあります。

③特別な溶剤で砂利を固めるファイバーレジンという方法

効果的で水はけもよく見た目にも美しいです。

デメリットは少し高価なところです。

最近は増えてます。

但し、ご注意いただきたいのは類似品が多いことです。

耐久性に問題があったり、素材が変色したりと私どもも苦労しました。

少し目を離すと雑草はすぐに伸びます。この時期は大変ですね。

【カテゴリ】

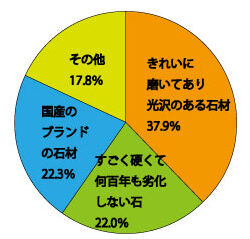

墓石の建立についてのアンケート調査@全国石製品協同組合さん

2023年06月07日 08:00

仕入れ担当の森田です。

先日、全国石製品協同組合さんの「墓石の建立についてのアンケート調査」がございました。

調査対象:全国30才以上の男女

調査期間:2023年1月1日~31日

調査方法:インターネット調査

有効サンプル数:683名

Q1.あなたがお墓を建立するとしたら、どんな石材を選びますか?

設問がこういった視点なのかと感心しました。

確かに一般の方には石はこんな風に見えているのかもしれません。

若干、光沢を重視する方は多いものの、見た目、耐久性、ブランドはいい勝負です。

光沢や耐久性については、時間軸により大きく変わることでしょう。

例えば、50年ぐらいで見るのか200年で見るのかでは、選ぶ基準も変わってきます。

光沢は50年も経てばかなりさめてしまうでしょう。

石によって磨き直すことで生まれ変わるレベルが違います。

このあたりは私たちの経験でしか言えません。

耐久性については200年も経てば大きく違うことでしょう。

このあたりは、国産ブランド石であれば200年以上のものも確認できます。

但し、200年前のものは磨かれていませんので、たたき仕上げのものを確認することになります。

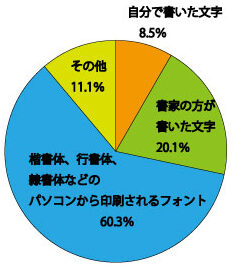

Q2.墓石に彫る文字は、どんな字体であると良いと思いますか?

とてもおもしろい質問です。

パソコン文字が多いのは、石屋の立場から見れば微妙です。

なぜなら、毎日お墓の文字を見ている私たちにとっては、パソコンのフォントは一番彫りにくい文字だからです。

実は自然なバランスに作るのもパソコンフォントは難しいです。

面白いのはこのパソコン文字の性別・年代別の支持率です。

男性63.7% 女性52.6%

男性の方がパソコンフォントの支持が高いです。

女性はむしろ書家の文字の支持が高いです。

年代別では、

30代46.2%

40代59.1%

50代56.7%

60代64.3%

70代68.1%

年代が上がるに連れ、パソコンフォントの支持が高いようです。

イメージでは年代が上がるに連れ、お寺さんや書家に書いてほしいのかとも思っておりました。

しかし書家については、若い年代ほど支持が高くなっています。

自分で書いた文字も若い年代ほど高ポイントです。

いかがでしたでしょうか?

今のお墓の文字はほとんどが書家の方が書かれた文字です。

パソコンフォントの楷書や行書に見えるかもしれませんが、似て非なるものです。

ご自身で書かれた文字を使われる方は時々おられますがいいものです。

なぜなら、ご自分の名前って、その人が一番たくさん書いているものです。

みなさんキレイに書かれます。

もしこれからお墓を建てようと思う方は、ぜひ自分の名前はご自身で書かれることをおすすめします。

【カテゴリ】

古いお墓がいくつか並んでいます。位置にきまりはあるのでしょうか?

2023年05月19日 08:00

仕入れ担当の森田です。

今回は以下のようなご質問です。

Q.古いお墓がいくつか並んでいます。位置にきまりはあるのでしょうか?

A.一応あります。が、それに目くじらを立てるほどではありません。

ということで解説します。

墓地には、たくさんのお墓が並んでいることがあります。

特に私どものような山中でお仕事をしておりますと、その一族のお墓などがございます。

通常でも20基近く、多い場合には50基もある場合があります。

それらは一見無造作に並んでいるようにも見えますが、私たちが整理整頓するときには、一定のルールに従って並べます。

このように沢山のお墓が並んでいることがあります。

私たちがまず考えるのは「向かって右が上座」ということです。

年長者が右になります。

その時、ご先祖様の供養塔として五輪塔がある場合(建てる場合)には、五輪塔は一番右に置きます。

供養塔ですから、更にずーっとさかのぼった年長者までお祀りするという意味です。

五輪塔と夫婦墓が並ぶお墓

そのあとは亡くなった順(古い順)に並べます。

各代(世代)ごとにまとめることもよくあります。

但し、子供や若い人のお墓は逆縁といって別に並べる場合もあります。

お地蔵様が違う方を向いているのはその影響です。

ここまで申し上げましたのは、私たち石材店が施工をする際の一定の決まりです。

これに特に神経質になる必要は全くございません。

【カテゴリ】

既存墓石の整理の仕方 ~①コンパクトにまとめて花立を減らす~

2023年05月11日 08:00

滝野店の中村です。

突然ですが「お花」大変ではないでしょうか?

既にお墓を建立されたお客様のご相談で多い事案で特に多いのは以下の2つです。

1つ目は「草の管理」。

特にここ滝野店エリアは敷地の広いお墓が多く、草の管理に困られているお客様が多いです。

本格的な草との戦いが始まるこの時期、ご相談が急激に増える案件です。

詳しくは下記をご参照ください。

ファイバーレジン施工①~お墓のそうじ(防草対策編)~

ファイバーレジン施工②

ファイバーレジン施工③

ファイバーレジン施工④~山の中の墓地~

ファイバーレジン施工⑤

ファイバーレジン施工⑥

ファイバーレジン施工⑦

ファイバーレジン施工⑧

2つ目は「花」の管理です。

最近ではいわゆる「代々墓」が主流になっていますが、以前は個人もしくはご夫婦ごとの墓石を建てるの一般的でした。

その為、たくさんの墓石があります(私が担当した中では30本ほどが最高です)。

そのひとつひとつにお花を供えるので、相当な量のお花を用意しなければなりません。よく「軽トラの荷台がいっぱいになる」と聞きます。

そこでご相談されるのが「古い先祖さんの墓を整理したい」。

既存墓石を整理する上でまず思いつくのは「撤去処分」するではないでしょうか?

敷地のスペースに限りがある場合はやむを得ないかもしれません。しかし、もしスペースに余裕があるのであればおすすめしません。

お墓を建てたことがある方はわかるかと思いますが、簡単にポンっと建ったわけではないと思います。

亡くなられた方を偲び、色々悩んで建てられたと思います。「古い先祖さんのお墓」はご先祖さんがそうやって建てたお墓です。管理が大変だからと安直に処分してしまうのはどうでしょう?

管理=花の管理が大変ならば花の管理をしやすくすればいいのではないのでしょうか。まずは既存墓石を残しつつ花の管理もしやすくする方法を考えてみましょう。

そこで今回は「①コンパクトにまとめて花立を減らす」です。

「既存墓石を残しつつ花の管理もしやすくする」こんな理想的なことを実現するものがあります。

それがこちらです。

写真

弊社では「簡易花立」と呼んでいます。

もし花立付きの墓石がある場合はそれを再利用するといいと思います。

スペースに余裕があまりない場合はこのように墓石の一番上の部分だけ残すといいでしょう。

撤去処分をしなくてもこんな方法もありますの。

お困りの際は是非ご相談ください。