森田石材店ブログ - こんな工事もします -

立派な地神様の鳥居

2025年06月30日 08:00

本店の髙梨です。

先日、加東市のユーザー様よりご自宅の地神様の木の鳥居が倒れてしまい、石に変えたいとのご依頼をいただきました。

下見に伺うと木の鳥居の根元が腐ってしまっていて倒れ掛かっていました。

「これを石にしたい。」とのご要望でしたが、ここはご自宅の真裏で機械が一切使えない場所でしたので

全て手作業で行なえるような作図からかかりました。

工事は解体し、しっかりと根入れした基礎を打ちました。

基礎工事は職人2人で行ないましたが、建前の日には4人の手を使い施工しました。

クレーンなどの機械ももちろん使えませんので脚立と三又、チェーンブロックとを駆使して無事建立。

全高2mを超えるとても立派な石の鳥居が完成しました。

オフィス街のパワースポット

2025年05月19日 08:00

こんにちは、本店スタッフです。

東京旅行記もこれで最後です。

最終日に私が向かったのは、大手町駅から歩いてすぐのパワースポット「将門塚」です。

平将門は日本三大怨霊の一人。首塚を取り壊そうとすると不吉な出来事が起きる話も有名で、普段は臆することなくカメラを向ける私ですが、さすがに今回はちょっと躊躇しました。

まあ、念願叶ってやっと来れた場所なので人の目は気にしつつ写真はいっぱい撮りました。

平日の午前中に15分ほど滞在していましたが、手を合わせに来る人は途切れることが無かったです。

「お願いごとをする際にお供えをすると更に良い」という記事も見かけましたが、2021年の改修整備以降は お供え物や線香台の使用は禁止されていますのでお気を付けください(お賽銭はOKです)

ずっと来てみたいと思っていましたが、学生時代 ろくに勉強をしてこなかった私は将門さんが何をした人かは……わかりません。すみません。

(※平将門は、平安時代中期の武士で10世紀前半に関東地方で反乱を起こした人物です。貴族社会に反発し「新皇」と名乗って独立政権を樹立しようとしました。これが「平将門の乱」です。朝廷に反逆したとして討たれましたが、後に英雄視され関東の民衆の間で信仰の対象にもなりました)

後ろには五輪塔。サイドには蛙の置き物が置いてあります。

京都でさらし首にされていた将門の首が、飛んで関東のこの地に帰ってきたという伝説から「帰る→カエル」ということで以前は蛙の置き物もたくさん奉納されていたそうです。

ビルが立ち並ぶ大都会の中に突如現れるので、上を見上げればこんな風景。

霊感などスピリチュアルな能力は一切ない私ですが、お参りを終えた後自然と涙が出てきて帰り道は不思議な気持ちで胸がいっぱいでした。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

時間が前後しますが、今回の旅行でもう一か所訪れたのが東郷神社です。

大体、神社を検索する時は【神社 縁結び】になりがちな私ですが、もう散々お願いしに行っているので今回は趣向を変えて勝負運のご利益があるところへ行って来ました。人生は勝負の連続ですからね。負けてられません。

原宿駅から若者や観光客が溢れるキラキラ竹下通りを横目に、少し歩いたところにあります。

かくっとしたモダンなデザインの狛犬!珍しいデザインだな~と思っていたのですが、実はこれ狛犬ではなく獅子像なんですって。

東郷神社に4体いるライオンちゃんたちは、もともとは1921年に東京築地の海軍参考館の前に建てられた「有栖川宮威仁親王銅像」の台座の四隅に設置されていました。

それが戦後、高松宮宣仁親王によって下賜され、東郷神社にやって来たとのこと。

ひとつ賢くなりました。

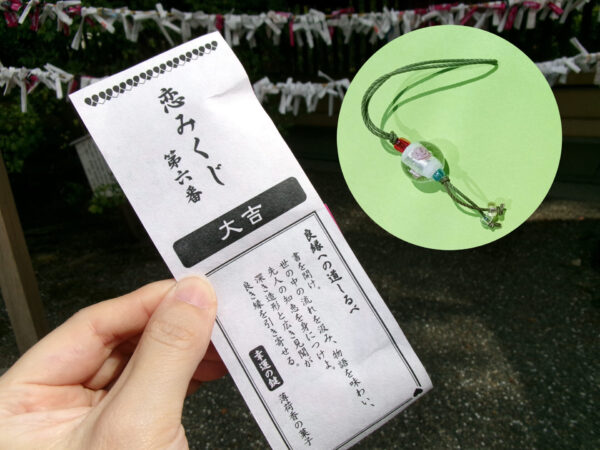

ちいさなトンボ玉のストラップが入った恋みくじは大吉 やったー!

こんな感じで、趣味と仕事の境目が無いおかげで行きたいところ行ってブログのネタも出来て一石二鳥な楽しい東京旅行でした。

オマケ↓↓

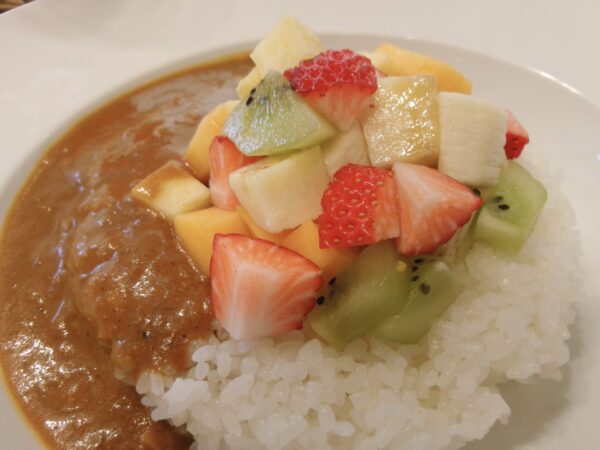

渋い写真が続いたので、映えそうなご飯を載せておきます。東郷神社からの帰りに京橋千疋屋で食べたフルーツカレーです。

ホーンテッド地蔵

2025年04月18日 08:00

こんにちは、本店スタッフです。

私の東京旅行記第2弾です。

幽霊地蔵さんの次に会いに行ったお地蔵様は、台東区橋場・松吟寺の「お化け地蔵」さん。

今、ブログの為に住所を調べていて、あそこがお寺だったことを初めて知りました。お寺っぽい建物は無く、お隣もてっきり民家だと…。

もともとは総泉寺というお寺がここにあって、総泉寺の庵室(僧侶の住まいのこと)が「松吟庵」という名前だったようです。

総泉寺は昭和4年に板橋区へ移転して、残されたお化けお地蔵様と松吟庵が松吟寺に変わった という流れでしょうか。

お化け地蔵を翻訳するとHAUNTED JIZO!ピンの写真を撮ってくるのを忘れましたが、左端に写っている常夜灯は1790年のもので、こちらも歴史を感じる素敵な雰囲気でした。

さて、なにが「お化け」なのかと言うと…

サイズがとても大きい!

いわゆる「お化けカボチャ」のように規格外のサイズのものをお化け〇〇といった言い回しをする、あれです(被っていた大きな笠が向きをかえたから という理由もあるみたいですが)

高さは3mほど。でも、写真だと大きさがあまり伝わらない気がします。悔しい。実際に目の前に立つと「でっかい!」ってなりますよ。

関東大震災の時に折れてしまったそうですが、真ん中あたりにあるヒビがその痕跡でしょうか。頭部は新しくなっているので、肌の滑らかさが違いますね。

浅草寺から私の体力でもギリ歩いて行ける距離でした。また、途中には以前紹介した招き猫と縁結びで有名な今戸神社もあります。

ぜひ、実物を見て驚いて欲しいです。

次回は、私がずっと行きたかったパワースポットの紹介です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

渋い写真が続いたので、これはオマケ。

神社仏閣以外で唯一行きたかったスポット、銀座にある文具店「伊東屋」で消しゴムのバイキングをやっていました。

こんなセットもあったので迷わず購入。

勿体なくて開封できていないのですが、小さな灯籠が並んでいてかわいいです。

幽霊さんに会いたい。

2025年03月21日 08:00

こんにちは、本店スタッフです。

ありがたいことに、出張へ行かせてもらえることになり約2年ぶりに大都会TOKYOの地を踏んできました。

1日目に仕事を終えて、2日目からの自由時間をどうするかと、考えた時に

原宿へ行ってカラフルなお菓子を食べるほど若くもなく…

秋葉原や中野へ行ってサブカルを堪能するほどオタクでもなく…

少しずつ増やしてきた「行きたい場所リスト」は神社・お寺・お墓ばかり。

そんな私の東京旅行記を数回に分けてご紹介いたします。

まずは、リストの上位にいたお地蔵様に会いに行きました。

港区高輪の光福寺さんです。

品川駅から歩いている途中で中国人のおじいさんに「高野山 東京別院」への道を聞かれ、Googleマップで調べると光福寺のほぼ隣だったので一緒に歩いて行きました。徳を積みましたね。

東京別院も非常に興味がありましたが、私の目的は光福寺の幽霊地蔵様に会うことですので、今回は我慢しました。

なんで幽霊と呼ばれるようになったのかというと、このような言い伝えがあるからです。

- 江戸時代。光福寺近くの飴屋さんに毎晩赤ちゃんを連れた若い女性が買い物に来ていました。

雨が降っていても傘を差さずにやって来るので、不思議に思った飴屋の店主が女性の後をそっとついて行きました。

女性が光福寺の中に入って行くのを見た店主は、今度はお寺の住職と一緒に女性の後をついて行きました。

するとお地蔵様の前で、女性の姿は消えました。

住職はそのお地蔵様を毎日供養すると、それからパッタリと女性が現れなくなりました。

これが幽霊地蔵様のお姿です。

先ほどの女性の幽霊のお話とは別に、このようにお地蔵様自体が風化してしまってまるで幽霊のような姿になっています。

品川沖からあがったと言われるこのお地蔵様が、亡くなった母親の代わりに子どもを育てたという伝承から、本来は子供が丈夫に育つように見守ってくださる子安地蔵様なのです。

幽霊地蔵様の向かいには開運稲荷。お寺とお稲荷様の両方があるなんてお得ですね。お願い事をして、お墓を見て帰りました。

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

あ、ちなみにこれは品川区大井にある光福寺さんです。

ここがどうしたのかって?

名前が一緒なので間違えて行ってきました!

いやいや、品川駅を経由する点や近からず遠からずの絶妙な距離だったので、本当に中に入るまで気づきませんでした。

こちらの光福寺さんには、大井の地名の由来となった井戸があるそうです。私は後から知ったので見れていません。もし間違えて行ってしまっても、どうか井戸だけは見て帰ってください。

次回も、お地蔵様に会いに行きます。

笑顔いっぱい!六所神社鳥居の竣工式の様子です

2025年01月17日 08:00

信太森 葛葉稲荷神社随身門工事

2024年12月23日 09:00

代表の森田です。

信太森の葛葉稲荷神社様の工事。

最初にこの工事のご縁を戴いたのが2007年ですので17年前になります。

それから毎年のようにいろんな個所を少しづつ修繕・改修を重ね、見違えるようにきれいにされました。

今回は「大きな工事としては最後ですね・・・」とお話をいただき、随身門の改修工事をお世話になりました。

随身門横の塀の下に楠木の根が入り込んでいる状態

先ずは、塀の解体すると見事に真下まで根が張っていました。

大きな楠木は伐採してもらい、玉垣の下の根は綺麗に除去し、この様にきれいになりました。

before

after

随身門も今回の工事で傾きも修正し、柱も根本が腐りかけている部分は取り替え、銅板で保護をして完成です。

この玉垣にお名前が刻まれている皆様のご寄進と神社をお守りされてる宮司様・禰宜様の思いが実ったんだなと思いました。

追伸:私は葛葉稲荷神社様にご縁を戴いてから、ここにお詣りをすると不思議と仕事が入ってきます。これからも大切にしていきたいパワースポットの神社です。

【カテゴリ】

柏原八幡宮の石段改修工事が完成

2024年10月28日 09:00

代表の森田です。

柏原八幡宮様の石階段・玉垣などの改修工事がほぼ完成いたしました。

11月11日に「柏原八幡宮御鎮座壱千年大祭」が行われます。そこを納期に6月から工事がスタートしました。通常の工事は車両が近くまで行くので工事日程も立てやすいのですが、全て100mほどの運搬をして施工をするため、日数計算がしにくい工事でした。でも何とか社員みんなの力で無事納期内に完成させてくれました。

感謝です。

社務所前からの風景。手摺も付きました。

《before》 《after》

手水舎前の風景です。手水舎も傾いていましたが、真っすぐに据え直しました。

《before》 《after》

階段面は、苔などが付いていて、雨降りの時は滑りやすく危険でしたが、階段石の踏み込むところは、ザラザラした加工(ビシャン仕上)にしています。

石段と石段の間は9センチ角の割肌の石(ピンコロ石)を敷き詰めました。その数、なんと約15,000個です。

これで安全に上がれると思います。

石階段を上られた役員様からは、「急なヶ所がなくなって登りやすくなった」と喜びのお声を戴き、ホッといたしました。

完成を是非、ご覧くださいませ。

縁切と縁結はセットで

2024年09月23日 08:00

こんにちは、本店スタッフです。

夏の暑さと諸々とで最近すっかり元気がなくなっている私なのですが、先日久々に出掛けてきました。

珍しく京都です。気になった場所がいくつか溜まったので一気に周ってきました。

まずは、安井金毘羅宮です。

縁切り神社として非常に有名なこの神社。SNSでも「ここはヤバい」なんて投稿がバズっているのを目にします。

「生半可な気持ちで行くと逆に呪われる」と、脅しのような文面で紹介されていることが多いですが、実際に行ってみるとそんな禍々しい雰囲気の場所ではありませんでしたのでご安心ください。

「縁切り神社に行ってきたんですよ~」というと心配をされましたが、実は縁切りだけでなく縁結びもしてくださるのです。「悪縁を切ってこそ、良縁が結ばれる」がキャッチフレーズです。

これが縁切り縁結び碑です。が、まずは、先に本殿へお参りをしましょう。

次に形代(かたしろ)を頂き、切りたい縁と結びたい縁、二つのお願いを書きます。

そして、形代を持って穴をくぐります。まずは表から裏へ。縁切のお願いをしながら通ります。

次に、縁結のお願いをしながら裏から表へ戻ってきます。

全て終わったら、糊で形代を石に貼り付けて終了です(糊も置いて下さっています)

平日のちょうど昼の時間帯で、待ちの列は2・3人ほどでした。

ネットで見るような脅しはいたしませんが、ただ一点注意してほしいことは、縁切り縁結び碑の手前に置いてあります石。これが太陽光で熱されてめちゃくちゃ熱い!!特に裏から通ってくる時にここに手を着くしかない→熱い!!→でも、穴は狭いので急いでは通れない!!→熱い!!!!! という事態になり、その後しばらくヒリヒリしていました。なので、夏場はハンカチを敷いたり、手袋を用意されると良いかもしれません。

熱い話をしたので、涼しげな画像をご覧ください。

おみくじを引き、お守りを購入して目的達成です。

次にやってきたのが因幡堂 平等寺

こちらはガン封じのお寺として有名です。そして、とてもかわいいお守りも有名です。あまりにかわいいのでネットでの転売が問題になっていました。

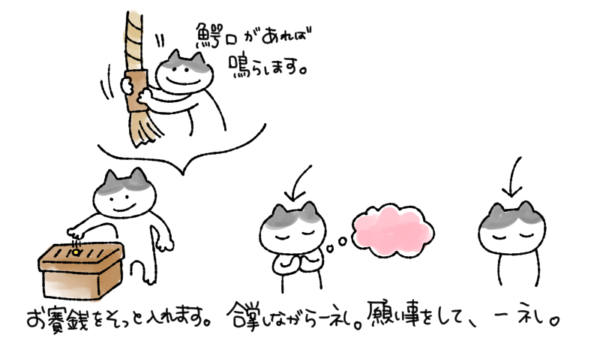

普段は神社ばかりを巡っていて、お寺での参拝方法が分からずに困ってしまったので自分用にメモをしておきます。

さて、これが目当てのお守りです。転売の件もあって一時期は購入数に制限があったようですが、今は無くなっていたのでお土産の分も含めて3つ購入しました。

なんで猫?と思われるかもしれませんが、裏表合わせて6匹の猫が描かれています。つまり「六猫」→「むびょう」→「無病」という理由です。

いつも縁結ばかりお願いしていますが、年齢的にもそろそろ健康にも気をつかってお願いしておいた方がいいでしょう。

と言いながら、この日もろくに水分補給をせずに歩き回っていたので若干頭痛+カメラの重さで写真を撮る元気も無い状態に。

9月も中盤ですがまだまだ暑いです。熱中症には気を付けましょう。

柏原八幡宮階段工事スタート

2024年08月05日 09:00

代表の森田です。

7月から階段工事がスタートしました。

工事前写真

8月3日現在の写真

やっと形が見えてきました。

向かって右側が斜面側です。長年の月日で斜面側に階段石が沈んできていました。今回の工事で斜面側を高くして、水が山側(写真左)を流れる構造にしました。

まず最初に地盤調査のを行い、斜面側は約2m~3m底が岩盤の為、そこまで杭打ちを行い、基礎コンクリート入れました。

杭を打ち込んでいます。

青色の箇所に杭を32ヶ所打ち込みました。

作業風景です。かにクレーンで据え付けています。

何と言ってもこの暑さです。事故ケガがない様によろしくお願いいたします。