森田石材店ブログ - お客様とお墓づくり -

初めてのお墓建立

2025年07月18日 08:00

いつもお世話になっております。堂本です。

梅雨が短く、瞬く間に猛暑となり暑さにうな垂れる毎日となってまいりました。

皆さまは、いかがお過ごしでしょうか?

先日、人生で初めて、私が担当致しましたお墓が完成し開眼供養のお手伝いに行ってまいりました。

自分でもこのような機会に恵まれるとは幼いころの自分は思ってもみなかったと思います。

初めての建立ですのでお墓ができていく様子をその都度、見に行っておりまして、何もない場所に基礎が敷かれ

徐々に、形となり統一感を持ってお墓に成っていく行く様は、一つの儀礼のようにも感じられます。

施主様から良いお墓ができた、とのお言葉を頂き、ほっ、と胸をなでおろしました。

墓石の建立に限らず、霊標への戒名の彫刻や、リフォーム、お墓じまいなどの打ち合わせの際に、施主様からは様々な思いや歴史を聞かせていただきます。

そのようなやり取りの中で少しでも、施主様やご先祖様の思いを形にできればとの思いは話を聞けば聞くほど強くなってまいります。

お墓とは、単に石の塊ではなく、様々な思いや歴史が形になったものだと今回改めて強く思う機会でした。

もし私がご担当させていただく際はぜひたくさんのお話をお聞かせください。

「人」が様々な出来事を通して「仏」と「成って」、「成仏」と言うように、「石」というものが「人の思い」を経てお墓に「成る」というのを感じることができる機会でした。

このような機会に出会わせていただきありがとうございました、と、言葉が心から浮かんでくるような出来事でした。

今後とも、少しでも、施主様の思いを形にできるように励んでいきたいと思いますので宜しくお願い致します。

【カテゴリ】

お寺に紫陽花が多いのはなぜ

2025年07月02日 08:00

こんにちは

滝野店スタッフです。

今年の梅雨開けは早かったですね。

例年より3週間ほど早くて、シトシトと雨が降った記憶があまりありません。

楽しみにしていた紫陽花も今年は見に行けなかったです。

紫陽花といえばアジサイ寺というのもあるほどよくお寺で見かけますが、

なぜお寺に紫陽花が多く植えられているのでしょうか?

諸説ありますが、

*亡くなった人を弔う花として、お寺に植えられた

「四葩(よひら・花弁が4枚ある)」の別名をもつ紫陽花が、

昔は「死(し)」を連想させる花とされていたそうで、

そのためお寺では紫陽花を多く植え、死者に手向けて弔ったという説。

梅雨の季節は、気温の変化が激しく体調を崩しがちで、

医療技術が発達していない時代は流行り病として死にいたるケースも多くありました。

その際に、紫陽花は仏花として簡単に手に入れることができ、

亡くなった方を弔う形として、紫陽花を育てるお寺が増えたといわれています。

紫陽花は雨に打たれるほど美しく咲くと言われます。

大切なかたを失った悲しみの涙と雨が重なったのかも知れませんね。

*紫陽花の花言葉「無常」が「諸行無常」につながる

紫陽花の花言葉の一つに「無常」があり、仏教の「諸行無常」の教えを感じさせる説。

正岡子規の俳句に

「紫陽花や きのふの誠 けふの嘘」

というのがあります。

諸行無常と仏教では言いますが、昨日まことだと思っていたことが、

今日はウソになってしまうことを紫陽花の花に例えた歌です。

*寺がある場所が山の中で、紫陽花との相性が良かった

寺は山中に建てられることも多く、日差しが強すぎず土地が程よく湿っているのが、

紫陽花が育ちやすい環境だったという説。

紫陽花は手間をあまりかけなくても育つので、

手入れをしなくても寺の中が荒れるということもありませんでした。

なるほど、たまたま自生していたわけではなかったのですね。

お寺の厳かな雰囲気と、紫陽花の慎ましいすがたがよく合いますね。

来年は出来るだけたくさん見に行きたいと思います。

【カテゴリ】

歴史を知り今を知る?

2025年06月23日 08:00

篠山店スタッフです。

最近面白い本を見つけました。

エジプトのピラミッドのお墓に興味があり、展示会があれば行ったりして、死ぬまでには一度は行きたいと思う場所です。

本当はお墓に興味があるというより、ミイラ作りに興味があるんですけどね。

そんな場所をテーマにした小説で、とても面白かったのでご紹介しようと思います。

今のお仕事にも繋がるものがあり、とても興味深い内容で益々エジプトのピラミッド、ミイラ作りに惹かれていきました。

あらすじを簡単に言うと、主人公が何らかのきっかけで亡くなりミイラになって冥界にいくのですが、審判の時に心臓の一部が欠けていて審判を受けることが出来ないんです。

審判を受けるためには欠けた心臓を取り戻さないといけなくて、その為に主人公は3日間の猶予を与えられ、もう一度地上に舞い戻ることになります。でもそこで先王のミイラが密室であったピラミッドから消失して、その難解な事件に巻き込まれていくというお話ですが、最後の最後、大どんでん返しの結末にまたまたびっくり。

久々に、面白い本に出会いました。

王をミイラにする理由は、死んでからもこの世とあの世を行き来させて、永遠に生き続ける、そんな世界観がとても面白く、あっという間に読み終わってしまいました。

古代エジプトのピラミッドは奴隷にされた人たちが国の王の為に無理やり働かされ作らされている、心穏やかな内容ではないでのですが、異文化の歴史に触れるということは違う世界を知る事ができます。

ミイラ作りに使われている原料ですが、ミルラ・フランキンセンスといった植物が使われています。これは現在の私たちの生活の中でも知る事が出来るものです。

馴染み深い物でいうと、白檀もこの時代に使われていたものです。

当時はとても高価なものとして、王に献上されていたという逸話もあります。

白檀はよくお線香の香料で使われていますね。

高級なお線香は人口香料ではなく、天然香料が使われています。その分、香りもお値段も違いますね。

お線香の香りは、伽羅や沈香といった植物の樹脂から採られるものと、白檀・ラベンダー・柑橘系の精油から採れるものとがあります。

好みですが、伽羅や沈香はとても香りが強く、精油を使ったものは香りが優しいと思います。

これは好みなので感じ方は人それぞれだとは思いますが。

ミイラ作りに使用されていたフランキンセンスは、アンチエイジング用の化粧品に使用されています。ミイラ作りに使われていただけあって、やっぱり衰えにくいお肌を作ってくれるんですね。

自然の植物を私たちの生活の中に取り入れて活用していくというのは、今も昔も変わらず続いているんだと思うと、やっぱり歴史を知ることは大事だと思います。

お墓も国や文化は違えど、ずっと大昔から存在し今でも受け継がれていますね。

お線香に使われている香料や香りについては、また次回詳しくブログに書いていきたいと思います。

【カテゴリ】

初めて見る大きなお位牌

2025年06月20日 08:00

お世話になっております。堂本です。

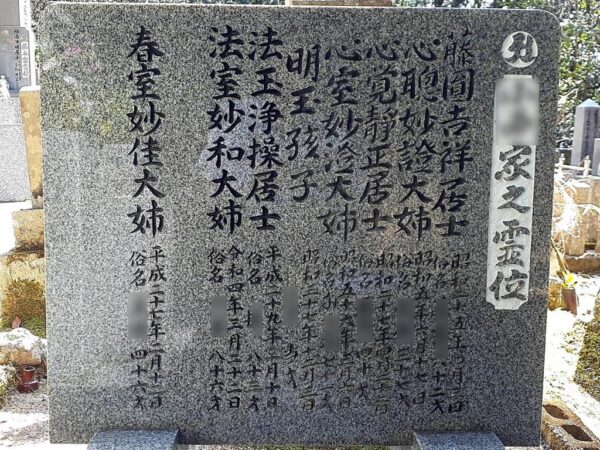

先日、追加彫刻と納骨手伝いのご依頼と共に、お位牌への彫刻も承り、お客様のご自宅へお伺いした所、とても大きなご位牌でした。

私の上司である店長も、ここまで大きいものは見たことがない、と言われており、本当に特注と言えるようなもので今までのご先祖様も含め、

これからの子孫も全員一つのお位牌に彫刻できるようなものでした。一つの位牌に、家族の歴史が刻まれる、まさにそのような光景を思わせる。

ただの記録ではなく、そこに息づいている「家」や「家族」そして「名」と言われるものが連なっていく様は心打つものがあります。

弊社では、特注位牌への追加彫刻も、また、特注の位牌の作成も承ることができますので、もし宜しければ一度、ご相談ください。

お位牌の扱いは弊社では、上記のように、丁寧に梱包し、お預かりします。安心してお任せください。

【カテゴリ】

納骨時の出来事

2025年05月23日 08:00

いつもお世話になっております堂本です。

入社しまして数か月ですが、すでに何件もの納骨手伝いのご依頼を頂き立ち合いをさせていただいております。

先日、納骨堂を開ける為に水鉢を動かしますと水鉢の底に穴が開けてあり、そこに袋に包まれた筒状のものが納めてありました。

私も初めて見るもので、施主様にお尋ねしても「何かわからない」、ということでしたが、施主様に袋を開けて中身を確認してもよろしいか、と

許可を取り、私の方で確認しましたところ、下の画像のようなものがでてまいりました。

上司が言うには、恐らく中に写経が入っているのではないか、ということでした。過去に似たようなものを何度か見たことがあるそうです。ですので、再度袋に入れ直し元の場所に納め直しておきました。

ご先祖様がお墓を建立する際、どんなことを思いながら写経されたのでしょうか。

自分たちのご先祖様を偲ぶ思いや、または、ご先祖様に子供達や子孫の健やかな生活を願われたのかもしれません。

弊社には、写経セットがございますので納骨の際などにお声がけください。

【カテゴリ】

確認の重要性

2025年05月21日 14:17

滝野店の小野です。

先日、加東市の方で追加のご彫刻のご依頼をお受けしました

その中で戒名と俗名を確認する必要がある為、白木のお位牌を拝見させていただきました

よく見ると戒名と俗名にある「喜」という文字が裏表で違うことに気づきました

その為ご住職に確認させていただきました。

確認させていただくと、一般的な「喜」だということがわかりました

まだ、お位牌の方もご彫刻もされていなかった為気づけて良かったとホッとしました。

もしお位牌を既にご彫刻されていたら大変なことになっていました

その後、お客様からもお気づきいただきありがとうございますというお礼のお言葉もいただきました

改めて、確認の重要性を感じる事ができました。

【カテゴリ】

ちょっとした事ですが~霊標の目地入れ~

2024年11月08日 08:00

滝野店の真下(ましも)です。今回は、ちょっとした事ですが、当社の取り組みの話です。

加東市で他社で建てられた霊標(戒名板、墓誌)の彫刻依頼をいただきました。通常は現場まで彫刻職人が出向きまして、現場彫刻する事が多いです。今回は他社で彫刻した文字にできるだけ近づけたいので、回収して本社工場で彫刻した後、配達させていただきました。

そこで、ふと周辺のお墓の戒名板とそれを支えている所(下駄)の隙間を見てみると、

くさびを入れている所もあれば、

なにも固定していないものもありました。

対して当社は、コーキング(ボンド)で固定する事をルールにしています。その工程です。まず、マスキングテープで養生して、ボンドを流し込みます。

ヘラで余分な所を取って、

最後にマスキングテープをはがして据付完了です。この作業をすることにより、地震等で倒れないとは言い切れませんが、見栄えも良いと思います。

【カテゴリ】

お線香とお香の違い

2024年10月21日 08:00

こんにちは。本店スタッフです。

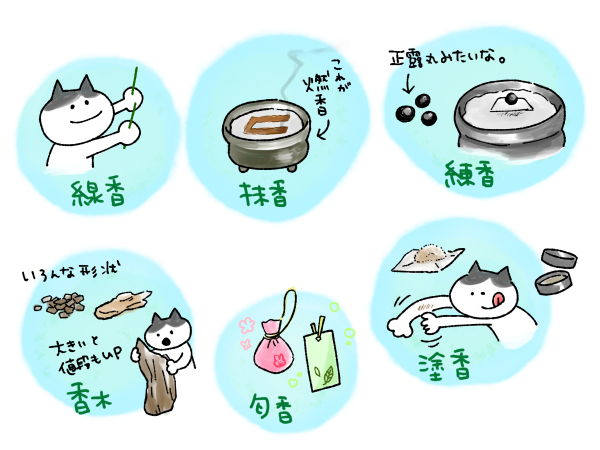

最近ふと思った疑問「お線香とお香の違いって何?」

なんとなく「お線香はお仏壇やお墓で使う仏具・お香はアロマや芳香剤のように部屋で使う物」というイメージがありませんか? なので、お香を仏事で使ってはいけないと言う風に思われている方もいらっしゃるかもしれません。私もそう思っていました。

ですが、実際はお線香=お香なんです。

正しくはお香というグループの中にお線香がいます。

お香には、お線香・抹香・塗香・練香・香木・匂香という種類があります。

ひとつずつ簡単に説明すると、

線香…細い線状のお香です。大きく2種類あって、匂い線香・杉線香と呼ばれています。近年使われる線香のほとんどは匂い線香です。

抹香…粉末状のお香です。お葬式の焼香で使われているイメージですが、燃香といって灰に溝を作って抹香を焚く使い方もあります。

練香…粉末状にした香料を丸く固めたお香です。直接火をつけるのではなく香炉を使って練香を温める「空薫(そらだき)」という方法で香りを楽しみます。

香木…香りのよい木材のことです。匂いの良い樹木や樹皮を乾燥させたもので、燃やすことでその香りが広がります。沈香・白檀・伽羅などが有名。最近よく見かけるパロサントも香木です。

匂香…常温で香りが出る香料を袋に詰めたお香です。火は使わずに、バッグの中に入れたり贈り物に添えたりすると香水とは違ったほのかな香りが楽しめます。

塗香…細かく粉砕したパウダー状のお香を塗って使います。ペースト状の物もあります。もともとは体臭を消すために使われていましたが、それが「身体を清める」「悪いものを寄せ付けない」とされて、仏教で取り入れられるようになりました。寺院や神社に参拝する前や法事・写経を始める前などに手や身体に塗って使います。

ということで、お香という名称で売られているお線香をお仏壇で使っても問題ありません。

お線香と聞くと鼻の奥に想像できるあの匂い。苦手だなぁ と思われるかもしれませんが、いまは色んな匂いのお線香が売られていますので好きな匂いを見つけてください。

弊社でも販売している好物シリーズのように変わった香りのお線香もたくさんあります。故人様が好きだったお花や食べ物・その人のイメージなどで選ばれるのも良いですね。

ただ、杉の葉から作られる杉線香は煙が多く室内で使うには不向きですので、そこはご注意ください。

私が最近みつけてテンションが上がったのはAGNI TOKYOさんの映画をイメージしたお線香です。好きな映画TOP3に入るヒッチコックの「サイコ」があったので即買いでした。

アニメとコラボしたお線香もちらほら見かけますし、パッケージデザインもサイズ感もかわいくて私の広く浅い趣味に「お線香集め」が加わりそうです。

【カテゴリ】

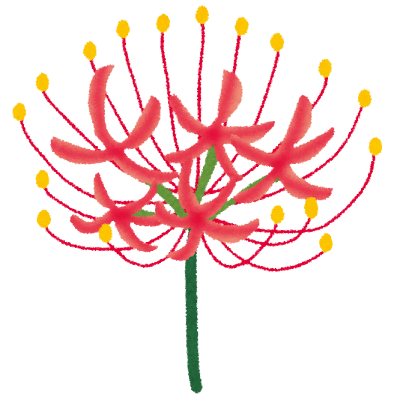

お墓に咲く花?

2024年10月18日 08:00

本店 山崎です。

10月に入っても暑い日が続きますね。

夏が過ぎて、田んぼのあぜ道などに一斉に咲き始める赤い花・・・彼岸花。

あの花を見ると、秋が来たなぁ~と皆さん感じるのではないでしょうか。

彼岸花は別名に「曼珠沙華(まんじゅしゃげ)」と言って、サンスクリット語で天界に咲く花というおめでたい意味もあるのですが、

なんとなく不吉な花というイメージを持たれている方が多いのではないでしょうか。

私も小さい頃、「彼岸花を摘んで、家に持って帰ると火事になるよ!」と言われた記憶があります。

田舎には墓地のまわりにもたくさん彼岸花が咲いています。

これは、自然と咲いているのではなく、昔の人がわざと彼岸花が咲くように球根を植えて、それが根付いて今も咲いているそうです。

実は、彼岸花の球根には毒が含まれており、土葬が主流だった頃、モグラやネズミなどの小動物がご遺体に悪さをすることを避けるためにこの花を植えたと言われています。

そして、それを摘まないように、悪いイメージを定着させていったとする説があります。

亡くなった後も、家族のご遺体を守ろうという知恵でしょうか。

昔の人はすごいですね。

もちろん、墓だけでなく田畑の作物、土手を守る意味でも彼岸花を植えたそうなので、今もその名残でたくさん咲いているのですね。

とはいえ、不吉なイメージが定着したままなのは少しかわいそうなので、田畑やお墓を守ってくれる一面も持つ花なんだと彼岸花を見て思い出してくださいね。

【カテゴリ】

写経を折ろう!

2024年08月31日 08:00

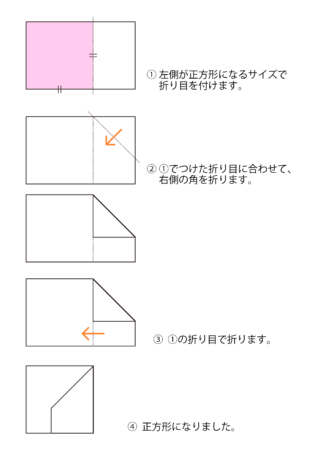

こんにちは。本店スタッフです。

「写経の折り方を調べていたら、こちらのブログにたどり着きました。しかし記事内の画像が表示されておらず折り方がわかりません。画像を送っていただけませんか?」

という問い合わせのメールをいただきました。

歴史の長いこのブログ。引っ越しなどもあったのでしょう。そのせいで古い記事は画像リンクが切れてしまっているのです(修正しないとなぁと言いつつ、後回しになっています…すみません)

サーバーの奥深くにデータが残っているのですが、今回の記事の分が残っているのかハラハラしながら探して見ると無事発見!

早速修正したのですが、肝心の写真は…… 記事を書いた上山さんには申し訳ないですが「全然分かんない!」→記事はこちらからどうぞ。

この画像だけ送ってもお客様も絶対分からない。なんてお返事をしようか…答えを見つけようと、とにかく写真を凝視。

すると、途中のこの形。

見たことがあります。折り紙のたとう紙を折っている時にこんな形になる!と気づき(子どもの頃、一時マイブームでそればかり折っていたんです)

となると、最初の方は長方形の写経用紙を正方形にしている いわば下準備のところだなと気づき、謎は解決しました。

文章で説明するのは難しかったので、急いで図を作って、たとう紙の折り方までは図解を作っている時間が無かったので、他のサイトへ誘導させていただきました。

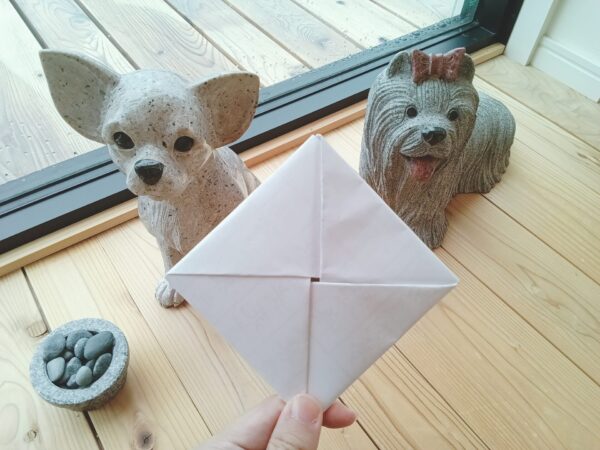

これで無事、お客様へお返事が出来ました。その日の夜、スマホを見ると実際に折られた写真とメッセージが届いていました。

嬉しい気持ちと、ほっと一安心しました。

*****************

私自身、写経をお墓に納めるというのを経験したことが無いのですが、森田のブログで見かけるのは

・そのまま納める

・筒に入れて納める

が多かったので、折り紙のように折って納めるというのは新しい発見でした。なにかこう…写経に込めた願いがぎゅっと集結する感じがします(語彙が無くて上手く表現できません)

というわけで、私も実際に写経用紙を折ってみました。キレイに出来たので犬に見せたのですが誰も見ていません。

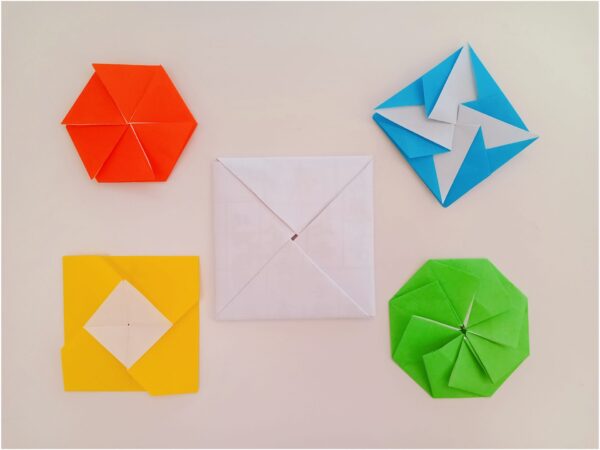

たとう紙はこれ以外にも色々なパターンがあります。元々は、ポチ袋としてお金や小物を包むための折り方なので中に何か入れてもいいですね。

お好きな折り方で折ってみてください。※写真、オレンジ色のたとう紙はハサミを入れるので写経には不向きです。ご注意ください

【カテゴリ】