森田石材店ブログ - ちょっと考えてみました -

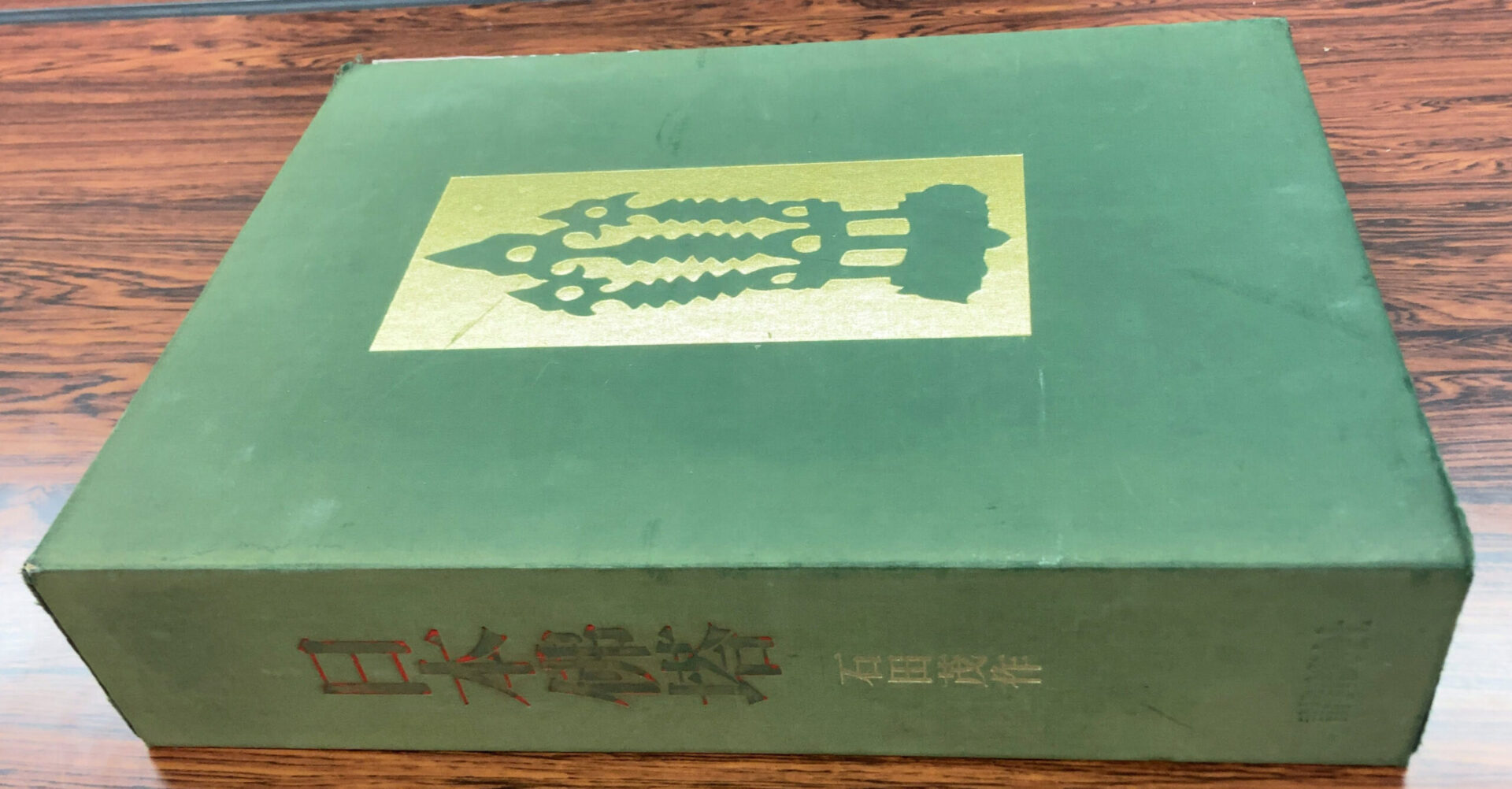

石造物の本を紹介してと言われて・・・「石造研究 池上年の世界」

2023年04月26日 08:00

仕入れ担当の森田です。

先日、ある方に「石の魅力が分かるいい本ないですか?」

と難しいことを言われまして、この本をおすすめしました。

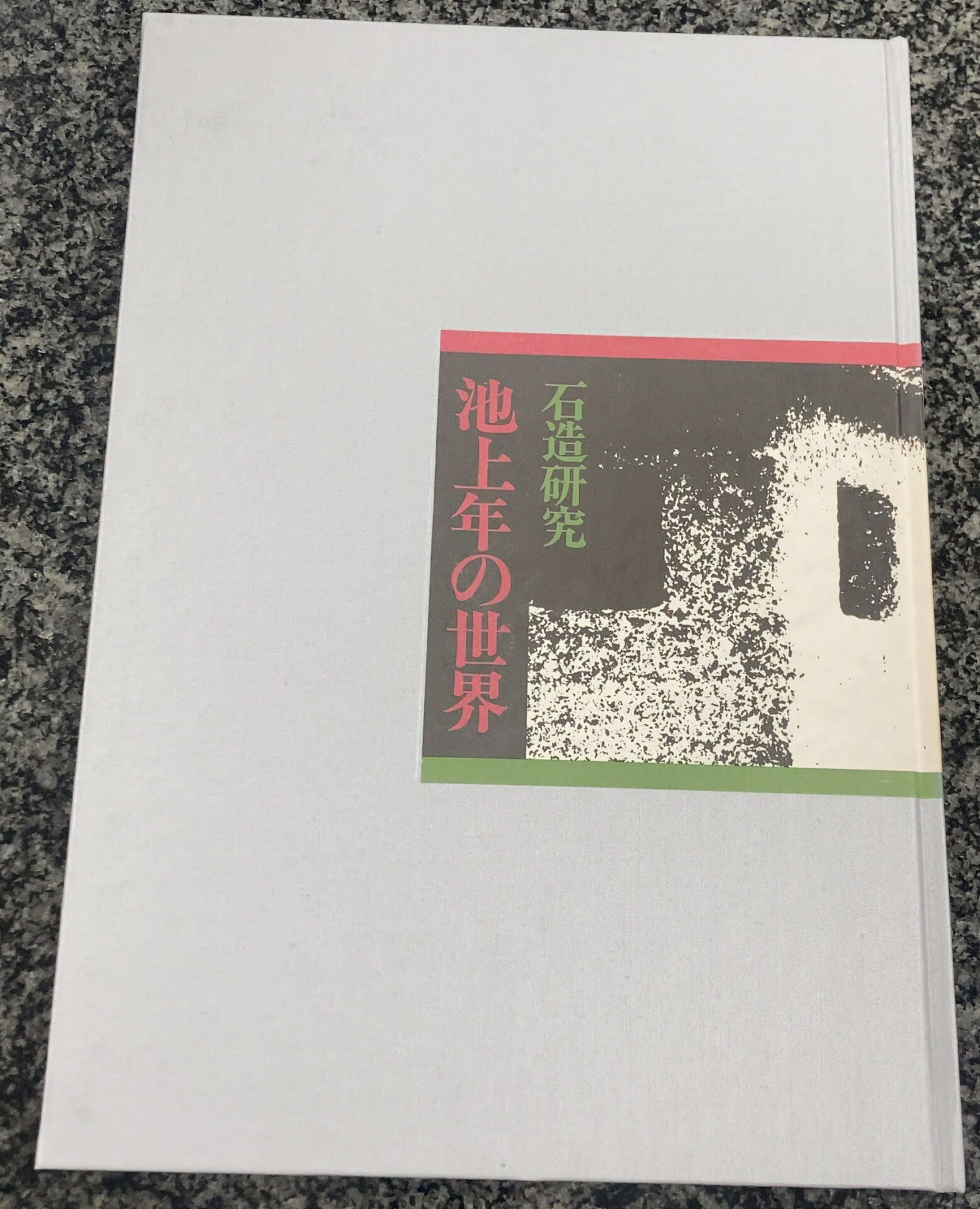

それが「石造研究 池上年の世界」です。

石造美術の本はたくさんあります。

代表的なのがこの本「日本仏塔」です。

デカイです。

2冊になっていて、写真と解説があります。

一時、古本市場では20万円を超えていた代物です。

最近は3万円前後で落ち着いています。

さて本日ご紹介します「石造研究 池上年の世界」はこちらです。

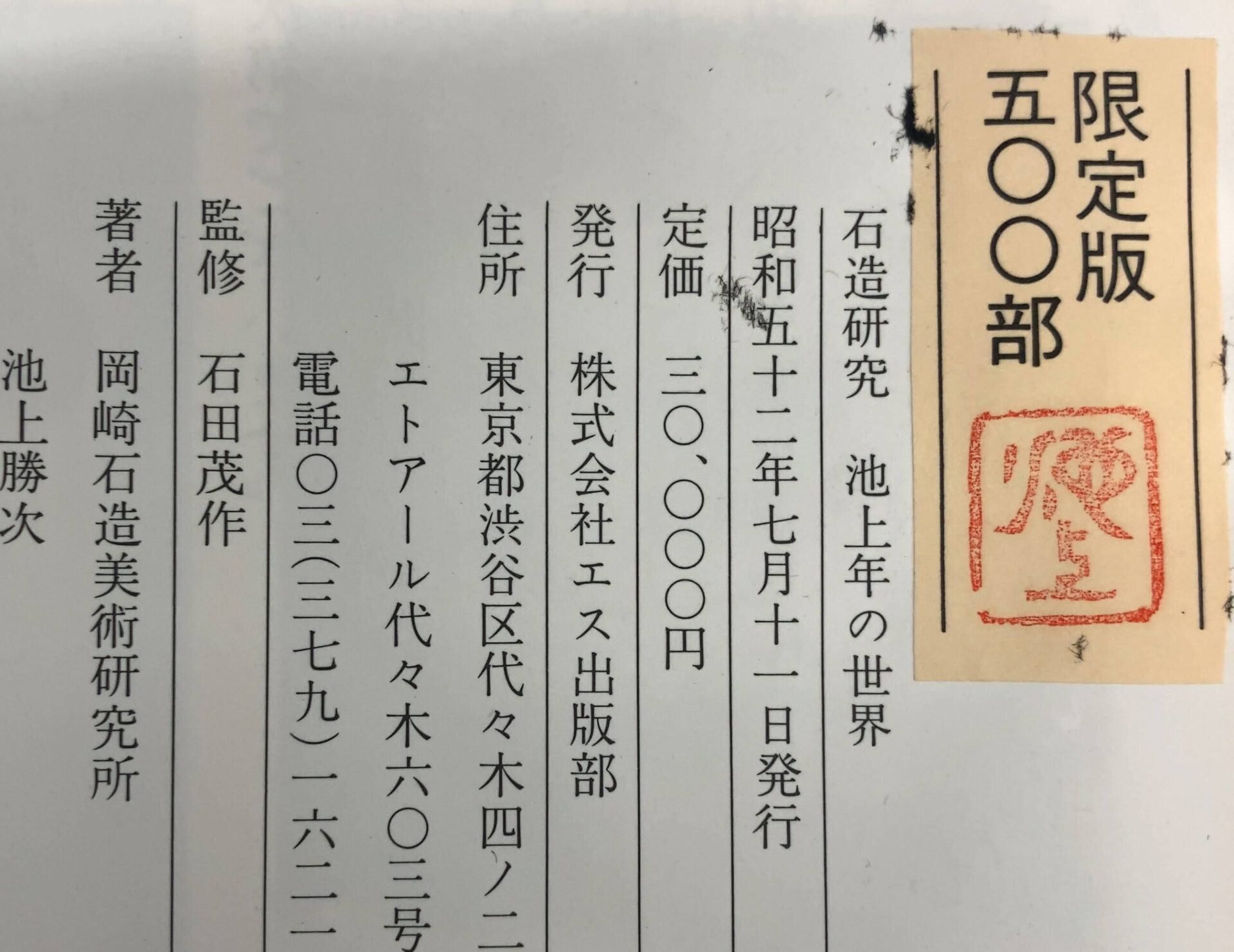

日本仏塔の著者でもある石田茂作さんの監修です。

収められているものには、石田さんとの共同作品も多くございます。

日本仏塔はその名の通りお墓が中心です。

こちらは灯籠から仏像や石塔に至るまであります。

池上さんの石とのスタートは灯籠でした。

その出会いは本文によると、

「大正13年皇太子ご成婚式に岡崎市が石灯籠一対を献上することに決め、たまたま市内で美術教師をしていたわたしが、設計を頼まれたときからである。」

この灯籠は今も赤坂離宮にならんでいるとのこと。

この写真集は500部しか作られておらず、その一冊が当社にあるのは大変嬉しい限りです。

この本の中に私の大好きな一節があります。

石は硬いにかぎる

硬い石を使って

太い指で押さえたような

石の柔らかさが

内側から出るようで

なければならない

この言葉に出会い、叩いた石を見るたびにこの言葉を問うようになりました。

これも古本市場にはまだありそうです。

【カテゴリ】

お仏壇に香典袋を置くときの向きは?

2023年04月12日 08:00

こんにちは 滝野店事務スタッフです。

少し前の事ですが、叔母が家を訪ねて来たときに香典袋の向きが違うと言われました。

「仏様が読みやすいように向けなければいけないのに、これだから新宅は…」って、お小言を言われてしまいました。

言われてみれば正しいような気もするけれど、気になって調べてみました。

御香典をお仏壇にお供えする時は、

『 正面を自分に向ける 』 のが正しい向きです。

一般的に言われているのは、

仏様に正面を向けてお供えすることによって、仏様が慈悲を感じ御香典を私たちの方へ向けようとされますが、仏様は向きを変えられないからだと言われています。

ですから、始めから自分の方を正面にしてお供えすることは、仏様にとっても有難いことだと考えられています。

「仏様に対して正面を向けてお供えする」という間違った知識を覚えている方が多いみたいですね。

【カテゴリ】

やはり、お墓の撤去工事は寂しいです

2023年03月20日 08:00

本店の髙梨です。

お墓の新しくされたり、リフォームに手を入れられたりと商談させて頂く日々。

しかし、これまでもいくつかご紹介はさせて頂いてもおりますが、先月と今月は特に(お彼岸までの時期的にもありますが)遠くに引越しされるとか、跡を見る者がどうしてもいないとか、様々なご事情で「お墓撤去」をされた方が多かった時期でした。

この方々はすべて私が担当させて頂きましたお客様です。

撤去跡は殺風景で物寂しいですが、草が生え、石塔が傾き、どこの誰のお墓なのかも判らないような「無縁墓」になってしまうよりかは、ちゃんと納められていたお骨も丁寧に新しいお墓や供養塔へ安置される。

そこを考えれば、時代ではありますが、これもひとつの先祖供養のカタチなのかも知れません。

【カテゴリ】

お墓を建てたあともお付き合い

2023年02月28日 08:00

本店の髙梨です。

これまでお墓づくりに携わらせて頂きました数多くのお客様。

当時は元気でお若かった方でも、20年近く経つと訃報を耳にすることが多くなってきます。

先日もご主人様がお亡くなりになったと、携帯にご連絡頂きました。

こちらのお宅は16年ほど前にご家族を亡くされ、お墓をさせていただきました。

僕と同じ年齢の方を亡くされたので、普段より一層、お互いに近いお付き合いが出来たと思っています。

それ以降もリフォームのご依頼を頂いたりしてきました。

「たかなしさ~ん、おとうさん亡くなってもた」

と言葉を聞いた時は「えっ?」という感じでした。

僕の中では元気にされているご主人様で止まっていました。

たしかに「いつ死んでまうかわからんからな」とはよく聞きます。

日々、それを経験してしまう生業ですから余計に。

今回、ご主人様の納骨法要に立会いしました。

赤字の戒名と俗名も黒字に変えました。

これからも間違いなく、このような経験は増えていきます。

当たり前を当たり前と思わず、ひとつひとつを大切にしていきたいと思いました。

「たかなしさん、あんたこれ持って帰り!私が植えたやつやねんで!」

「ありがとうー!」と手にしてから、何度も何度も世話の仕方を教えてくれました。

【カテゴリ】

嘉永6年のお墓

2023年02月22日 08:00

こんにちは、たんば篠山店の上山です。

先日、丹波篠山市の墓地で古いお墓の文字読み取りをしていた時のことです。

「嘉永6年12月6日」何とか読み取れます。

嘉永6年は西暦でいうと1853年。

今から170年前の江戸時代末期で、お墓としてはそれほど古いものではありません。

嘉永6年をググってみると2月に相模湾北西部沿岸でマグニチュード6.7の小田原地震があり、6月にはアメリカの東インド艦隊ペリーが黒船を率いて浦賀沖に来航した年で、大地震に見舞われアメリカからは開国を迫られ…と、幕末の激動の時代だったようです。

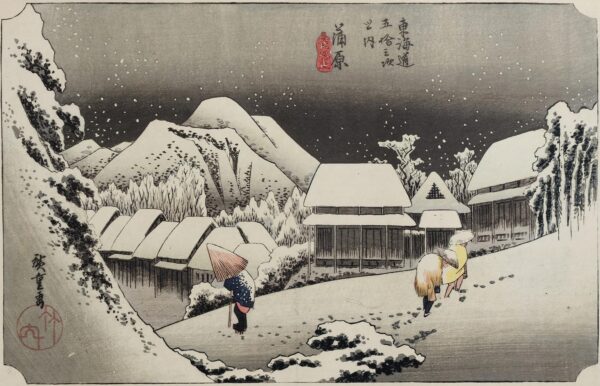

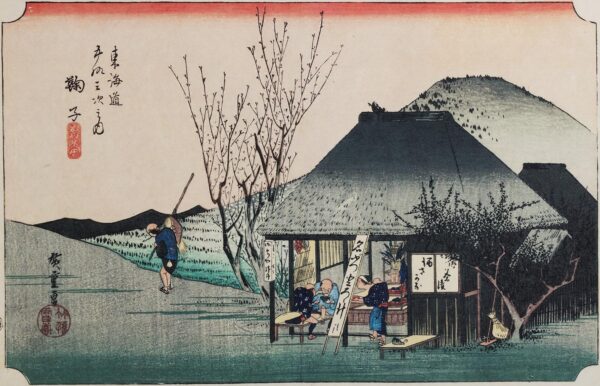

また、「東海道五十三次」で有名な浮世絵師の歌川広重や江戸町奉行の遠山の金さんが活躍していた時代でもあります。

子供の頃に見ていた「遠山の金さん」では杉良太郎が一番印象に残っています。

私は「東海道五十三次」では雪景色の中でも温かみのある「蒲原宿」と、何故かホッコリする「鞠子宿」が好きです。

話を戻しますが、古いお墓には一つ一つに歴史が有り

「その時代に生を享けた証として石に刻み後世に伝えて供養し続けてきた」

一つ一つに思い入れが有り、先人が大変な思いをして作り上げたものもあるでしょう。

そういうお墓を可能な限り残していければと思うようになりました。

【カテゴリ】

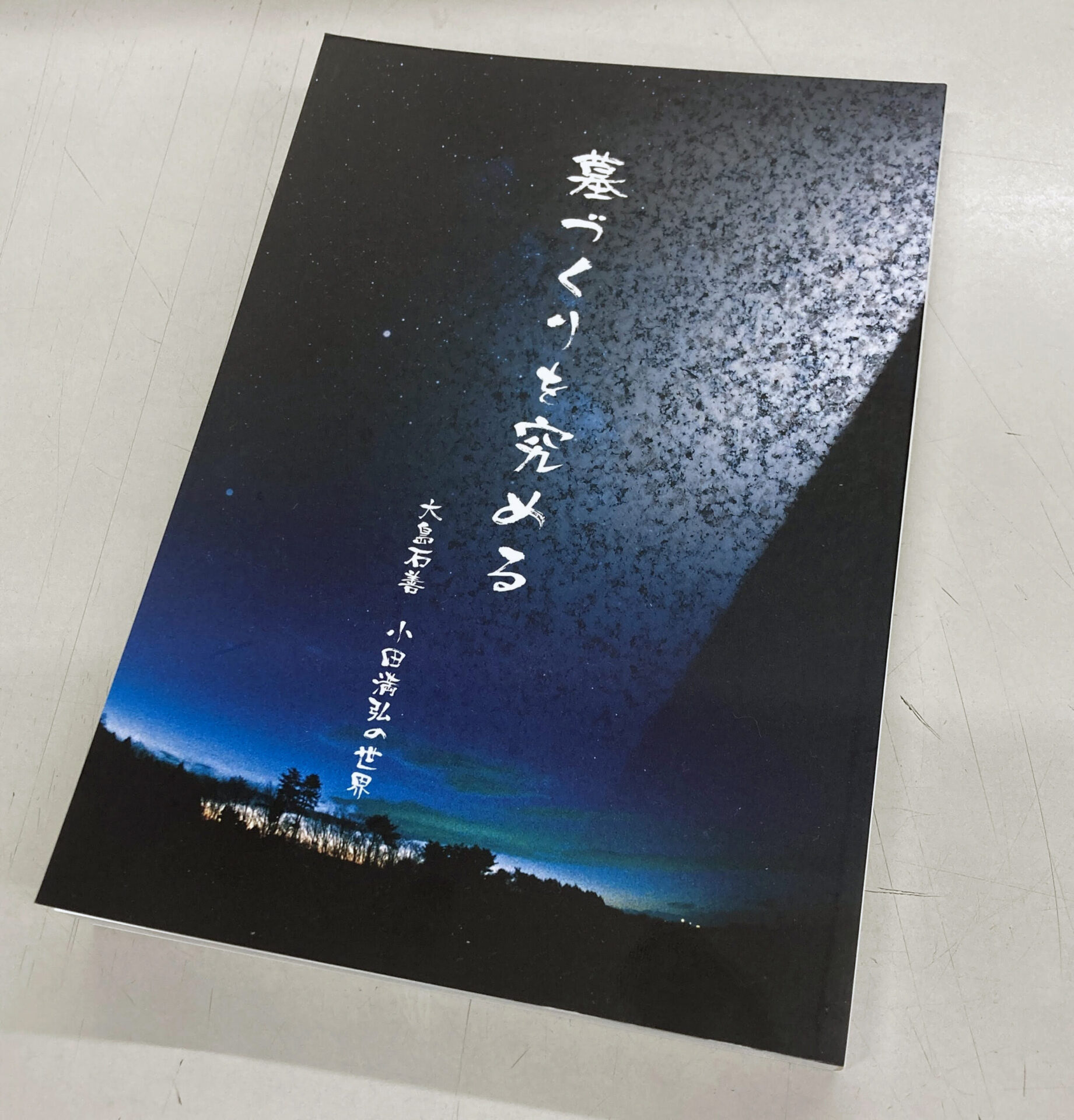

課題図書「墓づくりを究める」

2023年02月03日 08:00

仕入れ担当の森田です。

当社では時々、課題図書なるものがあります。

今回は年末年始を利用して、当社の営業部員全員に「墓づくりを究める」を読んでもらいました。

みんなそれぞれに思うところはあったようで、いいお墓づくりをご提案できそうです。

『墓づくりを究める』(小田満弘著・石文社)

著者の小田さんは、私も以前から存じておりまして、昔からこだわりを持ってお仕事をしておられました。

月刊石材にも連載されていましたので、それがまとまった本が出版されすぐに購入いたしました。

当社も石材店ですから同じようにお墓は建てております。

もちろん、それなりのこだわりも持っているつもりではおりますが、まだまだです。

私たちは「お客様が何のためにお墓を建てられるのか」を正面から考えないといけないと思った次第です。

大樹寺型五輪塔(本店展示)

著書の中にはいい五輪塔がたくさん出てきます。

その五輪塔は私たちが作っているような磨いたものではなく、昔ながらの作り方で叩いた五輪塔です。

当社にもそうして作られた五輪塔がいくつか展示しております。

「やっぱりいいものはいいです」がそれを伝えることが出来ておらず、そんなに頻繁にはご提案できておりません。

お墓は故人のシンボル(象徴)です。

抽象的であればあるほどいいなあと感じます。

五輪塔はその意味では、シンボルとして申し分のない形をしています。

【カテゴリ】

石榴の話

2023年01月31日 08:00

こんにちは。本店スタッフです。

先日、ザクロのジュースを飲んでいて「ザクロは人の味と聞いたことがあるけど、何でだろう?」と気になりました。

グロテスクな例えですが、熟して爆ぜたところが人間の断面図っぽいから?(江戸川乱歩の小説にもそういった表現が出てきた記憶があります)

それとも本当に人肉はザクロに似た味なのかも?

と、調べてみたところ実はお釈迦様に関係があるのです。

─その昔、訶梨帝母(カリーティ)という一人の母がおりました。

彼女には千人も子どもがいたのですが、鬼女で凶暴な性格をしていた彼女は、人の子を見つけては食べてしまうという、実に恐ろしい所業を繰りかえしていました。

そんな噂を耳にしたお釈迦さまは、ある日彼女の子どものうち一番可愛がっていた子をこっそりと隠しました。

子どもがいなくなり、悲しみのあまり狂ったように嘆きながら必死に我が子を探しまわる彼女でしたが、お釈迦さまの神通力によってどうしても見つけることができません。

とうとう訶梨帝母はお釈迦さまに救いを求めます。そこでお釈迦さまは「自分は千人もいる子どものたった一人がいなくなっただけで、こんなにも嘆き悲しんでいるではないか。ひとり子を食われて失った人間の親の悲しみはどれほどであっただろう。今ならその気持ちがわかるのではないか?」と厳しく諭されました。

こうして彼女は深く懺悔し、子どもを守る誓いを立てて仏教に帰依するところとなりました。この訶梨帝母こそ、安産・子育の神として祀られる「鬼子母神」なのです。

さて、ここからが重要です。

─彼女が悔い改めたのでお釈迦様は子どもを返してやり「これからは子どもの代わりにこれを食べなさい」とザクロをお与えになりました。

これがザクロ=人肉の味と言われるようになった所以です。ただし、この最後の部分は日本独自の俗説なのだそう。

また、鬼子母神様の絵や像を見ていただくと手に何かを持たれています。これは「吉祥果」という(おそらく)架空の果物です。

ですが、日本ではザクロという事になっております。

それはインドから中国へ仏教が伝わり、翻訳される際に中国の人は吉祥果がなんなのか分からず、仕方ないので形の似ているザクロということにしたからだそうな。

カリンの時も思いましたが、どうにも中国に渡った際に違うものにすり替わる率が高いですね。

ちなみに私は、ザクロのシロップ(グレナデンシロップ)とジンジャーエールを混ぜたノンアルコールカクテル「シャーリーテンプル」が非常に好きです。

【カテゴリ】

菴羅樹の花は多くさけども

2022年12月20日 08:00

こんにちは、本店スタッフです。

今年、私がブログを担当するのもこれが最後です。そして森田石材店に入社してちょうど1年が経ちました。

1年間とても早かったですが、すご~く昔のような気持ちもあって不思議な感覚です。

元気に一年を締めくくろう!と思っていた矢先、何年かぶりに体調を崩してしまい体だけでなく心の方まですっかり弱ってしまっています。

風邪とは無縁で元気だけが取り柄だったのですが、やはり歳のせいでしょうか。

そんなわけで、絶賛喉の調子が悪いので買い物に行ってはのど飴のコーナーを見ております。

のど飴といえば、まず思いつくのは「カリン」ではないでしょうか。

カリンはお寺によく植えられており、アンランジュ(安蘭樹)という名前でお釈迦様に縁のある尊い木とされています。

さてここで、カリンの話をする前にまずマンゴーの話をしなくてはいけません。

なぜ唐突にマンゴー?と思われるかもしれませんが、実は本来尊い木とされていたのはカリンではなくマンゴーだったのです。

しかし、インドから中国そして、日本に伝わる間のどこかで、「マンゴー」と「カリン」が入れ替わって伝わってしまったというのです。

アンランジュの「菴羅(アンラ)」は元々はマンゴーを意味する言葉だったのですが、間違って伝わってしまったせいで、日本ではカリンのことを「菴羅樹」と呼び、後に「安蘭樹」と書くようになりました。

マンゴーとカリン。うーん…確かに見た目は似ているかな。残念ながら、カリンの実は硬く渋味や酸味があるのでそのまま食べるのには向きませんが。

もし、途中で入れ替わったりせずにマンゴーのまま日本に伝わっていたら、お寺にはマンゴーの木がたくさん植えられていたのでしょうか?

と考えると、ちょっとトロピカルな感じがして面白いですね。

ということで、12月後半はクリスマスや忘年会などイベントも目白推しです。皆さま、どうかお体にお気をつけてお過ごしくださいませ。

【カテゴリ】

全然大丈夫ってどういう意味?

2022年12月13日 08:00

こんにちは。

滝野店事務スタッフです。

先日母が、「全然大丈夫ってどういう意味?大丈夫なん?あかんの?どっち?」と聞いてきました。

「大丈夫って意味だと思うけど、何で?」と聞くと、老人会の旅行に着ていく服を買いに行ったお店でサイズが分からず、店員さんに「これ私でも着れますか?」と尋ねると、「全然大丈夫ですよ」と言われたそうです。母は変な事をいう人だと思ってその店をあとにしたそうです。

「全然っていうのは駄目な時に使う言葉やろ、せやのに大丈夫って…なんなん」と困っていました。確かに母の言う事が一般的で店員さんの言葉がいわゆる若者言葉なのですが、最近ではアナウンサーやコメンテーターの方も「全然OKです」「全然いけてます」とか「全然嬉しいです」とおっしゃっています。前から気になっていたので少し調べてみました。

【全然】とはあとに続く言葉を否定する意味を持っていると小学校の国語で教えられています。例えば「全然嬉しくない」とか、「全然分からない」とか、「全然上手くいかない」という使い方です。検定試験などでは、【全然+肯定】は不適切だと判断されます。

けれど【全然】はもともと肯定表現で「完全に、まるっきり」の意味で使っていたらしく、明治時代、夏目漱石や森鴎外などもこの使いかたで小説を書いていたそうです。「彼女は当時、全然に恋愛の奴隷であった」「このプロジェクトは全然彼に任せることにした」という使い方になります。

最近よく耳にする「全然平気だから気にしないで」とか、「母の手料理の方が全然おいしい」は若者言葉の一種で、俗な用法です。

時に年配の方には違和感がある言葉だそうです。

なんだか難しい話になってしまいましたけれど、お店の方も「大丈夫ですよ」とか「全く問題ないですよ」とかでよかったのに俗語に流されてお客様に不快感をあたえてしまった、とても怖いことだなと思い、私も親しい間柄だとたまに使ってしまうので、気をつけなければいけないなと反省しました。

店内のお地蔵様、難しい話の後に見るとホッコリ癒されます。

【カテゴリ】

お寺で結婚式

2022年12月02日 08:00

こんにちは、本店スタッフです。

先日「今度、お寺で結婚式がある」というお話を社内で聞きました。

神社で式を行う神前式は皆様もよくご存じかと思います。私の親友も京都の神社で式を挙げました。ですが、お寺で結婚式というのはちょっと馴染がありませんでした。

以前仕事のために購読していた某結婚情報誌にも、お寺はあまり紹介されていなかった気がします。

ということで、神前式と仏前式の違いをご紹介します(※今回キリスト教式は割愛いたします)

次に仏前式は仏様やご先祖様に結婚の報告をし、巡り合えたご縁に感謝をします。

そして、仏様の前で来世までの結びつきを誓います。

結婚すると来世まで連れ添うという仏教の教えに基づき「来世での結びつきまで誓い合う」というところが仏前式の特徴ではないでしょうか。ロマンチックですね!

また、仏前式特有の儀式に「念珠授与」があります。結婚のお祝いとして白房の数珠を新郎、赤房の数珠を新婦へ僧侶が授けます。

他にも「式中にお経をあげる」「焼香をするという」というのも仏前式ならではです。

と、調べてみるとチャペルや神社とはひと味違った、とても厳かな雰囲気を感じました。

しかし、もちろんデメリットもあります。

■基本的に挙式は親族のみで、友人などゲストの参列はできません。

■一般的には新郎の宗派で行いますが、当人だけでなく親族間でもちゃんと話し合いをしていないとトラブルになりかねません。

■ブライダルプランが無いお寺が多いので色々な準備や手配を自分たちでしなくてはならず手間取る場合がある。

自分たちにゆかりのある地元のお寺で…となると、まず挙式が可能かというところから始めなくてはいけませんので、ちょっと大変ですね。

他の2点はデメリットとして挙げましたが、現代に合わせてゲスト参加可能や宗派問わずというお寺も増えています。指輪の交換もプログラムに取り入れられるそうです。

ちなみに、京都にあります北法相宗の大本山・清水寺でも挙式が可能です。ただし、式が挙げられる日が年に数日だけと限られているので難易度はちょっと高め。

あーあ、私も来世でも一緒になりたいと思えるような素敵な人に出会いたい!

【カテゴリ】