森田石材店ブログ - ちょっと考えてみました -

地蔵盆の話

2023年09月27日 08:00

こんにちは滝野店事務スタッフです。

先月、地区の地蔵盆がありました。

地蔵盆の由来は諸説あり、はっきりとはわかっていませんが、地蔵菩薩の物語が背景となっていると考えられています。

京都を中心とした近畿地方で盛んな子どもが主役の行事です。

去年まではコロナの事もあって、お寺さんに来ていただいて地元老人会の方々のみでされたのですが、今年は子供たちを呼んでお菓子を配ろうということになりました。

地元にいながら詳しくは知らないのですが、お供えをされるお家があります。ですが、そのお供えを見て「最近の若いもんは何も知らへんなぁ」と言われた方がいらっしゃったそうです。

お菓子の入ったダンボールに、紅白の水引でお供えと書いてあったそうです。母からその話を聞いてた私は、何があかんの?って感じでした。

ネットで検索をしても、のしは紅白の蝶結びの水引に「お供え」「御尊前」「灯明料」と書き名前をかきます。とあります。

地域によっては黄白の仏事用で志と書くところもあるそうですが、ネットを見る限りでは黄白の方が珍しいように書いてありました。

しかし「こういうのは、仏事の熨斗でするもんや。ええ大人になってはずかしい」と、紅白の熨斗がついたお供えを見て苦笑いされていたそうです。

今はネットで検索すればたいていの事は調べることができます。紅白の熨斗も間違ってはいないのですが、地域によって慣習がちがうので、事前に詳しい方に聞いておくのが一番かもですね。

【カテゴリ】

お墓参りは一人で行ってはいけないの?

2023年08月29日 08:00

こんにちは、たんば篠山店の上山です。

一昨年の今頃の話です。

その日はお盆も過ぎた8月下旬、暑い日の昼下がり。

人っ子一人居ない墓地。

お隣の京都府南丹市の墓地で用事を済ませ、車に戻りかけた時に遠くの方から何か聞こえてきました。

「すみませーん!助けてくださーい、すみませーん!」

え、何? 空耳? 何?

声の聞こえてきた方へ行くと女性が二人座り込んでいました。

「母が… 母が、倒れて動けなくなって…」

80代位のお母様らしき人は意識が無い状態でした。

日陰の涼しい場所へと思いましたが、

「車はどこですか?取り敢えず車の所まで運びましょう」

小柄な方でしたが意識が無く自力で掴まる事が出来ない状態。

おんぶして運ぼうとしましたが重いというか、なんというか運びにくく車までの距離がすごく長く感じ大変でした

車のドアを開けると車内は灼熱状態。

「早くエンジン掛けてエアコン全開にして、水分補給して、早く病院に行って」

よく覚えていませんが、そのようなことを言ったと思います。

娘さんはアタフタしながらも「お名前を、せめてお名前を」

「そんなことより早く病院へ」

昔から『お墓参りは一人で行ってはいけない』

云われも無い迷信だと思っていましたが。

お墓だけではありませんが、一人で行って何かあった時には一人では助けを求めることができません。

特に真夏のこの時期の異常な暑さ。

普段ひと気の無いところへは複数で行くことをお勧めします。

何かあってからでは遅いですから。

【カテゴリ】

しゃしゃきはオールマイティ??

2023年08月25日 08:00

こんにちは、滝野店の藤田です。

私が幼いころ、我が家では仏壇やお墓にお供えする花は祖母が用意しておりました。

ある時、サカキを買ってくるよう祖母に頼まれた父が、間違ってシキミを買ってきて、怒られていた記憶があります。(逆だったかもしれません)

仏花などを買いなれていない人が、サカキとシキミを買い間違えるというのは、あるあるだと思います。

祖母が他界し、今では母や私がお供えする花を買うようになりました。

ある時、叔母さんが良い事を教えてくれました。

「しゃしゃきにしたらええねん。しゃしゃきは神さんも仏さんもどっちもいけるんやで。」

これはいいこと聞いたと、我が家ではしゃしゃきがすっかりお気に入りになりました。

しゃしゃきは、サカキのように葉っぱが前を向いており、葉っぱにギザギザがあります。

サカキより葉っぱは小さいです。

ですが、ある時ふと「叔母さんはああ言っていたけど…本当かな???」と気になり、調べてみました。

しゃしゃきは、地方によって呼び名が異なり、ヒサカキ・シバ・ハナシバ…ほかにも色々あるようです。

仏壇や神棚の「仏教・神道の両方で使える葉」という事でした。

お墓のお供えにも使用できるそうです。

ホンサカキの少ない関東地方から北では、こちらをサカキと呼んで、主に神棚にお供えされるそうです。

なるほど…叔母さんの言ってた事は本当でした。疑ってごめんなさい。

普段、シキミやサカキをお供えされる方も、代用品として覚えておくと、便利かもしれませんね。

【カテゴリ】

朝夕の日課

2023年08月07日 08:00

こんにちは、たんば篠山店の上山です。

今年の夏も暑いですね。

店舗外の植栽も、この異常な暑さでダメージを受けています。

新たに植えたシンボルツリーの根元をグランドカバーしてくれている龍のヒゲも、南向きの部分が茶色く枯れ気味です。

手塩にかけて育ててきた天然芝も所々枯れてきています。

朝夕の水やりが日課になっております。

芝生も龍のヒゲも夏の時期を鮮やかな濃い緑色で墓石展示を引き立たせていて、太陽光の照り返しを和らげる役目もしてくれています。

ほっと一息付ける空間も演出してくれています。

いくら暑くてもじっと耐えることしか出来ない植栽達。

命あるものの管理する責任を痛感しております。

【カテゴリ】

最期まで自分らしく。極めつきのかわいい。

2023年08月01日 08:00

こんにちは。本店スタッフです。

2023年も半分以上終わった今、初めて発表しますが私の今年の目標は「フットワークを軽く」なのです。

というわけで、急に思い立って新幹線に乗り、とある催しを見てきました。

GRAVETOKYOさんの期間限定ショップです。GRAVETOKYOさんのことは以前Twitterでお見かけして知ったのですが、とにかくかわいい棺やお位牌などを制作・販売されています。

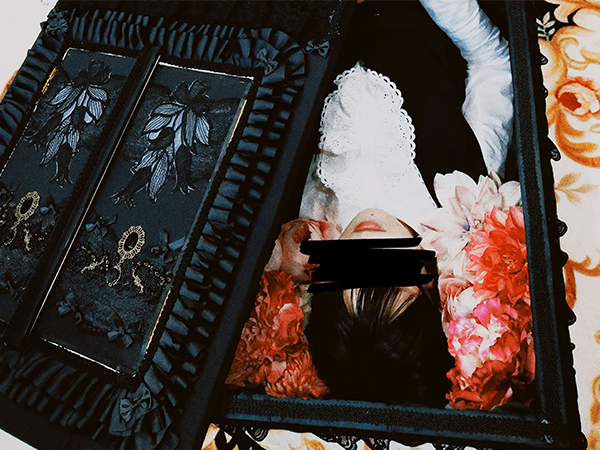

今回の会場が横浜ビブレのいわゆるゴスロリファッションのショップが集まっているフロアでしたので、それに合わせて新作のロリータ棺とゴシック棺を含めた5基を展示されていました。

うわーーかわいいーー!!

赤ギンガムの棺はキャンディキャンディがテーマだそうです。棺の中はイチゴ柄でした。入棺体験は好きな棺が選べるのですが、赤色好きな私はこれにしようか悩みました。が、やはり最初にビビっときたゴシック棺を選択。

さあ入棺体験スタートです。まずいくつか質問に答えます。

「死因は?」「最期に食べたものは?」「最期を看取ってくれた人は?」

ここで答えた内容は、あとで読みあげてくださいます。

質問シートへの記入が済んだら、遂に棺に…。入る際に「頭、気を付けてくださいね」と言われたのに案の定ゴンとぶつけました。本番ではぶつけないように気を付けたいです。

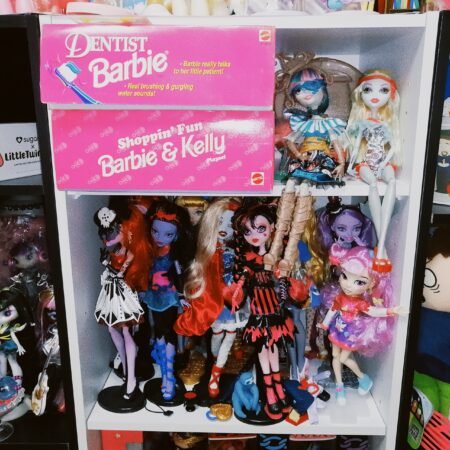

これは他のお客様が体験されているところを撮らせていただきました。この棺はバービー人形のパッケージがモチーフです。

写真撮影は蓋を開けたまま、次に蓋をして窓を開けた状態で、それが終わるといよいよ全て閉じます。

閉じた後は希望した時間だけ、棺の中で過ごすのですが私は5分でお願いしました。

隙間から微かに光が漏れきますが真っ暗です。周りのお客様の声とリクエストした最期に流して欲しい曲が聞こえてきます。

※好きな曲はたくさんあれど、いざ最期に!となると難しいですね。私は人生のテーマソングは「Tell him」なのですが、お葬式のイメージではないな…と思い悩み切った末に、今ハマっているウマ娘の曲をリクエストしました。それもどうかとは思いますが…。

さて、お花を入れてもらっている辺りから既に怪しかったのですが、棺の中でぼーっとしているとだんだん睫毛に涙が溜まっていくのが分かりました。最期を看取って欲しい人の名前を思い出したり、流れてくる曲で推しのトウカイテイオーの声が聞こえてきたり…

そうしているうちに、死んじゃって悲しい?やり残したことがあって悔しい?それとも感動? どういう感情なのかは説明が出来ないのですが、すっかり泣いていました。

あー…式の最中の故人様ってこんな気持ちなのかな。私が死んだら、きっと一番泣くのは私だろうなと確信しました。

◇ ◇ ◇

あっという間の5分間。

入棺体験をしたら即人生が変わる!!とは言いませんが、いい意味で不思議な感覚になれることは保証します。

因みに、過去の展示品の棺が特別価格55000円!更に配送料無料!と知り、危うく買いそうになりましたが(部屋のインテリアに使おうと思って…) なんとか…なんとか踏みとどまりました。でも、部屋に棺ってゴシック好きの永遠の憧れですよね。

そのかわり…と言ってはなんですがロブスターのついたお位牌を購入。自室の棚も位牌がメインになるように模様替え。

さすがに山南町ではまだこういった商品は需要がないでしょうが「こんなの田舎じゃ無理無理」と遮断してしまわず、色々なものを見て(私の場合はさらに発信して)「あ、こういう世界もあるんだ」と知ってもらうのが大切です。

近年は遺影写真や最期に着るお洋服もどんどん自由になっています。こうやってお葬式がもっと自分らしい、最期の自己表現の場になったらいいなぁと思いました。

そして、この日一番学んだことは

「棺に入った写真、めっちゃ盛れる!」ということです。

【カテゴリ】

墓地の手桶棚

2023年07月14日 08:00

こんにちは、たんば篠山店の上山です。

丹波篠山市の村墓地の管理者の方から手桶棚の相談を受けました。

仕事柄、墓地に行くことが多いのですが、墓地には水汲み場の無い処、水汲み場は有るけれど手桶の無い処、手桶はあるけれど手桶置き場の無い処等様々です。

お墓参りに行って手桶が無いと困りますよね。手桶が有っても汚れていると先ず手桶の掃除から始めなければなりません。これも困りますよね。

食事を作る時には洗った鍋で調理します。ご飯を食べるときは洗った食器を使います。当たり前のことです。

大切な先祖様のお墓にも綺麗な手桶で綺麗なお水を供えたいものです。

【カテゴリ】

写経について

2023年07月05日 08:00

こんにちは。

本店の垣崎です。

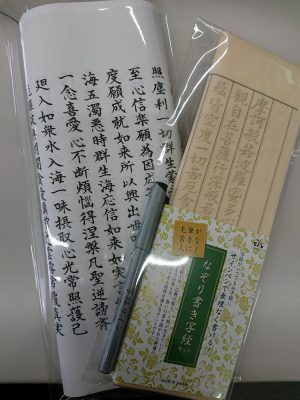

今回は写経についてのお話です。

写経って聞いたことあるけど、どういう意味があるの?と思われる方も多いかと思います。

~写経とは~

元々は僧侶の修行の一つとして始まったものであり、現代では日々の生活の中で生じるストレスや悩みなどを軽くし、心を癒してくれるものとして広く親しまれています。

筆ペンで字を書くのが苦手な私でも左のような写経は下書きがあるので挑戦しやすいです。

【写経の手順】

宗派やお寺によって若干作法は異なりますが、一般的な流れはこんな感じです。

1.手を洗い、口をすすいで身を清める

2.良い香りのお香を焚き室内を清める

3.着座して心を鎮める

4.合掌

5.願文読誦(声を出して唱える)

我、今至心に懺悔し謹みて般若心経を写経し奉る。

仰ぎ願わくは、一字一文法界に遍じ

三世十方の諸仏に供養し奉らん。

6.浄写(無我の境地に入り至心に写経する)

7.最後に願い事を、念じながら書く

8.回向文を唱える。(宗派によって異なることがあります)

願わくばこの功徳をもって普く一切に及ぼし、

我らと衆生と皆ともに仏道を成ぜんことを

9.合掌

---------------

だいたいこんな感じのようです。

心を落ち着かせて文字を丁寧に書くことがよいので、一日数行でも大丈夫です。

この機会にぜひ写経をはじめてみてはいかがでしょうか。

【カテゴリ】

願い事を叶えたい

2023年06月20日 08:00

こんにちは、本店スタッフです。

もうすぐ七夕の季節ですね。

七夕のあの曲を口ずさんでいると、ふと2番冒頭の「ごしきのたんざく~♪」で「待って、ごしきって何?」と引っ掛かりました。

幼少期に覚えた童謡って特に歌詞を見るわけでもなく、親や音楽のカセットから音だけを聞いて覚えているので「ごしき」が「五色」の事だとも知らずに今まで生きてきました。

さて、その五色が何かと言いますと「赤・白・緑・黄・紫」のメンバーで構成されています。

お寺の五色幕や鯉のぼりの吹流しもこの色です。

これは中国の陰陽五行説という考え方に由来しているのですが、本来は「赤・白・青・黄・黒」だったのが、日本ではあまり好まれない黒の代わりに高貴な色の紫へ。また、緑を「あお」と呼んでいたことから「赤・白・緑・黄・紫」の五色に変化したと言われています。

現代ならピンクや水色・オレンジなど色とりどりの短冊も使用しますが、本来七夕の短冊は↑の五色だったのです(ちょっと渋めの仕上がりになりそう…)

そして、願い事の内容によって色を選ぶシステムになっていました。

赤…礼 両親や先祖への感謝に関する願い事。

白…義 規則や義務を守る達成の願い事。

緑…仁 成長に関係する願い事。

黄…信 人間関係に関係する願い事。

紫…智 学業に関する願い事。

「〇〇が出来るようになりたい」は緑。「テストで100点とりたい」は紫ですね。恋愛関係は黄色でしょうか。白は「遅刻をしないように」とか?赤は内容が限定されますね。

現代ではあまり聞かなくなった風習ですが、もし短冊を書く機会がありましたら思い出してみてください。

追伸

七夕飾りにもいろいろ意味があるのですが、その中で私が気になったものをひとつ。

屑籠(くずかご)です。七夕飾りを用意していて出たごみを中に入れて一緒に飾ると、無駄遣いをしない「倹約の心」を育てるんだとか…。

倹約の心…私に一番必要なものじゃないですか。取り急ぎ、屑籠だけ作って展示場の観葉植物に飾っておきました。

【カテゴリ】

よく晴れた日に

2023年06月16日 08:00

滝野店の中村です。

先日、妻の祖母が他界しました。

95才。

誤嚥性肺炎でした。

晩年の数年は施設に入居していましたが、コロナ禍で面会しにくくなると認知症がすすんでしまいました。

子供たちにとっては「人との別れ」が初めてで、年に一度しか出会えなかったとは言えかなりショッキングな出来事だったようです。

お葬式は親族のみで執り行われたのものあり、涙よりも笑顔の多い理想的なお葬式でした。

そして何よりも印象的だったのが、お葬式当日これ以上ない「快晴」でした。

実は我が家はなかなかの雨家族で特に妻と長女は「超」の字がつく雨女。

妻と長女のいるところに雨雲あり。と言っても過言ではありません。

でも快晴でした。

そこで前回ご紹介した「七墓巡り」を思い出しました。

「七墓巡り」のご利益に「葬式の日が晴れる」というものがあります。

これって何気ないことですが、すごく幸せなことだと思います。

少しこじつけかもしれませんが、

「毎月お墓参りしてるおかげで、ひいばあちゃんのお葬式がいい天気で出来たんやで」

と子供たちに言いました。

話したタイミングも良かったのか神妙な面持ちで聞いていました。

すぐに忘れちゃうだろうから、頃合いを見計らって言い続けようと思います。

お墓参りのご利益に「葬式の日が晴れる」というのはステキだなと思いました。

【カテゴリ】

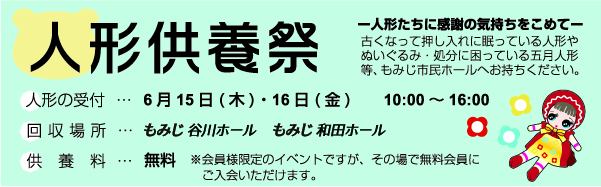

人形たちにありがとう

2023年06月01日 08:00

こんにちは、本店スタッフです。

森田石材店の葬祭部もみじ市民ホールでは、6月に人形供養祭が開催されます。

入社して初めて人形供養祭のチラシ作成を頼まれた時に、過去の供養の写真を見て日本人形やフランス人形以外にも、テディベアやキティちゃんのぬいぐるみなどもたくさん並んでいて「こういう人形も供養が必要なの?」と疑問に思いました。

私のイメージでは、人形供養というのは雛人形や市松人形のような人の姿をした物を「自分で処分するのはなんだか怖いから供養してもらう」ために行っているんだと思っていました。

なので、読んで字のごとく「人の形」以外の物は別に供養しなくても、そのまま処分すればいいのに…と感じたのです。

そもそも人形供養とは…

日本には八百万の神という「全ての物に神が宿っている」という考え方があり、特に古くから大切にしていたものには魂が宿るとされています。

そのため、思い出が詰まった人形やぬいぐるみなどを粗末に扱うことに対して抵抗を感じる方が多く、そうした方のために役目を終えた人形に対し感謝の意を込めて供養する「人形供養」という習慣が生まれました。

つまり、持ち主の想いがこもった人形であれば猫でもクマでも怪獣でも、しっかり供養してもらい「今までありがとう」と、お別れするのが良いということですね。

怖いから供養してもらう、というのも間違いではないですが、人形への感謝のために供養するというのが素敵です(広告にもその文言が入っております)

…という文章をまとめながら、人形供養という儀式はとてもウェットな考え方だなぁと思ったのです。

ドールオタクには「ウェット派」と「ドライ派」という考えがあります。

どちらも人形が好きという点は同じなのですが、人形に人格を与えて本当の人のように接するウェット派と、好きだけれどもあくまで人形は人形、物であるという考え方をするのがドライ派です。※物だと思っているから扱いが雑…ということではありません。

ちなみに私はドライ派なので、興味が無くなれば未練なく処分します。

私の人形やおもちゃは私が死んだらどうなるのか…たまに考えますが、答えは出ませんね(終活の話はまた次の機会に書きたいと思います)

今すぐなら、大切にしてくれそうな友だちに無償で譲りますが、何十年も後となるとそれも無理です。

苦労して集めたコレクションたち、二束三文で売られて知らない人の手に渡るくらいなら「私のためだけに人形供養祭を開催してもらって全て処分してほしい」と遺書に書いておこうかな。

私の人形供養祭の写真、めちゃくちゃ見たいな~。絶対映えるからTwitterにアップしたいな~。

【カテゴリ】