森田石材店ブログ - 石のお話 -

たまにはベトナムの石をご紹介

2021年07月13日 08:00

仕入れ担当の森田です。

外国産の石といえば中国産が主流ですが、インド産の石も負けないくらい人気があります。

そこに割って入ろうとしているのが今回ご紹介する「ベトナム産」の石です。

インドの石は高級材とされている石が多いのですが、ベトナム産はリーズナブルさがウリです。

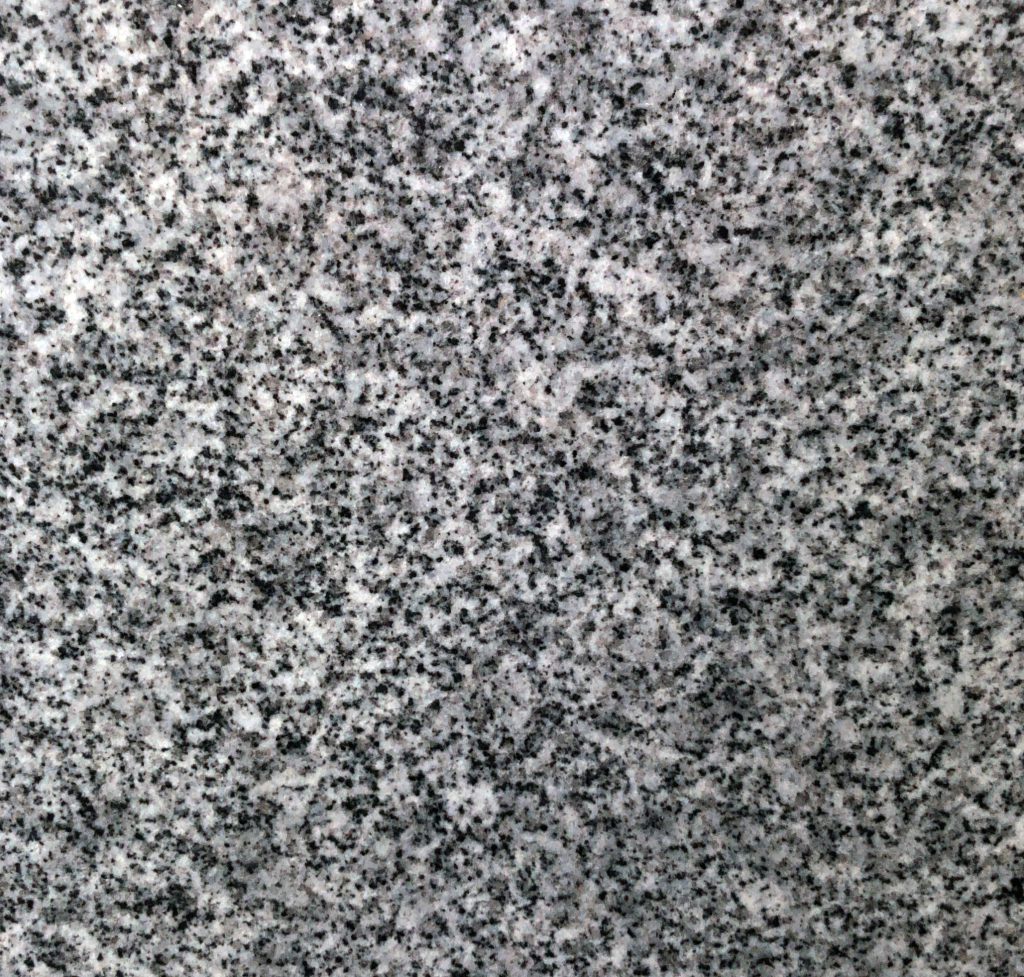

スーラホワイト

目が粗い白系の石です。

小さな墓石には向いていませんが、大きな外柵や納骨堂などにはピッタリです。

私も2012年にベトナムに行った際にはこちらの山へ行きました。

広い丁場でまだまだたくさん採石できそうでした。

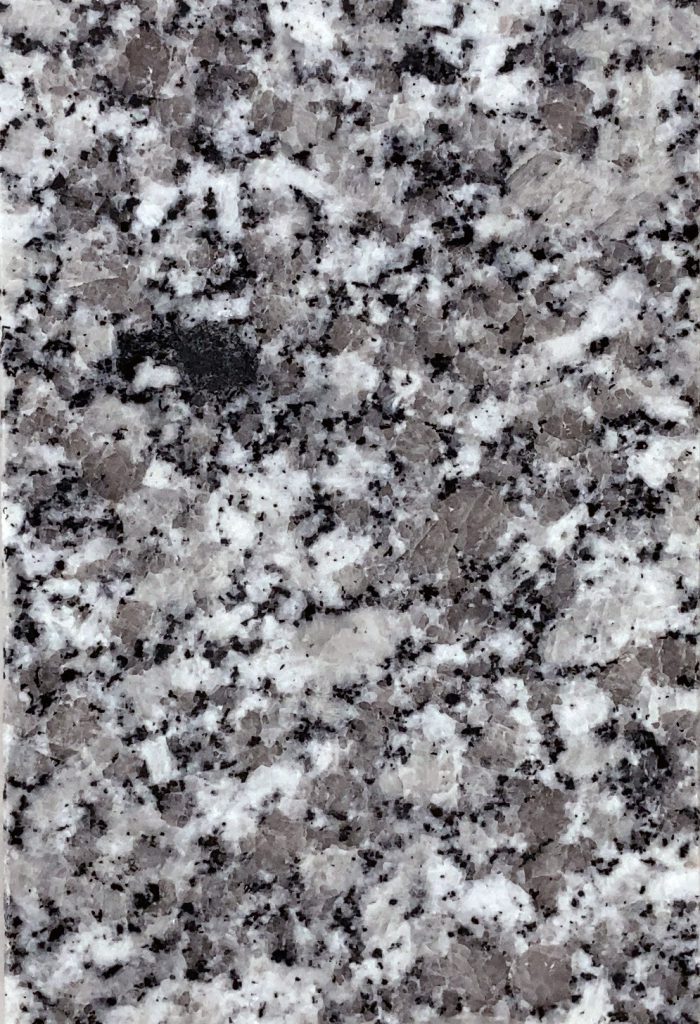

プレイクピンク

写真では分かりにくいですがピンク色の石です。

少し目が粗めですが洋風の墓石には十分に使えそうです。

中国のG663の代わりにはならないかもしれませんが、ちょっとだけ有望かなあと思いました。

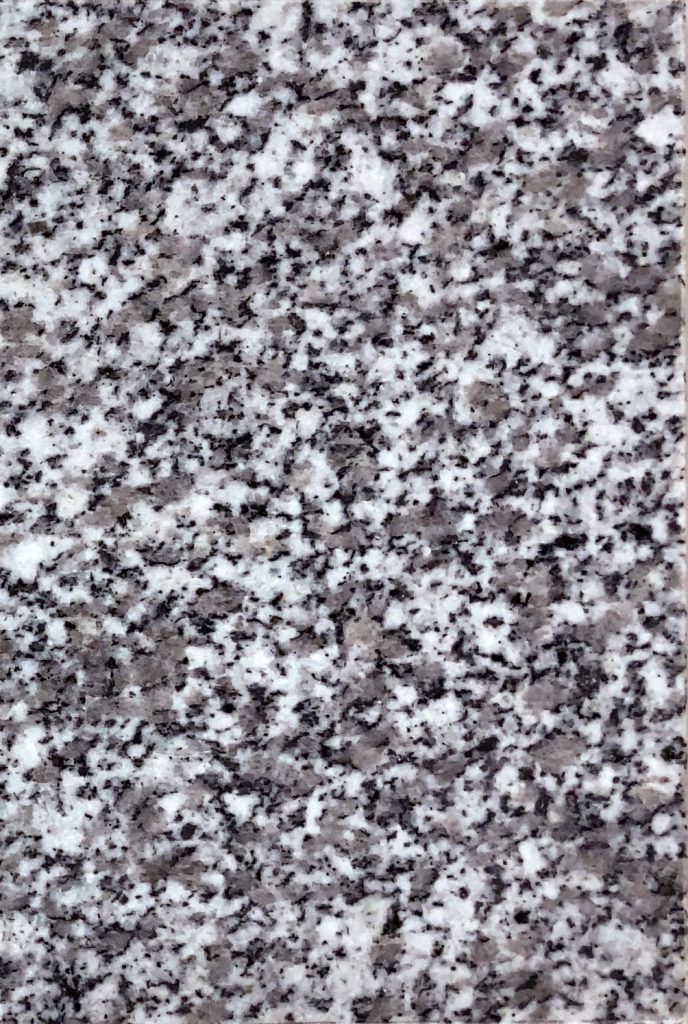

ベトナム614

名前をつけた人が中国産のG614に似ていると思ったのでしょう。

しかし実物は茨城県の「やさとみかげ」の方が近い印象です。

ということで、結構いい感じの石なのです。

私が初めてベトナムの石材工場に訪問したのが2012年でした。

その時は建築材(板石や延石)は問題なさそうでしたが、墓石となるとまだまだハードルがたくさんあるという印象でした。

あれから約10年が経ち、ずっとコツコツと工場に指導され続けた方もおられるようで、最近では墓石はもちろん、大型の納骨堂等も製作できているようです。

ベトナムはまだまだこれから伸びる国のように感じました。

【カテゴリ】

お墓の花立

2021年07月07日 08:00

本店 山崎です。

今日はお墓の花立についてです!

お墓参りへ行かれた際に、お花をお供えされると思います。

墓石において、お花を供える場所は、もちろん「花立」と呼ばれるところです。

弊社での一般的なお墓の花立は、このようにストレートなタイプの物ですが、同じ石塔でも花瓶型と言う花立もあります。

このように、ストレートの物と比べて、どっしりと豪華なタイプです。

また、弊社オリジナルの石塔「匠型」の花立がこちらです。

花立そのものが、下台と一体化になっています。

花立が単独ではないので、隙間がなく掃除もしやすい作りになっています。

デザイン墓においては、円柱型にしたり壺型にしたり・・・とさらにそのバリエーションは更に増えます。

このように、一概にお墓の花立と言っても様々なデザインを選ぶ事ができます。

ぜひ、こんなところにも注目してみてください(^^♪

【カテゴリ】

お墓の拝場

2021年06月17日 08:00

本店の山崎です。

ジメジメとした嫌な天気かと思えば急に暑い日が続いたり…体調を崩さないように気をつけないといけませんね。

今日はお墓の拝場(手を合わせて拝む場所)について少し紹介します。

墓石の前に、拝石と言う石を置く場合が多くあります。

もちろん、必ず置かなければならないということはありませんので、なくても問題ありません。

さらにお墓の拝場が広くとれるという場合、以前にも紹介したように張石施工をしたり、大きな板一枚、さらには数枚を置くといった方法もあります。

真ん中の石の板の色に変化をつけるといったものも弊社でも展示しています。

↑こんな感じです。この拝場の石はツルツルで磨いたままの状態です。

もちろんこのままでもいいのですが、例えば・・・

このように、砂をあてる部分(ブラスト加工と言います)と磨いた部分を交互に残すといったデザインもあります。

格子模様もオシャレですよね。このようにお墓だけでなく、足元にも少し目を向けてみると、素敵なデザインを見ることができるかもしれませんよ(*^^)v

【カテゴリ】

お墓の高さ

2021年05月28日 08:00

本店 山崎です。

今日はお墓の「高さ」についてです。お墓を建てる時に、この高さを気にされる方は結構いらっしゃいます。

弊社の規格の寸法というのは、9寸角の墓石ならこの高さと決まっているのですが、中には「寸法指定」の指示が出て、高さを変更する事もあります。

この高さを決める際に、確認しておいた方が良い事があります。

①墓地の規約

霊園などによっては、高さ、もしくは総高に上限があるところもあります。建てる前には規格を確認してください。

②本家のお墓の高さ

同じ墓地に本家のお墓がある場合、先祖を敬う、本家を敬うという昔ながらの考えから、分家は本家より高さを低くする慣習があります。これは、①で述べた決まりではないので、必ずしも低くしなければならないという事はありません。しかし、親戚付き合いなど後々に色々と言われても困りますので、建てる際には一度確認してください。

③周りのお墓の高さ

先ほどの本家との高さにも似てきますが、たくさん石塔が建っているような墓地で、特に隣のお墓よりもあまりにも小さくなりすぎても見劣りしてしまいますし、反対に高すぎても目立ってしまいます。同じくらいに揃えていただくのがいいかなと思います。

最近では、洋墓も主流になりつつあります。

洋墓の場合、和墓と違って背の低いものが多いので、この場合は高さよりもデザインに重点を置かれるといったパターンもあります。

周囲より背は低くなるので、高さを重視するのか、デザインを重視するのかどちらか決めておくと良いですね。

なかなかイメージがし難いですが、この現場に建ったらどんな感じかな・・・と言った場合、図面はもちろんの事、現地写真とカラー図面を合成して見ていただく事も可能です!

【カテゴリ】

お墓の巻石

2021年03月04日 08:00

本店 山崎です。

寒さも少しづつ和らぎ、春ももうすぐかな~という季節になりましたね。

早く暖かくなってほしいなと思う反面、数年前から突然発症した花粉症(そんなにひどくはないですが…)に少し怯えています(笑)

さて、皆さんはお墓の周りを囲っている巻石というのはご存知ですか?

弊社では「外柵(がいさく)」とも呼んでいます。

実は、この巻石にも意味があって、墓地の境界線であり、またあの世とこの世をわけるという意味を持つとも言われています。

巻石の内側が、つまりは浄土の入口という考え方です。

この巻石にもたくさん種類があります。

もちろん、立地条件などで出来ない場合もあるでしょうし、また巻石をする場合でも、墓地の広さ、周囲の状況などによって変わったりします。

霊園などによっては、全て同じ形の場合もありますが…少しだけ紹介します。シンプルで弊社でも比較的よく出る形です。

左から、くり階段・前面階段・チューリップ型と弊社では呼んでいます。

他にも、前に門柱をつけたり(関東型)、石垣を積んでその上に巻石をのせて、高くする場合もあります。

本当に多種多様とでも言いますか、こだわれば十分にこだわることの出来る場所とも言えます。

その墓地に合わせて、最適な提案が出来るようにしていきたいと思っています。

【カテゴリ】

新しい石塔入荷しました~開楽(ひらく)型~

2021年01月18日 08:00

本店 山崎です。

本店展示場にまた新しい石塔を入荷しました。

それがこちら・・・

「開楽(ひらく)型」です。今まで、滝野店には展示していたのですが、本店に展示するのは今回が初めてです。

まず一番最初に目が行くのが扉の部分だと思います。

ここが開楽型の一番の特徴です。

一般的なお墓は、水鉢を動かして納骨します。重くて大変です・・・

でも、開楽型は観音開きの扉で簡単に開きます。

扉を開くと、少しのスペースがありその奥に納骨堂への扉があります。この内側の扉を開いて納骨します。

開いたところのスペースにはちょっとした掃除道具を入れておくこともできますし、お参りが終わった後に湯呑と線香立てをしまっておくこともできます。

いろいろな形の中から気に入ったものをお選びください。

1700年前から使われている石の納骨堂

2020年09月01日 08:00

滝野店の中村です。

今回お世話になったお客様は夫婦墓を建立されました。

当初国産石材での墓石建立を検討されていましたが、ご予算の都合上かないませんでした。

しかし、

「墓石本体は外国産でも、直接ご遺骨を収める部分の納骨堂(カロート)を国産にされてはいかがでしょうか?」

という私の提案に賛同いただき、納骨堂を国産石材に致しました。

納骨堂に採用した石は「竜山石」という石です。

竜山石は地元兵庫県の高砂市(宝殿)で採掘される石です。

この石、実は1700年前から石の棺として使われている日本で最も歴史のある石です。

古墳時代には権力者の石の棺のほとんどにこの石が使われた為、「大王の石」とも呼ばれています。

私の住んでいる丹波篠山市の雲部車塚古墳の石棺もこの竜山石が使われています。

竜山石の特徴は、均質で粘りがあり、細かい加工が可能です。耐火性に富み、風化しにくい石です。

石色も青色・黄色・赤色(希少)の3色があり、水磨きをする事でやさしい肌ざわりを得ることができます。

今回制作した竜山石の納骨堂(カロート)がこちらです。

温かみのある黄色を採用しました。

納骨堂(カロート)は地中にある為、見た目では全く分からないですが、是非こだわって欲しいところです。

大昔の灯籠を移設

2020年08月17日 08:00

代表の森田です。

今回は灯籠(五重塔)を静岡県から丹波に引っ越しです。

灯籠といってもかなり昔のもので、製作時期は不明ですが加工・細工などから考えると鎌倉・室町時代頃のものかと思います。

当然傷みもかなりあるので、一番苦労したのが解体です。繋ぎ目をセメントで固定してあったので慎重にノミを使って外しました。

外すとパーツごとにサラシで巻いて傷つけないように荷造りをして持ち帰りました。

次に工場で仮組みをします。

改めて組み直すとかなり歪んだ形で組まれていたので、修繕をしました。

付着しているセメント部分を「コンプレッサーノミ」で剥がし、1パーツごとに重なる部分を「ガタつき」が無いようにノミで削りながら、修繕をしました。

お客様の玄関先に設置。

なんとも自然な趣きになりました。

年月の経った「石の汚れ・苔」は最高に美しいですね。

石の紹介「庵治石中目」

2020年07月31日 08:00

仕入れ担当の森田です。

本日の石の説明は「庵治石中目」です。

お客様とお話していると、庵治(あじ)は聞いたことがあるという方は多いです。やはり関西では大島石と並ぶメジャーな石です。

庵治石は大きく分けると細目、中細目、中目があります。高価なことで有名な庵治石ですが、そんな中で比較的お手頃なのが、この「中目」なのです。

ではまず物性データからご紹介します。

名称:庵治石中目

採石地:香川県高松市

見掛け比重:2.67t/m3

吸水率:0.200%

圧縮強度:167N/mm2

岩石分類:花崗岩

庵治石中目は有名すぎる「細目」の影に隠れて地味に感じますが、とても落ち着いたいい石です。色目は少し青みがある淡い感じが特徴です。石そのものは非常に硬く、ノミ切り仕上げの五輪塔などを見ても、その硬さが伺えます。硬さを表すモース硬度というものがあるらしいのですが、そのモース硬度は「7」。これは細目と同じなのだそうです。

先日、展示品で久々に新しい中目が本店に入荷しました。現在の展示品はお客様のもとへ行き、これと入れ替えになります。新しい中目もぜひご覧ください。

【カテゴリ】

信頼棺の石塔を入荷しました~滝野店~

2020年07月03日 08:00