森田石材店ブログ - 滝野店 -

天山石の前で

2024年02月09日 08:00

こんにちは滝野店事務スタッフです。

今日は朝から寒いですね。

先日来店されたお客様で石にとても詳しい方がいらっしゃいました。

表示されているポップを見ることなく石の名前がわかり、特徴もよくご存知でした。

産地にも詳しく丁場(石が採れる場所)の話まで出てきて、

ご職業を尋ねると、

「石屋じゃないけれど『すい石』を集めていて石には結構詳しい」とおっしゃってました。

色々なお店に行ったり展示場も行かれているらしく、セールストークを交え、ご家族の方に一つ一つ丁寧に説明までされてしまい、私はもう出る幕がなくいっしょに頷いているだけでした。

その方が特に気に入られたのがこちらの天山石です。

よくテレビの食レポで色々感想を言われていますが、

本当に美味しいときはコメントを忘れて黙々食べているのと同じでしょうか。

あれだけ流暢に石の特徴などを言われていたのに、

この天山石の前では 「ええなぁ~ 」

ご家族の方が「どこがええのん?何でええのん? 」と聞かれても

「ええなぁ~ わしやったらこれやな」とだけ。

「何十年と長持ちして、色の変化が少ない石がいいんやけど。」

とご家族の方が私にそうおっしゃると、

「これやなぁ~」と満足気に答えていらっしゃいました。

今度は息子や娘と一緒に見に来ますね。

と言われたので、今日からもう少し石の勉強をしようと思います。

天山石とは

深みのある青色と高い透明度が特徴的な九州を代表する銘石。

経年劣化に対し非常に強いので、理想的な墓石材と言われています。

詳しくはこちらを読んでいただけたらと思います。

https://www.morita-stone.co.jp/morita_blog/2017/12/post_558/

https://www.morita-stone.co.jp/morita_blog/2018/01/post_563/

拝み場のお掃除

2024年01月16日 08:00

本店の髙梨です。

先日ご相談頂きました案件のご紹介です。

「お墓に苔か垢がついて汚くなる」とのことでした。

足元の滑り止め加工をしている板石の部分です。

表面はザラザラに仕上げていますので、水では汚れが流れにくい箇所の掃除です。

まずは水をかけて、デッキブラシでゴシゴシと(研磨仕上げと違い、滑り止め加工はこのゴシゴシが出来ます)

そして次に登場は「キッチンハイターの泡スプレー!」

これをシュッシュッとして5~10分置いて、もう一度気合を入れてゴシゴシと!

腕はなかなか張りますが、きれいになります。

これでまたしばらく(数年は)きれいにお参りして頂けます。

本小松石の丁場を見てきました。

2023年10月12日 08:30

仕入れ担当の森田です。

先日、日本石材産業協会の会議が神奈川県で行われました。

神奈川県といえば私たちは本小松石を思い浮かべます。

そうです。東日本では最高級とされる石です。

本小松石で私が一番に思い浮かべるのは、青山霊園にあります志賀直哉のお墓です。

↑ツヤを確認しているのは、若かりし頃の社長です。

さて翌日は本小松石の丁場に行きました。

ここは私も初めてです。

バスを降りてグルっと周りを眺めた第一印象、

「これどこから石が採れるの・・・」

見渡す限り石の層が流れたような壁面は、とても墓石で使えるような大きさは採れそうにありません。

おそらく庵治石と同じように製材率は1~2%程度なのでしょう。

近づいてみると、所々にいい材料があります。

こんな石があったり、

この辺も人の大きさを比較すればいけそうです。

何も知らないと「もう小松石は採れてないなあ」と思ってしまいます。

しかしお話によると次の代ぐらいは充分に石はあるようです。

その後、工場も見学させてもらいました。

やはりこの石も皮つき部分が上手に表現できたらいいなあと感じました。

石そのものに味わいがあります。

余計なことをせず、ビシャン仕上げや皮を残すような石塔が作りたいと感じました。

【カテゴリ】

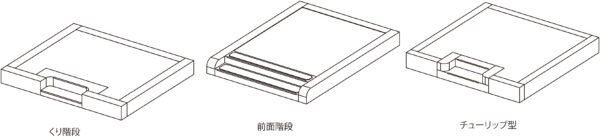

お墓の拝み場

2023年10月04日 08:00

本店の山崎です。

【カテゴリ】

人気の洋墓ご紹介します!

2023年09月12日 08:00

本店の山崎です。

工場には常時1基は待機しているように思います。

定番のデザインと大勢でお参りしても大丈夫な寝かし型線香置。

少し丸みのあるデザインが洋風ならではの優しさをかもし出し、大人気です。

入荷してから現在までたくさん注文を頂きました。

【カテゴリ】

お墓の囲い(巻石)

2023年08月22日 08:00

本店 山崎です。

【カテゴリ】

お墓の高さ

2023年05月31日 08:00

本店 山崎です。

今日はお墓の「高さ」についてです。お墓を建てる時に、この高さを気にされる方は結構いらっしゃいます。

弊社の規格の寸法というのは、9寸角の墓石ならこの高さと決まっているのですが、中には「寸法指定」の指示が出て、高さを変更する事もあります。

この高さを決める際に、確認しておいた方が良い事があります。

①墓地の規約

霊園などによっては、高さ、もしくは総高に上限があるところもあります。建てる前には規格を確認してください。

②本家のお墓の高さ

同じ墓地に本家のお墓がある場合、先祖を敬う、本家を敬うという昔ながらの考えから、分家は本家より高さを低くする慣習があります。これは、①で述べた決まりではないので、必ずしも低くしなければならないという事はありません。しかし、親戚付き合いなど後々に色々と言われても困りますので、建てる際には一度確認してください。

③周りのお墓の高さ

先ほどの本家との高さにも似てきますが、たくさん石塔が建っているような墓地で、特に隣のお墓よりもあまりにも小さくなりすぎても見劣りしてしまいますし、反対に高すぎても目立ってしまいます。同じくらいに揃えていただくのがいいかなと思います。

最近では、洋墓も主流になりつつあります。

洋墓の場合、和墓と違って背の低いものが多いので、この場合は高さよりもデザインに重点を置かれるといったパターンもあります。

周囲より背は低くなるので、高さを重視するのか、デザインを重視するのかどちらか決めておくと良いですね。

なかなかイメージがし難いですが、この現場に建ったらどんな感じかな・・・と言った場合、図面はもちろんの事、現地写真とカラー図面を合成して見ていただく事も可能です!

【カテゴリ】

子孫に教訓を伝える珍しいお墓

2023年05月30日 08:00

滝野店の中村です。

先日、セミナーの一環として「大阪の七墓」を見学してまいりました。

江戸時代のころ、大阪ではお盆に7つの墓を巡って無縁仏を供養する「七墓巡り」という風習があったそうです。

七墓の7つの墓に関しては諸説あり様々な場所がありますが、厳密にここというのはなく「大阪界隈にある7つのお墓」という感じでゆる~いルールだったようです。

七墓巡りをするとご利益があると言われ「自分の葬式の日に晴れる」とも言われていたそうです。

七墓巡りは厳かに行なわれていたわけではなく、割とどんちゃん騒ぎで今でいう盆踊りのような一種のエンターテイメントだったようです。

今回はその中の一つ「蒲生墓地」をご紹介します。

蒲生墓地はJR京橋駅を降りてすぐのところにあります。

京橋と言えば言わずと知れた「ディープな街」です。

私にとっては色んな意味で「記憶のない街」です。

墓地は居酒屋や焼肉屋に囲まれた中にポツンとあります。

普段は施錠され、厳重に管理されています。

墓地の南側は、元々川だったそうです。

そこが都市整備により埋め立てられ、そこに屋台が立ち、お店ができ…。

その結果こうなったそうです。

もうお墓が建物の中にめりこんでしまっています。何とも商魂たくましい。

こちらは墓地で一番古いお墓。

古いので彫刻内容の確認がなかなか難しいですが、江戸時代のものに違いないそうです。

中にはこんな石像も。

これらは終戦前日の8月14日の空襲の爆風で破損したそうです。

最後に、こちらはこの墓地で一番有名なお墓。

度々メディアに取り上げられいるのでご存知の方も多いかと。

私は「お墓から見たニッポン」という番組で初めて知りました。

こちらは「教訓墓」とも言われ、後世に伝える教訓が彫刻されています。

上から順に読むと、

「人」「ニ」「ハ」「|」「一」

「|」は芯棒=辛抱で

「人には辛抱が一番」と読めます。

さらにこれらを全て合体させるとある漢字になります。

皆さんわかります?

そう!答えは 金 !

「商売の秘訣は辛抱」となんとも大阪らしいユーモアで商売に絡んだ教訓です。

今回はこの墓地の他に南浜墓地にも訪れましたが、一度「七墓巡り」にも挑戦してみたくなりました。

【カテゴリ】

お墓の花立

2023年04月19日 08:00

本店 山崎です。

今日はお墓の花立についてです!

お墓参りへ行かれた際に、お花をお供えされると思います。

墓石において、お花を供える場所は、もちろん「花立」と呼ばれるところです。

弊社での一般的なお墓の花立は、このようにストレートなタイプの物ですが、同じ石塔でも花瓶型と言う花立もあります。

このように、ストレートの物と比べて、どっしりと豪華なタイプです。

また、弊社オリジナルの石塔「匠型」の花立がこちらです。

花立そのものが、下台と一体化になっています。

花立が単独ではないので、隙間がなく掃除もしやすい作りになっています。

デザイン墓においては、円柱型にしたり壺型にしたり・・・とそのバリエーションは更に増えます。

このように、一概にお墓の花立と言っても様々なデザインを選ぶ事ができます。

ぜひ、こんなところにも注目してみてください(^^♪

【カテゴリ】

Q.白い石と黒い石の違いを教えてください。

2022年11月17日 08:00

仕入れ担当の森田です。

石の色はさまざまですが、どこでその色の違いはでるのか。

ちょっと調べてみました。

Q.白い石と黒い石の違いを教えてください。

A.石の主成分や生成のされ方により色目が変わってきます。

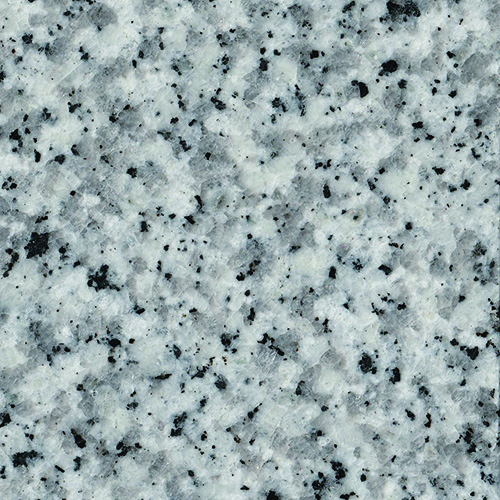

白い石

私たちの身近でお墓に使われている白やグレーの石は花崗岩といいます。

通常、みかげ石と言われるのはこの花崗岩です。

「みかげ石」とひらがなで表現するのは、神戸市御影から産出される「本御影石」と区別するためです。

さて花崗岩は主に、長石、石英、黒雲母という成分でできています。

石の色はこの中でも長石の色で決まります。

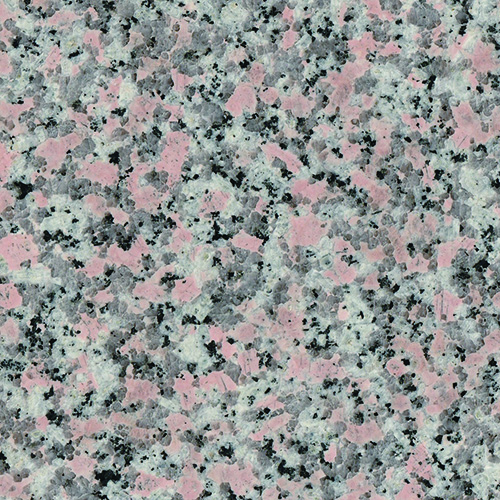

白以外にもピンク、赤、茶、黄色などがあります。

白い貴婦人といわれる「稲田石」は茨城県産。

ピンクの石「万成石」は岡山県産です。

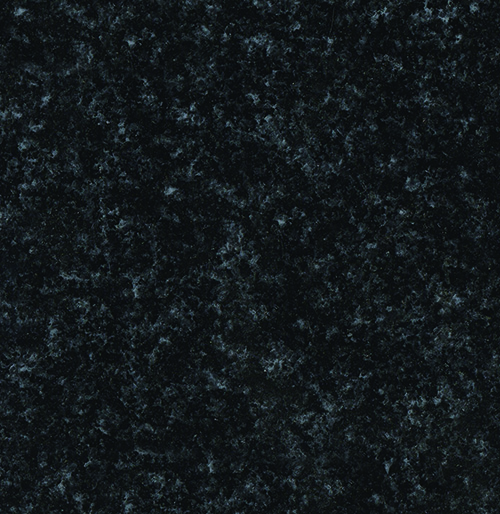

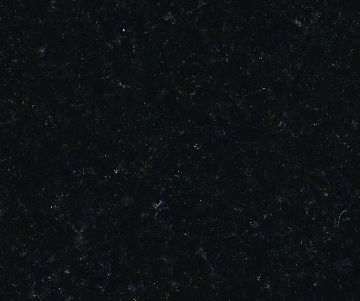

黒い石

黒い石は斑れい岩といいます。

花崗岩に比べて鉄分とマグネシウムが豊富です。

黒っぽいと重厚に見えますが、実際の重さも黒のほうが重いです。

白い石に比べて艶を出すのは大変ですが、しっかり磨けば鏡面のように輝きます。

数少ない日本の黒い石「浮金石」は、表面の金色の粒子が特徴です。

こちらはインドの「YKD」、真っ黒です。

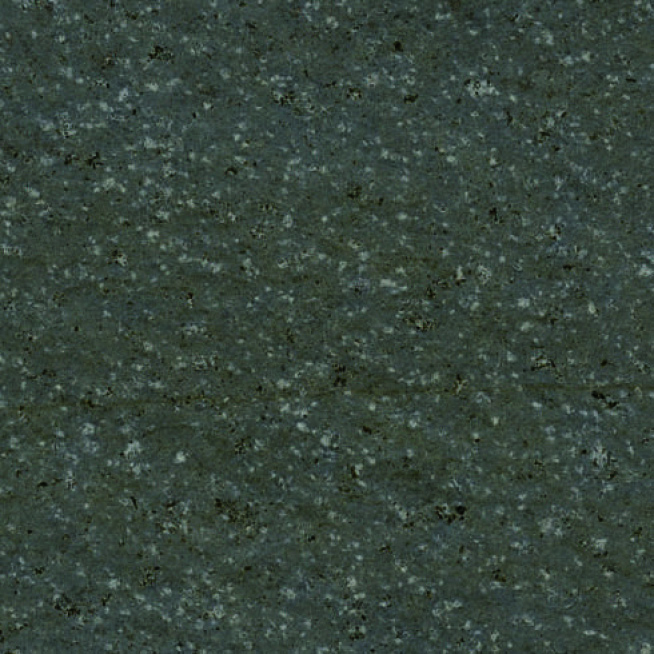

黒っぽい石

紹介しました花崗岩と斑れい岩はどちらも深成岩という分類になります。

マグマが地下深くでゆっくりと冷やされてできているため、磨くと鏡のようになります。

それに比べて、もう少し地表に近いところで固まると急激に冷やされます。

小さな穴がたくさんできる場合もあり、これが安山岩や玄武岩というものです。

安山岩は私たち丹波の者にとってはとても身近です。

丹波石(鉄平石)は安山岩です。

磨いても鏡面のようにはなりませんが、独特な質感が魅力的です。

また関東地方の最高級銘石といわれる本小松石も安山岩です。

こちらは磨けばグリーンの爽やかな色になります。

多くの有名人がこの「本小松石」でお墓を作っています。

玄武岩は豊岡に玄武洞公園があります。

柱状節理といって5~6角形の柱がびっしりと立っています。

大迫力です。豊岡に行かれたときにはぜひお立ち寄りください。

これ以外にも、

大谷石で有名な凝灰岩、

とても細かい粒子を固めたような砂岩、

白い大理石といえば石灰岩(細かく分ければもっとあります)、

など、用途によって選んで使っています。

ちょっと話が脱線しましたが、今回は白い石と黒い石についてお話しました。