森田石材店ブログ - ちょっと考えてみました -

仏壇処分のご相談

2020年11月16日 08:00

こんにちは(^-^*)/

篠山店スタッフです☆彡

先日、仏壇処分についてご相談がありました。

仏壇は、横幅1mはある大きな金仏壇。

大きいし、仏壇なんてどこに処分を頼めばよいか分からなくて…

実家はもう誰もいないので、家の売却を考えているが、こんな大きな仏壇があると家が売れないので。

処分できますか?とのことでした。

もちろん処分致します。

中の仏像、仏具を取り出し、引取させて頂きます。

家もなくなり、仏壇も今の住宅に合うサイズにするとのことでしたので、仏像や仏具で使えるものは引き続き使用することをお勧めしました。形見分けみたいな。

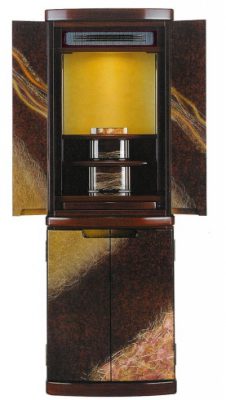

新しい仏壇は、今の住宅に合うモダン仏壇で且つ浄土真宗らしい「金」をあしらった仏壇をご案内。

後は、置くスペースを測っていただくこと(扉を開いた場合に必要な幅、奥行き)。

使用したい仏像の足元から頭までの寸法。それに合わせて仏壇をお探し致します。

モヤモヤと悩んでたけど、いろいろすっきりしました。と言っていただけました。

最近、家を片付ける方も増えています。

お仏壇、どうしたらいいの?とお悩みの方は、ぜひご相談下さい。

【カテゴリ】

お花のお供え

2020年10月16日 08:00

お仏壇の花立は、常花(じょうか)や生花を供える際に使用するものです。

花立ての素材は手入れが楽で変色しにくいアルミ製や真鍮製など、種類や色も様々です。

お仏壇にお供えする仏花は、供養の心を表す大切なものです。

「仏花」「枕花」「供花」「弔花」など、日本では大切な方のために花を手向ける多くの風習が残っています。

お仏壇に供える生花の中で最も頻度が多いのは菊ではないでしょうか。

菊は日本古来よりある花で、日本の気候にあっていて長持ちすると言われています。

また邪気を払う力があると信じられています。そのようなことから、お仏壇に欠かせない生花として、選ばれているのでしょうね。

より長持ちさせるためには、切り花(茎をナナメにスパっと!)にして、お水も適度に変えてください。

また、本数は奇数がよいとされています。3本・5本・7本という本数が一般的です。

そして、サイズも重要なひとつです。お仏壇の大きさやタイプによってサイズや色、デザインなどのバランスを見て選ぶと良いですね!

もちろん、故人様の好きだった花でも大丈夫です。また最近では、造花や

プリザーブドフラワーで作られた仏花もあります。故人様を偲んで、手を合わせたいですね(^^)

【カテゴリ】

写経をすすめるわけ

2020年06月18日 08:00

仕入れ担当の森田です。

本日は「私たちがお客様に写経を勧めるワケ」です。

漢字ばかりが並び、お寺さんも何を言っているのかよく分からない、それがお経です。そんなお経を書く機会はそんなにあるものではありません。

せっかくお墓を建てられるこの時に、当社では写経をおすすめします。その理由は以下の3つです。

①お墓が愛着のあるものになります。

お墓づくりは石屋が墓石を作って建てればいいというものではありません。それにお寺さんが魂を入れてくれます。そして施主であるお客様が写経を納めることで愛着のあるものになり、お墓参りすることでお墓が生きたものになります。

②家族に未来を託せます。

私も子供の頃、写経を書いた記憶があります。今思えば小学校2年生で、鉛筆で写したことも覚えています。しかし、そんなことは忘れていましたが、大人になってお墓参りに行ったある日、ふと当時のことを思い出したのです。大人が建てたお墓を子供は自分ごとのようには思いませんが、写経をすることで子供もお墓づくりに参加したことになります。こうして未来を託せるのです。

③もちろん成仏していただけます。

廻向(えこう)という言葉があります。自分が善行をし、その功徳を他の人に向けるということです。写経もこの善行にあたります。

亡くなった人にいいところに行ってほしい願いを込めて写経を書いてみましょう。

【カテゴリ】

願いは伝わる

2020年06月17日 08:00

こんにちは、篠山店の上山です。

先日、墓地に測量に行ったところ入り口にある六地蔵に目がとまりました、普段から墓地に入る時には手を合わせていますが、この時はいつもと違う光景がありました。

おそらく檀家さんの手作りでしょうか。

少し腰の曲がったお婆さんが願いを込めて着けている光景が目に浮かびます。

墓地の入り口でたくさんのご先祖様を見守っていくれている六地蔵が感染すると大変ですからね。

私たちもまだまだ油断は出来ませんね。

渡瀬橋のイノシシ君も着けています。

一日も早く収束し、普段の生活に戻ることを願います。

【カテゴリ】

気になる言い伝え

2020年06月16日 08:00

本店の義積です。

6月に入りあちらこちらでアジサイの花を目にするようになりました。

アジサイといえば先日、我が家の隣のおばちゃんからアジサイを1本いただきました。部屋に飾って、という意味ではなく「アジサイを毎年6月3日にトイレに吊るすと婦人病の厄除けになる。」とのことでした。

根拠は分からないですが、とりあえず吊るしました。調べてみると「あじさい守り」というものでした。

根拠は無いけれどおまじないや言い伝えなどは、どこにでもありますね。

私は仕事で葬儀の担当をする機会がありますが、葬儀も昔ながらの言い伝えを気にする方がたまにいらっしゃいます。代表的なものでは、友引は葬儀をしない、もしくは遅い時間から始めるなど。お墓では、お墓が欠けると家が不幸になるなんて私は子供の頃に聞きました。しかし、よく考えると欠けた位で不幸になるはずが無いですよね。実質欠けている所は直した方が良いですが・・。

お墓が欠けたり変色するよりも、誰もお墓にお参りや掃除をせず、ほったらかし状態のほうが、お祀りされている方が問題です。お彼岸やお盆などにお墓にお参りする気持ちが大事だと思います。きっとその方が喜ばれるはずです。

更にお墓が無いよりかはあった方が、ご先祖様も落ち着かれる場所がきますね。お墓を建てる時も、年回りが悪いなど様々な言い伝えがありますが、お墓を建てる時は「思い立ったが吉日」だと私は思います。

【カテゴリ】

お墓についてる赤い虫

2020年06月05日 08:00

本店の中道です。

この時期になると、墓石や巻石に赤い虫がついているのを見かけた方があるんじゃないかと思います。

この赤い虫の正体はダニの一種で『カベアナタカラダニ』と言います。

主に『アカダニ』、『タカラダニ』と呼ばれています。

4月から6月にかけて発生して、6月の下旬になると次第にいなくなります。

このアカダニは、花粉やコケ、カビを好んで食べるので、それが付着しやすいお墓やコンクリートの所にも発生します。

このアカダニは人を噛んだり毒などはもっていませんが、アレルギー反応でかゆくなったりする事があるので注意してくださいね。

【カテゴリ】

「STAY HOME」で写経をしました

2020年05月20日 08:00

滝野店の中村です。

新型コロナウイルスの影響で世界の状況は一変してしまいました。

数ヶ月前には想像もしなかった、まるで映画の中の世界のようです。

緊急事態宣言が発出され、外出自粛のGWというものを初めて迎えました。

我が家ではあれこれお家で出来ることを試行錯誤してみました。

その中の一つとして家族で「写経」をしてみました。

「写経」についての詳しいお話はこちらをどうぞ。

我が家の宗派は「浄土真宗」なので通常「正信偈」というお経を書くのですが、初心者なので短い「般若心経」で挑戦しました。

まずは私から。

元来書道が大の苦手なので四苦八苦。

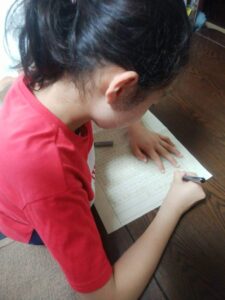

3人の娘たちも挑戦です。

まずは長女。習字初段の腕前はいかに???

姿勢はバッチリです。

次に次女。こちらも姿勢はバッチリです(笑)

三女は早く代わって欲しくて仕方ありません(笑)

ついに自分の番ですが、上手く書けないのでお姉ちゃんに手伝ってもらいます。

完成がこちらです。

為書きは「学業成就」!

最後に私。コロナ終息を願って「無病息災」。

う~ん…。完全に娘たちの方が綺麗な字です…。

何はともあれ心落ち着く時間を過ごせました。

近く、お寺に奉納しようと思います。

【カテゴリ】

ご奉納地蔵様

2020年05月12日 08:00

滝野店の吉田です。

以前より、自宅の隣町との境の田んぼの中に7体のお地蔵様があるのを知っておりました。

この度、お地蔵様の管理者の方が花立・線香立てを新しくしたいとの事でお店にご来店になり、現地にて立会いをさせていただきまして拝見しましたところ、供養のお地蔵様ではなく西国三十三所・四国八十八所・坂東三十三所・秩父三十四所の観音巡礼を結願したご奉納としてお祀りされておりました。

右側より、四国八十八所・西国三十三所・坂東三十三所・西国三十三所・秩父三十四所・西国三十三所・四国八十八所の奉納地蔵様です。

管理者の方と立会いしておりますと近くで田んぼの畔を草刈りしている方がいらして、田んぼの耕地整理をする前は、このお地蔵様の前に道があり皆通っていたとの事で、耕地整理をするにあたって勝手にお地蔵様を除けるわけにいかないので田んぼに中に残っているのが現状のようです。

お話しを伺うと詳しい年代はわかりませんが昭和初期にはあったそうで、現在の交通事情でも坂東三十三所(関東7県)・秩父三十四所(埼玉県)の遠方まで巡礼に行くのは大変なのに、当時は大層なご苦労があったのだろうと感心させられました。

【カテゴリ】

心落ち着く「写経」のすすめ

2020年05月11日 08:00

こんにちは(^-^*)/

篠山店スタッフです☆彡

店がある篠山は青空と色が変わりつつある緑の山、気持ちが明るくなるピンクの花に包まれています。

気持ちがよい季節なのに、気持ちがどんよりする話題ばかり。

こんな時には「写経」がおすすめです。

心を落ち着かせて、お祈りの時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。

最近では、本屋さんにノート式のものも多数出てます。

当店では、和紙になぞり書きをするものをご用意しています。

セットに筆式のペンも付いていますので、すぐに始めることができます。

【写経の手順】

宗派やお寺によって若干作法は異なりますが、一般的な流れはこんな感じです。

1.手を洗い、口をすすいで身を清める

2.良い香りのお香を焚き室内を清める

3.着座して心を鎮める

4.合掌

5.願文読誦(声を出して唱える)

我、今至心に懺悔し謹みて般若心経を写経し奉る。

仰ぎ願わくは、一字一文法界に遍じ

三世十方の諸仏に供養し奉らん。

6.浄写(無我の境地に入り至心に写経する)

7.最後に願い事を、念じながら書く

8.回向文を唱える。(宗派によって異なることがあります)

願わくばこの功徳をもって普く一切に及ぼし、

我らと衆生と皆ともに仏道を成ぜんことを

9.合掌

---------------

だいたいこんな感じのようです。

心を落ち着かせて文字を丁寧に書くことがよいので、一日数行でも大丈夫です。

この機会にぜひ写経をはじめてみてはいかがでしょうか。

【カテゴリ】

お亡くなりになってからの手続き

2020年05月07日 08:00

仕入れ担当の森田です。

数日前の神戸新聞にこんな記事が載ってました。

おくやみコーナー新設

市役所 必要な手続き1カ所で

こちらは丹波篠山市のお話です。

半年ほど前の新聞に三田市の記事がありました。その記事はコチラ

私はこの記事を読みながら、

「これが出来たら便利やろな~」

と感心しておりましたが、まさか丹波篠山市でも(失礼)実現しているとは驚きです。

そういえば、コンビニで印鑑証明も出せるようになっています。

行政サービスというのは進んでいないようで進んでいるのですね。

さて話は変わりますが、、お亡くなりになってすぐに手続きをするのが火葬許可証です。

これに証印や火葬日時が記載されて返却されます。これが埋葬許可証となります。

埋葬許可証はお墓に納骨する際に必要となります。

この埋葬許可証ですが、当然のことながら公営霊園や民間霊園では納骨の際に提出が求められます。

しかし、ほとんどの田舎の共同墓地では提出する習慣がありません。

ですから、あまり重要視されていないのですが、実は分骨する際には大事になります。

分骨についてはコチラ

ご納骨の際には、墓地の管理者に提出してください。

【カテゴリ】