篠山店の園中です。

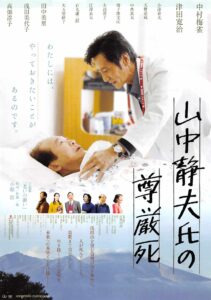

お寺の境内墓地に、洋風なお墓を建てたお話しです。

今回お墓を建てる周囲のほとんどが従来型の和型ですが、展示場で気に入ってもらったのが洋風だったのでこの型となりました。

工事前に安全祈願祈祷法要を行います。

ご住職のお経が響き渡る中、墓石を建てる区画の四隅に塩をまき、線香を立て清めます。

とどこおりなく儀式が終わり、工事開始です。

ランマーで転圧し地盤を締め固めます。

お骨を入れる納骨堂を、墓石の下になるように配置し据付ます。

今回は、搬入路が狭いこともありチェーンブロックを使い施工しました。

チェーンブロックとは、「チェーンを使用し重い商品の吊り上げ・下げ」をする機器です。

慎重に作業をします。

墓石まわりにバラスを敷きます。

防草対策のファイバーレジンで仕上げます。

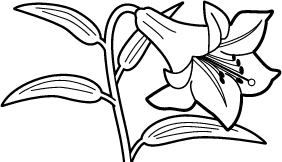

そして「こだわり」がこちら。「ささゆり」の彫刻です。

百合は百合でも「ささゆり」がご希望。

葉の形状が笹に似て細く、上品な美しさが好きだそうです💛

この写真を参考にしながら、墓石に入るようにイラストを作成。

ご要望として、「百合の花は下向き」になっていること。があったので調整するのに少し時間かかりました💦

正面文字も、「〇〇家」ではなく「感謝」の二文字。

その下に平仮名で「つどい」としました。

皆が集える場所に。との思いで入れられました。

「ささゆり」は、花筒に花がない時にうっすらと見えるところがいいと言うことで、左下に決まりました。

全体のバランスも「ささゆり」も思ったように仕上がったと喜んで頂きました。

-212x300.jpg)