森田石材店ブログ - お墓のリフォーム -

霊標の文字の色を変えました

2022年08月18日 08:00

滝野店の真下(ましも)です。

今回はリフォーム工事をさせていただいたお墓のお話です。

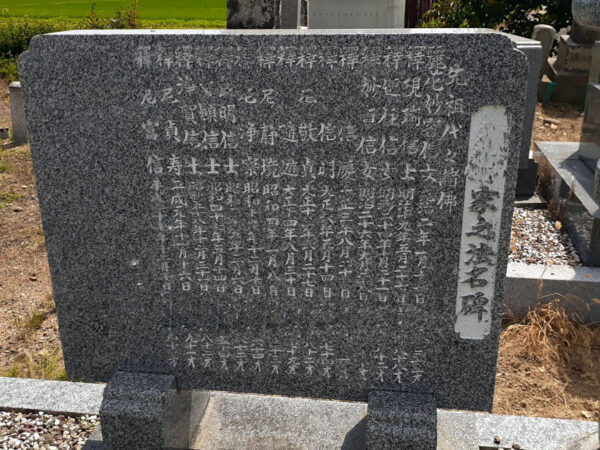

リフォーム工事の一環で、霊標(宗旨によって法名碑や別名で戒名板などと言う事もあります)の色の変更をさせていただきました。

他社で建てられたお墓で、戒名(この宗旨では法名と言います)等の彫刻色が白になっています。

最初はキレイだったと思いますが、時間が経つと白色は見えにくくなっていきます。

当社も白色で入れる時もありますが、このようなグレー系の石種の場合は黒色を入れます。

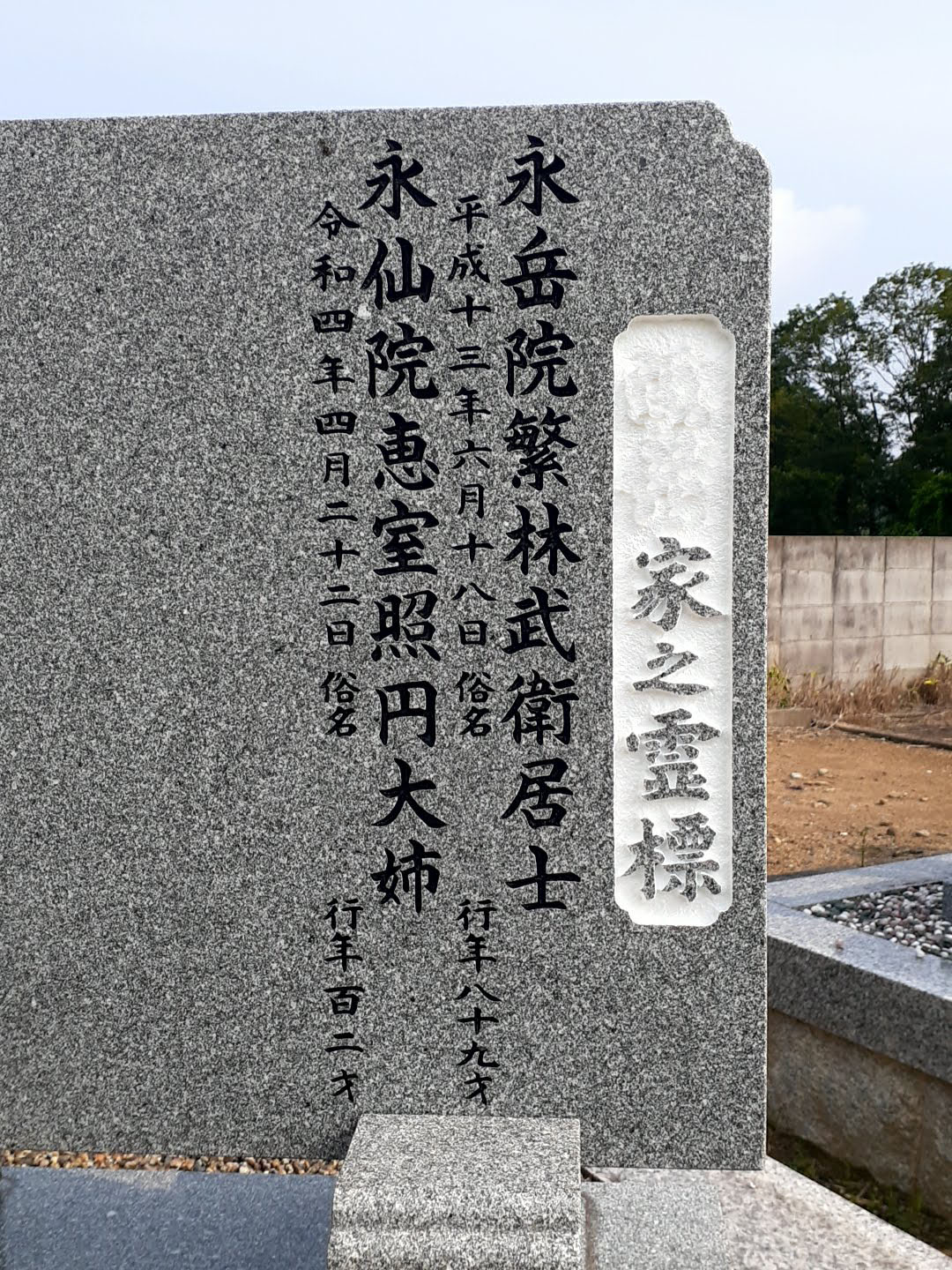

作業後です。黒色にしましたので、くっきり見やすくなったと思います。

標題(「○○家之法名碑」の部分です)は、引き続き白色のままで、色の入れ直しをさせていただきました。

防草対策の「ファイバーレジン施工」もさせていただきました。

古いご先祖様の石は撤去して、霊標の位置を変更しています。

【カテゴリ】

ご先祖様が見守ってくれるお墓

2022年08月09日 08:00

篠山店の園中です。

今回は、5軒一緒にした工事をご紹介致します。

内容は、今まで埋め墓(ミバカ)だったところに新しくお墓を建て、参り墓(キヨバカ)にあるお墓を整理する工事でした。

ここの集落では、昔から亡がらを埋める墓地とお参りをするだけの墓地の2ヶ所の墓地を使う両墓制で供養をされていましたが

「自分達まではいいけど、子供の世代で2ヶ所の墓地を管理するは大変だろう」

との考えがまとまり、5件一緒に埋め墓に移動することになったそうです。

参り墓からお墓を移動させます。

こちらが工事後の写真です。

お客様からは

「一統の5軒揃って一緒に移れたことが何よりもよかった。区画前の通路も共有で広く取っているので、お参りがしやすいお墓になった」

と言っていただけました。

また、

「先祖が眠っている所を掘り起すことなく工事を出来たのも良かったし、お墓の後ろに埋め墓があることで、なんとなく先祖が見守っているような形になった。それも良かった」

と喜んでいただきました。

信頼棺®へのリフォーム

2022年07月12日 08:00

滝野店の中村です。

今回ご依頼があったのは信頼棺®へのリフォーム工事です。

こちらのお客様は2年程前にご不幸がありご納骨をされました。

しかしその時、カロートの中に水が溜まっており愕然とされたそうです。

そこで当社のチラシに掲載している信頼棺®をご覧になられて相談に来られました。

確かに私が確認するとカロートの上から20センチ程のところにくっきり水の跡がついていました。

信頼棺®は新規建立の墓石ではなくても設置可能です。

施工前の様子です。

兵庫県では一般的な神戸型と言われる和型の墓石です。

墓石を解体してカロートを見るとこのようになっていました。

まずは信頼棺®用のカロートに据え直します。

カロートの石種は吸湿性がある竜山石です。

完成がこちらです。

外見ではわからないですが、これで雨水対策はバッチリです。

施主様にも大変喜んで頂きました。

【カテゴリ】

お墓の引越し(移設)

2022年07月07日 08:00

滝野店の真下(ましも)です。

お墓の引越しをさせていただきました。私の担当エリアの三田市から大阪府摂津市へ石塔を運びました。

三田のお墓です。連絡がつかない親族がおられたので、事前にその旨の立札を設置されました。

真砂土で仕上げて、村に返却されました。右の2基は撤去・処分しました。

摂津市のお墓です。

玉砂利下はコンクリート舗装していました。剥がして工事スタートです。

継ぎ目に金具入っていなかったので、取付しました。

納骨堂設置して、転圧します。

駐車場より、近い所がお墓でしたので、スムーズに作業が進みました。

もう一度、コンクリート舗装(水抜き穴作成済み)して、玉砂利を戻して完成です。お客様に「森田さんに頼んで良かった」と言っていただき、お寺や管理者への連絡、その他段取り等大変でしたが、無事完成してホッとしました。

こんな場合は彫刻面のすり下ろしで解決します。

2022年06月20日 08:00

滝野店の真下(ましも)です。

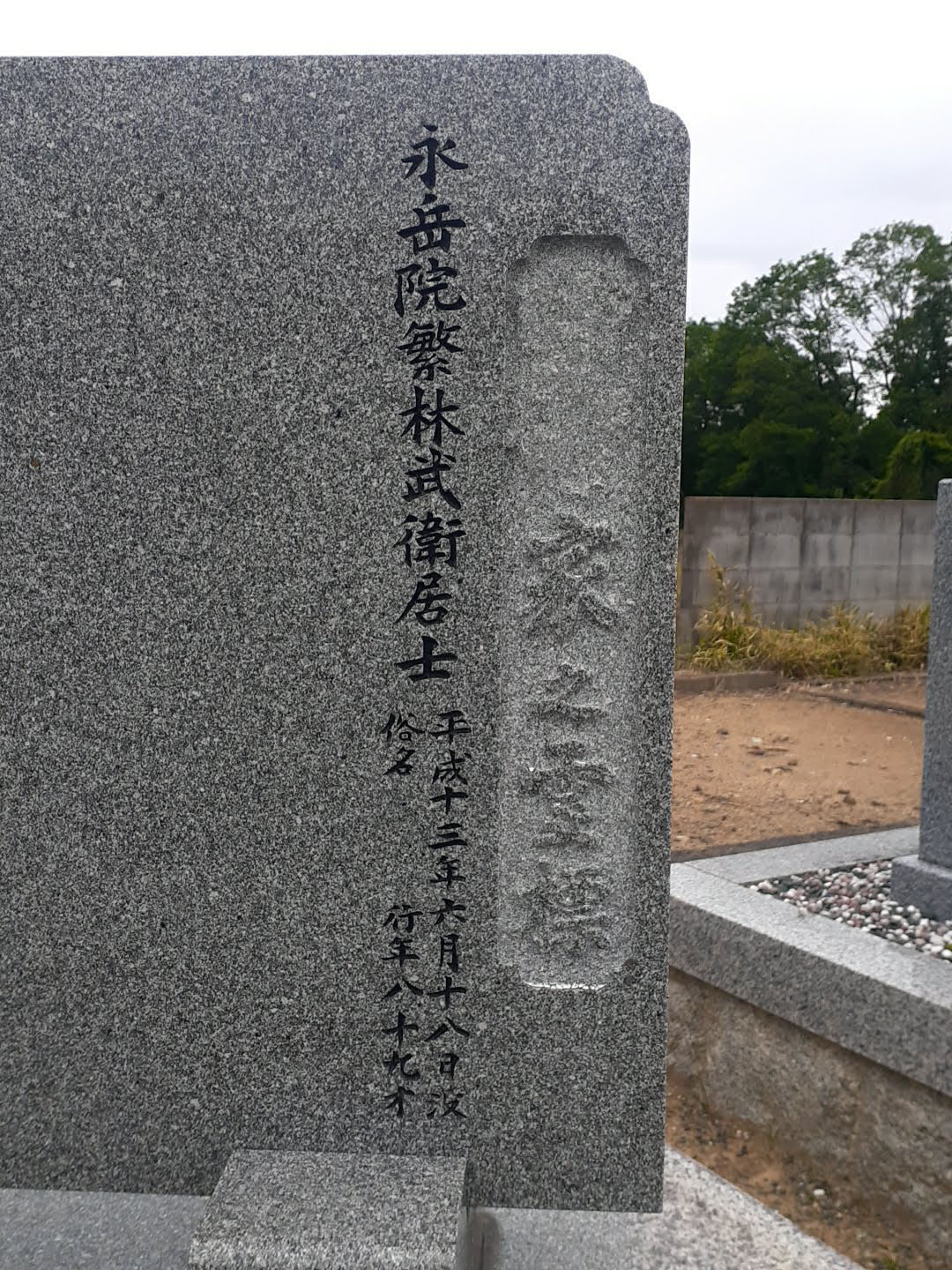

今回は霊標に彫刻をさせていただいたお話です。

お寺様からのご紹介でお世話になりました。お母様がお亡くなりになり、霊標への彫刻をご依頼いただきました。

しかし、お客様から「このお墓を建てた石屋さん(他社)の彫刻文字が小さいので、気に入らない。何とかなりませんか?」とのご相談もいただきました。

こちらが、作業前です。お父様を彫刻されています。

そこで、霊標を新調するのではなく、今の彫刻文字がなくなるまで、すり下ろして、再度彫刻させていただく事になりました。

丹波市山南町谷川にあります、本社工場の研磨機ですり下ろし彫刻しました。

こちらが作業後です。お一人に付き、2行を使って彫刻しましたので、文字も大きくなり、ご満足いただけました。

また、削った分石が薄くなりましたので、見えにくいですが別の石で隙間を埋めています。

納骨のお手伝いもさせていただきました。

【カテゴリ】

伝統的なお墓

2022年06月06日 08:00

滝野店の中村です。

今回ご供養のお手伝いをさせて頂いたのは三木市にお住まいの井上様です。

井上様のお墓は土葬をされていた頃のお墓で約30基程の墓印が並んでいました。

井上様のご希望はこちらのお墓を整理したいとのことでした。

ただ代々墓でまとめるのではなく、今後も「家」が続いて行くようなお墓にしたいとのことでした。

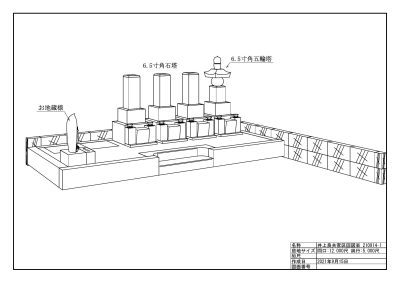

そこで、下図のようなお墓をご提案させて頂きました。

まずは墓印を撤去していきます。

次に土留めの擁壁を据付けていきます。

そして完成がこちらです。

お地蔵さまの花立は既存の墓印をリメイクして作りました。

井上様には「家がずっと続いていきそう」と大変喜んで頂きました。

いいお手伝いが出来ました。

追記

先日井上様から大変ありがたいお言葉頂戴しました。

花筒の交換

2022年05月13日 08:00

滝野店の真下(ましも)です。

今回は花筒の交換をしました。

小野市で以前リフォーム工事をお世話なったお客様からのご相談でした。

銅製(一般的に水が腐りにくいとされています)の花筒なのですが、筒の深さがなく、1~2日で水がすぐになくなってしまうとの事でした。

石に穴が開いている部分は、最新(現在お墓を建てさせていただいた方にお付けしている)の花筒も十分に入ったので、石に穴を開けなおす必要もなく、ステンレス製の花筒のみの交換で済みました。径は広く、深さもあるので、すぐ水が枯れることはないと思います。

ちょっとした事ですが、ほぼ毎日お参りに行かれるお客様にとっては重要な事で、解決して良かったです。

土上げ~お墓じまいの準備~

2022年04月20日 08:00

滝野店の真下尚利(ましも)です。

今回はお墓じまいの準備です。

お墓じまいと言っても、土葬のお墓です。加西市の8軒のお客様からご依頼いただきました。小高い丘の頂上に土葬墓があり、ほとんどのお家が下った駐車場近くに納骨できるお墓を建てておられます。

6月工事なのですが、先日お性根抜きが終わり、それぞれのお家の方にお越しいただき、土を少しずつ取っていただき、納骨できるお墓に納めさせていただきました。

こちらが土葬墓になります。ご先祖様が眠っている所に墓印(石製)をお作りになっています。

なかなかの勾配があり、皆様は杖を持ったり、若い方と同行してもらって、これまではお参りされていました。また、息子達にここも守ってもらうのはという方もおられ、今回のお手伝いになりました。

少しずつ土を取ってもらい、袋に入れて納めました。6月に撤去させていただきます。

土葬墓の撤去処分

2022年04月07日 08:00

滝野店の中村です。

最近お問い合わせやご依頼が増えているのが「土葬墓」の撤去処分です。

滝野店のエリアでは、土葬をして墓印を置いている「土葬墓(埋め墓)」とご遺骨の入っていない「無所墓」の両墓制のところが多いです。

しかし時代の流れとともにお墓参りを2つもするのは大変とのことで、どちらか一つを墓じまいするケースが増えています。

中には土葬あげをしてご遺骨やご遺体を引きあげてメインのお墓へ移す場合もありますが、大半は墓印を撤去して土を集めてメインのお墓に移します。

色々なパターンがありますのでご紹介します。

こちらは一般的な例です。

こちらは土葬のお墓の方にメインお墓を建立され、無所墓の方を撤去しました。

こちらは土葬のお墓を撤去した後、「ここにお墓があった」ことが分かるように外柵で囲んで「○○家墓所」のように墓印を置いています。

こちらは外柵を残してのパターンです。

注意が必要なのは墓地によっては「土の入れ替え」が必要な場合があります。

中には「深さ1m入れ替え」というような規約がある墓地もありますので、その場合には墓地規約を確認するか、管理者に問い合わせて見てください。

【カテゴリ】

見た目変えずに、機能は一新

2022年03月30日 08:00

本店の髙梨です。

最近ブログの周回が早く題材にあくせくしております!!

今回は、先日ファイバーレジン施工でリフォームさせて頂きました墓地の紹介です。

今まで長い間お参りされてきたお墓をリフォームする時、大きく変化させることと似た感じに仕上げることの選択をします。

こちらの写真はファイバーレジン施工前で仕上げは真砂土でされていました。

玉砂利ではない真砂土の墓地というものは「これこそ、お墓!」って感じがあっていいものですよね。

しかし、維持をしていく上ではやはり、草の管理や守りというものは現代のお墓事情でとても重視されています。

そこで私が提案の一つにしているものが「土のお墓イメージはそのままでリフォームを」ということ。

いかがですか?

これはファイバーレジン施工の骨材を「淡路砂利」という種類で仕上げています。

まさか砂利で、しかも固まっているなんて触れたり、上を歩いたりするまで判らないくらいです。

変わってなさそうでも、これで草の手間を少しは省けるんですからね。

【カテゴリ】