森田石材店ブログ - こんな工事もします -

壁面の石張り

2025年04月28日 09:00

代表の森田です。

弊社ショールームの壁面に石を貼りました。壁面全体に石を貼るのではなく「オブジェとして貼る」とリビングやオフィスがとてもおしゃれになります。

先ずは大工さんに1m×1m×3㎝の木枠を3㎝浮かせて壁面に貼り付けてもらいました。

この木枠より石は10㎝はみ出すように作成します。

この様に金具と接着剤で固定していきます。

先ずは石の裏面に吊り金具を2ヶ所切込みを入れて接着します。

青色の部分が吊り金具。

この金具をビスで固定します。

もう一つのL字金具は石がズレない様に、石の側面に切込みを入れ,Lの部分を切込みに挿入しビスで固定します。

壁から浮き出た感じで、上から間接照明で照らしています。

落ち着いたシックなイメージの壁面オブジェの完成です。

石は、岐阜県の飛騨高山から採れる「溶岩石」です。

チェック模様に見えるのは、水磨き面とビシャン面の2種類を一抹に貼っています。

溶岩石なので、熱に強いため暖炉の壁面などに使われるもイイです。

この石は、兵庫県高砂市から採掘されている竜山石です。

青色・黄色があり、市松模様に貼りました。

料理屋さんの壁面などいい感じですね。

この黄色の石を積み上げたアーチの玄関を作られているのが、宝塚ホテルです。初めて見たときは、ウォ―と声が出るほど感動しました。年数が経つともっと品格がでると思います。

飛騨溶岩石も竜山石も安価ではないので、この様なオブジェで使われると少しは予算も抑えられ、品のある空間が作れると思います。機会があれば見ていただきたいと思います。

柏原八幡宮の石段改修工事が完成

2024年10月28日 09:00

代表の森田です。

柏原八幡宮様の石階段・玉垣などの改修工事がほぼ完成いたしました。

11月11日に「柏原八幡宮御鎮座壱千年大祭」が行われます。そこを納期に6月から工事がスタートしました。通常の工事は車両が近くまで行くので工事日程も立てやすいのですが、全て100mほどの運搬をして施工をするため、日数計算がしにくい工事でした。でも何とか社員みんなの力で無事納期内に完成させてくれました。

感謝です。

社務所前からの風景。手摺も付きました。

《before》 《after》

手水舎前の風景です。手水舎も傾いていましたが、真っすぐに据え直しました。

《before》 《after》

階段面は、苔などが付いていて、雨降りの時は滑りやすく危険でしたが、階段石の踏み込むところは、ザラザラした加工(ビシャン仕上)にしています。

石段と石段の間は9センチ角の割肌の石(ピンコロ石)を敷き詰めました。その数、なんと約15,000個です。

これで安全に上がれると思います。

石階段を上られた役員様からは、「急なヶ所がなくなって登りやすくなった」と喜びのお声を戴き、ホッといたしました。

完成を是非、ご覧くださいませ。

柏原八幡宮階段工事スタート

2024年08月05日 09:00

代表の森田です。

7月から階段工事がスタートしました。

工事前写真

8月3日現在の写真

やっと形が見えてきました。

向かって右側が斜面側です。長年の月日で斜面側に階段石が沈んできていました。今回の工事で斜面側を高くして、水が山側(写真左)を流れる構造にしました。

まず最初に地盤調査のを行い、斜面側は約2m~3m底が岩盤の為、そこまで杭打ちを行い、基礎コンクリート入れました。

杭を打ち込んでいます。

青色の箇所に杭を32ヶ所打ち込みました。

作業風景です。かにクレーンで据え付けています。

何と言ってもこの暑さです。事故ケガがない様によろしくお願いいたします。

石垣の修復工事

2024年07月08日 21:28

代表の森田です。

地元の神社の「令和の大修造工事」の一つ、石工事がスタートしました。

内容は石階段と寄進者のお名前を彫刻する玉垣工事です。石の業界に入って40年経ちますが、一番大きな規模の工事になります。

その大きな要因はトラックが近寄れない現場なのです。運搬機で材料・資材を搬入し工事をしていくので、通常の3倍手間が掛かります。納期は10月末までの完成を目指しています。

先ずは、現在の階段・玉垣の解体からスタートし、最初の修繕は石垣直しからです。

赤ペンの部分が膨らみ、大雨が降ると危険な状況の為、今回積み直しをしました。

野面石の裏にコンクリートで補強しながら積み上げました。

丁張で左右の勾配を決めて、積み上げました。

この石垣の上には、新しく木製の塀が作らるので、頑丈に修復工事が完成しました。

さて、これからが階段工事のスタートです。

つづく

地神様の新居

2024年05月13日 09:51

代表の森田です。

最近多くなってきたのが、各自治会や株内でお祀りされている地神様の修繕・改築・引っ越しです。その中でも弊社が良くお手伝いをするのが「改築」になります。

氏子さんが一番心配されていることは、ほとんどの地神様の周りは森になっていて大きな木があります。「その木が倒れて他に被害を与えないか?」と、もう一つが「地神様を守る人が高齢化している、引き継ぐ若者が居なくなっている」が大きな問題となっています。

今回お手伝いさせていただいた改築工事は、老朽化した木造のお社と大きな木の剪定です。大きな木造のお社を修繕するのはかなりのお金が掛かる。石だと末代まで維持しやすくなります。現在の建物を無くすと木の剪定も出来ます。

この敷地いっぱいにお社がありましたが、取り壊され石のお社に改築されました。

氏子様がみなさんお揃いになり神事が行われました。宮司様が社に入れられているのが「御神体」です。

この儀式を「本殿先祖祭」と言うそうです。

お社の設計は、ご神体が入る寸法を基準に作成いたしました。観音開きの美しいお社が完成し、みなさんに喜ばれました。

お客様とデザインした洋風のお墓

2024年04月26日 08:00

滝野店の中村です。

今回ご紹介するお墓はお客様のお話を聞きながらイチからデザインさせていただきました。

お客様は毎月海外へお仕事に行かれるということで、そこでよく見るお墓をモチーフにしたお墓を作ってほしいとのことでした。

またこのお墓に入られる予定の方もそれほど多くないとの事で、必要最小限のお墓がご希望でした。

完成したお墓がこちらです。

正面文字やお墓の高さ、花立など細部まで拘られました。

特に和型のお墓は宗教上の考えを基に考えられているものが大半ですが、この様なこだわりの洋型墓石もいいなと思います。

和・洋問わず拘ったお墓は、愛着も沸き、大事にされると思います。

何か一つでもいいのでお客様の「拘り」をご提案出来ればと思います。

本社展示場の見どころ

2024年04月10日 09:05

代表の森田です。

私が一番作りたかった展示場です。弊社ではギャラリーと呼んでいます。

古民家風の平屋です。この建物の北側(左側)にちょっとした庭園をつくりました。

ギャラリーの接客場所には大きなガラス面から庭が見えるようになっています。

この中心に設置したのは庵治石の叩き仕上げの五輪塔、その隣はイロハモミジと北山大杉、足元には玉龍を敷き詰めました。

まだ、もみじは葉が芽生えかけた状態で、6月から11月の間にいろんな色で楽しませてくれると思います。

窓越し右側には、十三重石塔を設置、この石塔は重要文化財になっている奈良の般若寺のミニチュアです。原寸に基づいて作りました。

窓越し左側は北山台杉の隣に一石五輪塔を設置。この石は滝根石(福島県産)の叩き仕上です。

シンプルな庭園ですが是非お越しの際は、この場所でお茶飲んでください。

第32回技能グランプリー大会(石工)

2024年02月27日 10:32

代表の森田です。

第32回技能グランプリー大会の競技委員補佐として参加しました。私が出場したのが第25回大会なので16年前になります。今回も全国から達人ばかりの出場。ハイレベルの戦いが繰り広げられました。

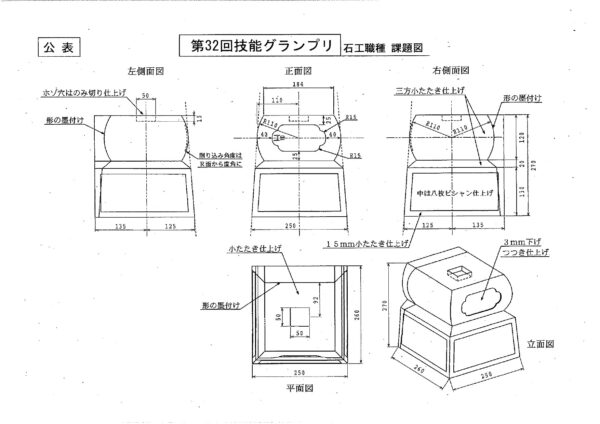

課題は、相盤石をすべて手加工で6時間で仕上げます。

石種は、福島県産(安山岩・江持石)が使われました。花崗岩と比べると軟石になるので加工はしやすいですが、繊細に扱わないと欠けたり穴が空きやすいので注意点は多々あります。

完成した作品です。すべて手加工で1mmの狂いもありません。

兵庫県の中島雄大君が見事金賞です。兵庫県初の優勝で私もたいへん嬉しい限りです。

おめでとうございました。

今回、全国各地から出場された15名のみなさま。

私も経験者の一人ですが、一年前から準備と練習をされてます。本当にお疲れさまでした。

小林道明氏作のお地蔵さま

2023年10月30日 14:01

代表の森田です。

愛知県岡崎の「小林道明氏作」の作品が入荷しました。

その中の「わらべ地蔵尊」1尺と1.1尺のご紹介です。

並べてみると兄弟のようです。

小さい方は幼い感じ、大きい方はしっかりしてきた顔立ちでここまで意識されて作られているんだと感心しました。

小林さんの作品は目に特徴があります。

特徴と言うより誰も真似ができない職人技。

「目を磨いて」おられるので生きている表情です。

お地蔵さんは「守り神」としてあの世とこの世の境目にお墓に六地蔵尊として祀られていたり、幼くしてお亡くなりになった供養でお墓に建てられたりしていますが、お墓として建ててもイイな~とこのお地蔵さんを見て思いました。

前回紹介した「わらべ観音」

妻がこの観音さんを見たときに「可愛い、私のお墓にしたい・・」と言った気持ちがわかります。

オープンしましたら本社のギャラリーで見てください。

【カテゴリ】

野面(のづら)積み

2023年09月19日 09:00

代表の森田です。

ただいま、当社の展示場改修工事を行っています。

その一部を野面(のずら)石積みをしていますのでご紹介させていただきます。

「野面石(のづら石)」とは自然の石肌の事をいいます。

その石を積み上げることを野面石積みといいます。

この積み方は、絵心やセンスが必要になります。

大きな石と小さな石を見栄え良く組み合わせますので、上手く配石しなければ美しくなりません。

石材は丹波のいろんな所から出てきた石を使っています。

つなぎ目をキレイに合わせていきますので、実際使う石の数の3倍の石を準備します。

そして選びながら積んでいきます。

つなぎ目を加工する「切込接」工法で行いました。

《加工風景》

コヤスケという石道具を使って、はめ込む大きさに加工していきます。

この様に手加工で積み上げるにはかなりの熟練の技が必要になります。

この写真に写っているのは当社の市位英嗣君です。

石材加工と石積みの1級技能士を取得しています。

まだ途中ではありますが、皆さまから一番よく見える所は美しく積み上げてくれました。

【カテゴリ】