森田石材店ブログ - 仏具 -

流行りの仏壇は?

2021年08月05日 08:00

こんちは(^-^*)/

篠山店スタッフです☆彡

当店は、石材店ですが仏壇仏具も置いていて、これが意外と揃っています。

先日、「ちょっと見せてね」と来られた方が「仏壇って流行りがあるの?」と質問いただきました。

篠山では、このような造り付け仏壇が多く、大きな仏像・位牌・お供え具を使われていることが多いです。

リフォームされる時に棚を取り外して、仏壇をはめ込むこともあります。

が、これは昔ながらの広い和室がある家の話で、最近は住宅事情により、和室が小さかったり、作らなかったり色々です。

そこで最近当店でも良く出ている形といえば「モダン仏壇」(家具調仏壇)が多くなっています。

(左)台付仏壇 (右)上置仏壇

いずれもモダン仏壇ですが、(左)は台付で下は収納スペースが付いてます。(右)は上置なので、タンスや棚の上に置くタイプ。

この2つの形がよく出ており、「流行りがあるか?」との問いでは、今の流行りは「モダン仏壇」ということで「ある」になるかと思います。

また、あるショッピングサイトのランキングを見たら、もちろんモダン仏壇がズラリと出てきたわけですが、上位には上置仏壇が多く入っていました。

とくに、目に付いたのは「コンパクトタイプ」です。女性の方でも持ち運びができる・狭い所でも置けるという点。確かに、女性でも動かすことが出来るかは大きいかな、と思います。

当店でも以前、「奥行が29cmで探してます。」という方がいらっしゃって、コンパクトタイプをご購入いただいたこともあります。

ほんとに、住宅事情によりそれぞれです。まずは、置く場所を決めて希望のサイズを申し伝えていただけると、それに合わせた仏壇をご提案いたします。

【カテゴリ】

お寺へ納めます

2021年07月16日 08:00

本店の髙梨です。

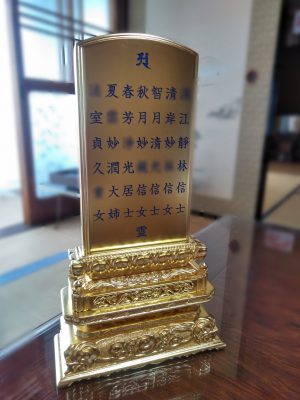

お墓の撤去や永代供養があるように、昔からお家のお仏壇でお祀りしておられましたご先祖様のお位牌を、今後はお寺の位牌堂でお祀りして頂く方も増えてまいりました。

今回はそのようなお位牌のご紹介です。

今ご実家にはご先祖様のお位牌が多くありますが、それを過去帳一冊にまとめて回出(くりだし)位牌に納めて位牌堂へ。

写真のように中には過去帳が納まるようになっており、このお位牌1柱でお祀り出来ます。

もちろんお家のお仏壇でもこのようにまとめてお祀り出来ます。

これでいつお仏壇を閉じられたとしても、ひと安心ですね。

【カテゴリ】

お盆の提灯

2021年07月14日 08:00

こんにちは(^-^*)/

篠山店スタッフです☆彡

ちょうど1ヶ月後はお盆ですが、ご準備はいかがでしょうか。

お盆に欠かせない仏具といえば「提灯」です。

お盆の時、「御先祖様や故人の霊が迷わず帰ってくる目印」として使います。

盆ちょうちんは迎え火・送り火の大切な役割となります。

Q:毎年飾るものですか?

A:御先祖様や故人の霊が迷わず帰って来られるよう毎年飾ります。

Q対で飾るものですか?

A:飾る数に決まりはありませんので、狭い場所は一つでも大丈夫です。

------------------------------

最近は住宅環境により、仏壇が小さくなっています。その仏壇に合うように、小さなモダンの提灯もあります。

しかも、こちらの商品は組立不要。

このように組み立てられた形で箱に入っているので出し入れが簡単です。

これを上置仏壇に合わせてみると…。

こんな感じ。小さいタイプは高さ41cm。

素材は、足:プラスチック、火袋:和紙製です。

もちろん、台付の仏壇や従来の仏壇に合わせていただいてもOK。

今年はかわいらしい提灯でお迎えしてはいかがでしょうか。

【カテゴリ】

ご朱印帳のススメ

2021年07月09日 08:00

こんにちは。本店の義積です。

先日久しぶりに箕面市の勝尾寺に行ってました。

西国三十三カ所の29番目の寺院でもあり、御詠歌にでてくるあのお寺です。

『柴の戸に あけくれかかる 白雲を いつ紫の 色に見なさん』

このお寺はなんといってもダルマが有名です。

至る所にダルマがあり、本当に楽しいお寺なのです。

このように小さなダルマが境内至る所にあるのです。

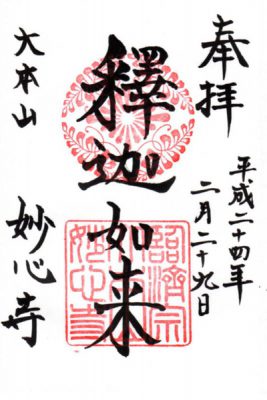

お寺では、お参りするのが一番の目的ですが、ご朱印をいただくのも楽しみです。

「ご朱印ガール」と呼ばれる女性にも人気です。

私は人生初めてのご朱印帳は、醍醐寺で購入し、今では5冊目に入りました。

ご朱印とは本来、参拝者が写経をお寺に納めた際にいただく印でしたが、納経しなくても参拝の証として頂けます(押印されないお寺もあります)。

御守やお札と同じく神仏や寺社名が書いてありますので、御本尊や御神体の分身といっても過言ではありません。

お参りしたお寺の名前、本尊さまや参拝した日の記入していただきます。

その場で書いていただくことがほとんどで、目の前でさらさらと書かれていく瞬間私はいつも胸が高鳴ります。

お寺で購入もできますが、店頭でも購入できます。

今はあまりウロウロできない状況ですが、コロナが落ち着きましたら、様々な寺院仏閣巡りをしたいですね。

【カテゴリ】

具足

2021年07月02日 08:30

こんにちは。

本店の垣崎です(*^^*)

今日は、みなさまの仏壇にも置いてあるかと思う具足を紹介したいと思います。

まず、具足とは仏具の一種で仏壇にお供えする仏具を指します。基本が三具足となっていて、三具足の内訳は花瓶と香炉、そして蝋燭立です。具足は数が増えていくことに名称が四具足や五具足になり、家によっては六具足や十一具足などを飾るところもあります。

そして今日紹介する具足がこちら!!

どちらも滝野店に置いてあるクリスタルの具足になっています。

光の当たり方で見え方が変わるのでキラキラしてとてもきれいです。

是非実物を見に来てください(^^)/

【カテゴリ】

初盆のお飾り~精霊堂~

2021年07月01日 08:00

滝野店の真下尚利(ましも ひさとし)です。

今回は初盆のお飾りです。

宗派や地域によって違いますが、私が担当させていただいている三田市や加西市等では精霊堂と言われるものを用意して初盆を迎えられます。

「初盆(はつぼん)」「新盆(にいぼん)」とは、故人様が初めて迎えられるお盆で、満中陰のご法事が終わってから最初に迎えるお盆の事を言います。

その初盆に精霊堂を準備されます。

精霊堂の中に白木のお位牌を入れ、ハシゴをかけて故人様を迎えられます。

ですので、これをお世話させていただく地域は塗りのお位牌は初盆が終わってから準備させていただいています。

滝野店に飾り方を準備しています。

今年もそんなに多くはありませんが、ご用命いただいています(葬儀費用に精霊堂もセットになっていて、セレモニーさんに依頼されるお宅もあります)。

【カテゴリ】

納骨できる位牌

2021年06月30日 08:00

こんにちは。

滝野店スタッフです。

6月も今日で終わり、あっという間に半年が過ぎてしまいました。

あと半年やり残したことを頑張りたいと思います。

今回は少し変わったお位牌です。

こちらはなんと!納骨ができるお位牌になります。

彫刻面をスライドすると遺品を入れることができます。

更に分解すると、こちらに骨壺が入っています。

木製で出来ており、とてもシンプルな作りです。

材質はウォールナットでくるみから採られる木材です。

硬い木で衝撃に強く、落ち着いた色合いと重厚な木目から高級家具や工芸品にも使われているそうです。

お店に来られた際は一度手に取ってみてください(^^)

ご先祖様を新しく

2021年06月28日 08:00

本店の髙梨です。

最近「ご先祖様のお位牌をまとめたい、ひとつにしたい。」というご依頼を頂きます。

今回のお話はお位牌自体が古い時代のものや金が剥がれたものがあるので、この際に新しくまとめたいとのことでした。

左のお位牌はこのお家の初代様ご夫婦とされるもので、もちろん手書きで下書き、手彫りでした。

金箔は一切使用されていない無垢のお位牌で、ご覧の通り文字がほとんど見えません。

右は金箔が使用されたお位牌ですが、よく掃除をされたのでしょう。

黒くなっているところは金箔が剥がれてしまったところです。

金箔は押される力には問題ありませんが、擦れる力には弱いのです。特にこのお位牌は長年の間、水拭きされてきたのでしょうね。

一部は下の生地まで見えています。

他にもある、これらのようなお位牌をまとめて新しく致しました。

見違えるとは、まさにこのこと。立派なものが仕上がりました。

昔、先祖の方々が維持してきたものを守っていくのも大切なことです。

しかし、このようにきれいに一新されるのも先祖供養の大切なことですね。

【カテゴリ】

夏の座布団

2021年06月24日 08:00

こんにちは(^-^*)/

篠山店スタッフです☆彡

夏至が過ぎて、じわりじわりと暑さがやってきました。

夏に至ると書くこともあり、この日を境に夏が来る。と言われているそうです。(考えた昔の人はすごい…)

さて、暑い夏が来ても寒い冬が来ても仏事はあります。

とくに夏は「お盆」があります。ご住職が来られて法要していただくこともありますね。

暑い時に、冬用座布団じゃ気の毒です…。

夏は「イグサ座布団」がおすすめです。

イグサの効果として、香りは癒し効果があること、そして生活臭を吸着・分解するので、衛生的!

通気性がいいので、夏にぴったりな素材です。

柄はいろいろあります。篠山店で人気は(左)新唐草(右)回り菊です。

お盆前ですがご購入がありました。紺色一色のシンプルな点が人気です。

こちらは「鳳凰」。サイズは同じですが、縁が幅広になっており豪華に見えます。

色々な柄がありますので、夏のお盆・法要前にご準備してはいかがでしょうか。

【カテゴリ】

-400x398.jpg)

-400x380.jpg)

-400x371.jpg)