仕入れ担当の森田です。

外国産の石といえば中国産が主流ですが、インド産の石も負けないくらい人気があります。

そこに割って入ろうとしているのが今回ご紹介する「ベトナム産」の石です。

インドの石は高級材とされている石が多いのですが、ベトナム産はリーズナブルさがウリです。

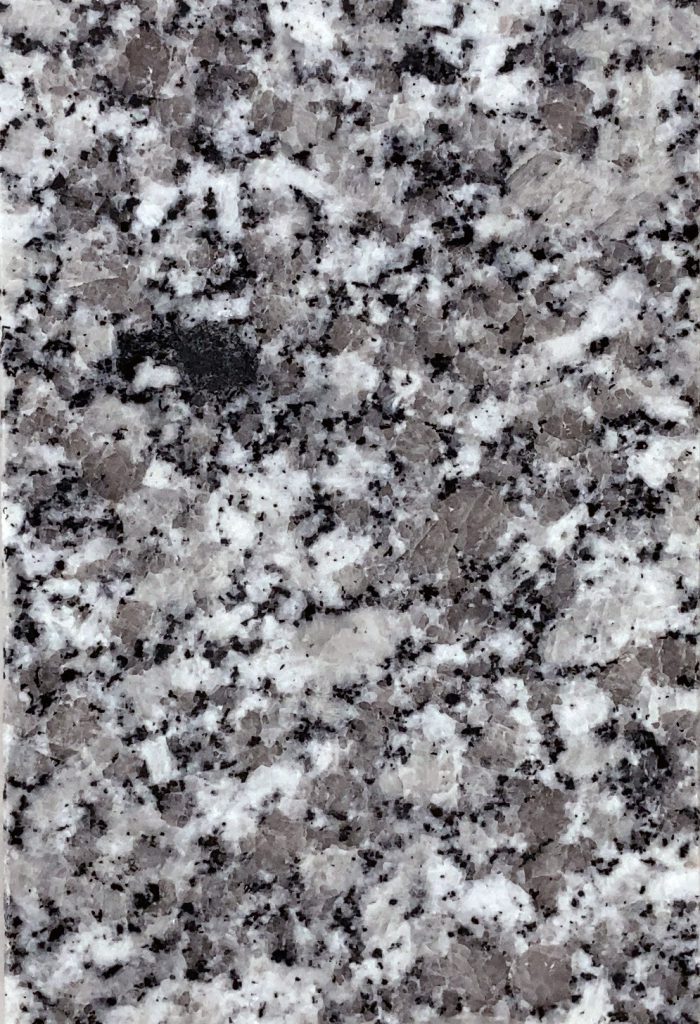

スーラホワイト

目が粗い白系の石です。

小さな墓石には向いていませんが、大きな外柵や納骨堂などにはピッタリです。

私も2012年にベトナムに行った際にはこちらの山へ行きました。

広い丁場でまだまだたくさん採石できそうでした。

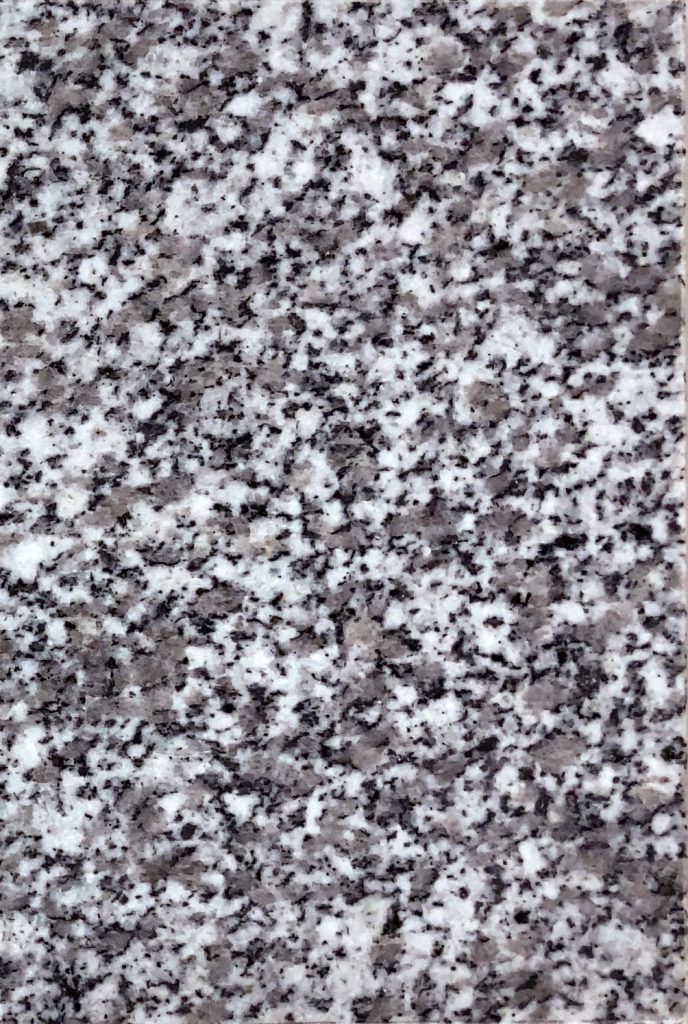

プレイクピンク

写真では分かりにくいですがピンク色の石です。

少し目が粗めですが洋風の墓石には十分に使えそうです。

中国のG663の代わりにはならないかもしれませんが、ちょっとだけ有望かなあと思いました。

ベトナム614

名前をつけた人が中国産のG614に似ていると思ったのでしょう。

しかし実物は茨城県の「やさとみかげ」の方が近い印象です。

ということで、結構いい感じの石なのです。

私が初めてベトナムの石材工場に訪問したのが2012年でした。

その時は建築材(板石や延石)は問題なさそうでしたが、墓石となるとまだまだハードルがたくさんあるという印象でした。

あれから約10年が経ち、ずっとコツコツと工場に指導され続けた方もおられるようで、最近では墓石はもちろん、大型の納骨堂等も製作できているようです。

ベトナムはまだまだこれから伸びる国のように感じました。