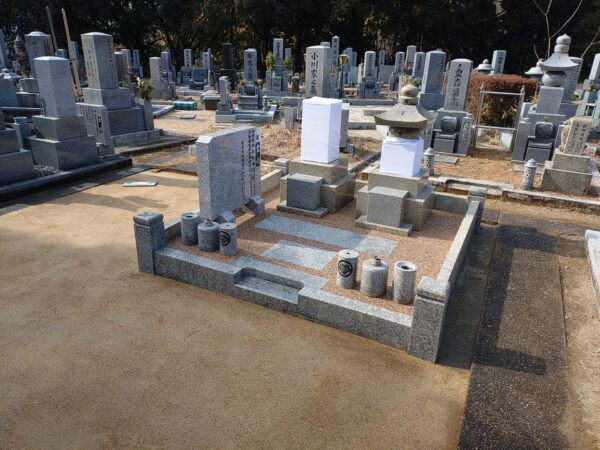

こんにちは。本店スタッフです。

今日はとてもよい商品のご紹介。

去年からひっそりと販売している「お墓そうじ用スポンジ『ハカピカ』」です。

どんなものかと説明いたしますと、ナイロン製の毛が生えた固めのスポンジです。

掃除道具はいくつか取り扱っていますが、これ 私の一押しです。

モニターとして社長から1つ頂いていたものの、なかなか実践に行けず…。やっと使ってみたので感想をまとめました。

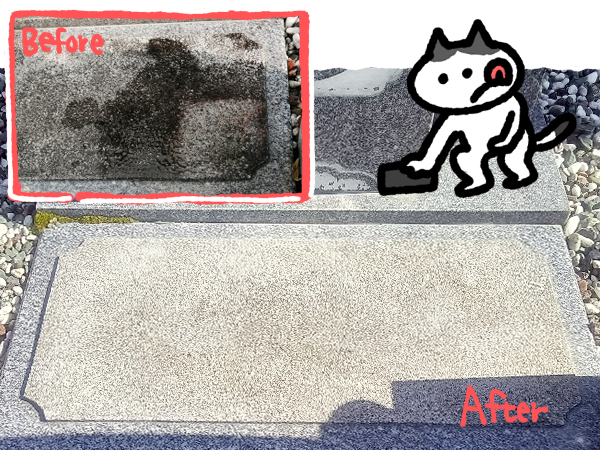

まず、拝み石。ずっと前から全体的に黒い汚れが付いていました。早く使いた過ぎて完全なBeforeを撮り忘れましたが、使った箇所がよくわかると思います。

そして、Afterでは完全に汚れがなくなっています。すごい!

次に、霊標前の拝み石。ここも、スポンジで擦る→水で汚れを流す を数回繰り返したら新品のようになりました!

私流、使い方のコツ。

・一定方向に擦るのではなく、円を描くようにグルグルと磨くように擦る。

・最初に毛足の長い方で表面の大まかな汚れを落とし、次に短い方で隙間に残った汚れを掻き出すようなイメージ。※パッケージの商品説明では「長い方で奥の汚れを取る」と書いてあるのですが、短い方が力が伝わりやすくて より汚れを掻き出してくれるように感じました。

あとは、拝み石のように滑り止めで表面が凸凹している箇所は、擦った後に水を勢いよく掛けて汚れを凹から追い出すのもポイントです。

最後に、お地蔵様。まずは台座との境目。

表面の濃い汚れは取れましたが、赤い色が染み込んでしまっているのかこれは完全には取れず悔しい…。

でも、後日乾いた状態で見るとほとんどわからないレベルですね。

舟の部分。ここは他と違って擦ると緑色の水が…。あまり凸凹していないので、楽に汚れが落とせました。

一度ここまでキレイにできたら、しばらくは簡単なおそうじでも大丈夫ですね。

というわけで、ハカピカ。森田石材店の本店にて販売中です。