滝野店の中村です。

今回ご紹介するのは西脇市営高松霊園で施工した村井様のお墓です。

高松霊園ではおかげさまで現在建立のお墓の約40%ほどを手掛けさせて頂いております。

今回担当させて頂いた村井様はご新宅で、水子さんが1霊おありで墓地の区画だけ確保されていました。

初ご来店の打合せの際、大変気に入って頂いたのが森田石材店オリジナル墓石の如来型でした。

ポイントはやはり「御本尊を安置できるお墓」というところでした。

実際の施工の様子はこちらです。

カロート内はおなじみ龍山石を砕いて砂にしたものを敷き詰めております。

龍山石は湿度調整にピッタリの石です。

完成がこちらです。

開眼供養の際は御本尊を安置しました。

こちらに関してはご住職も大絶賛していただきました。

開眼供養では華やかなにお供え物もしていただきました。

村井様には大変喜んで頂きました。

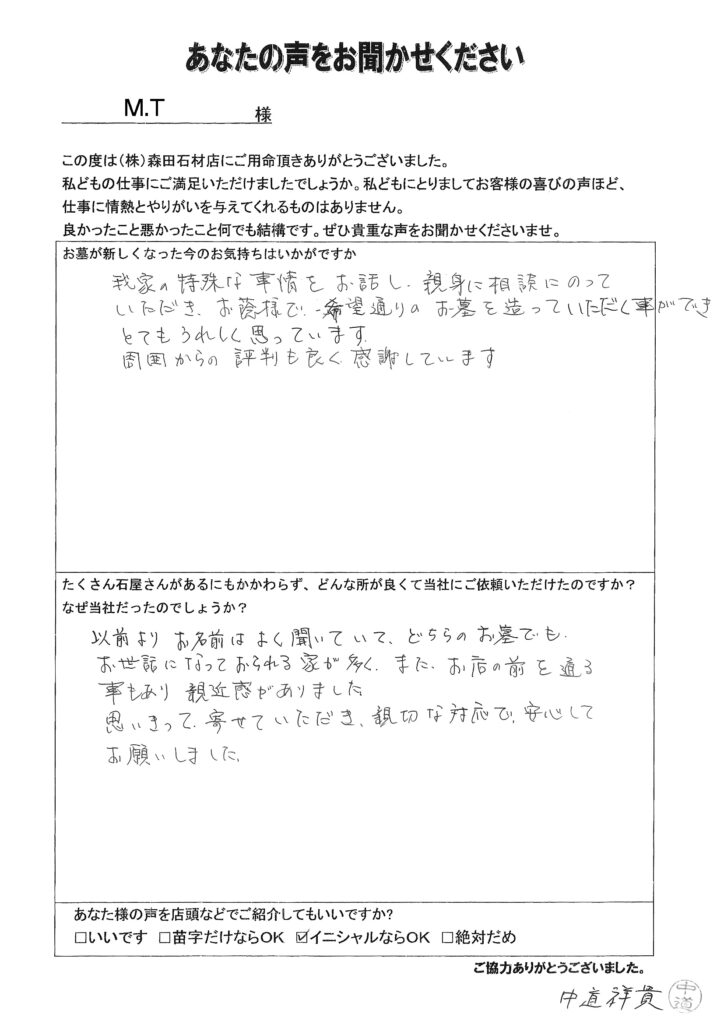

貴重なお声も頂きましたのでご紹介します。

村井様ありがとうございました。